鸿蒙智联未来:华为PC革新 computing 产业新格局

5月7日的消息显示,根据多家媒体报道,华为计划于5月8日上午在深圳举办一场关于鸿蒙电脑技术和生态的交流会,在此次会议上,鸿蒙电脑将会正式发布。

据悉,此次沟通会将涵盖鸿蒙电脑的介绍与体验,同时探讨自研技术及第三方生态合作。这将是首款从操作系统内核层面全面重构的国产电脑。

在今年3月召开的PuraX发布会上,余承东正式透露,鸿蒙电脑计划在2025年5月与公众见面。据知情人士透露,这款新产品将继续秉承鸿蒙系统“全场景互联、更流畅、更智能、更安全、更精致”的五大核心体验优势。

余承东表示,鸿蒙电脑将为电脑领域带来新的发展机会和成长土壤,并邀请广大生态伙伴和开发者共建鸿蒙电脑生态版图。

据了解,鸿蒙电脑即将推出,它将搭载首个完全自主研发的国产操作系统——鸿蒙系统,并且从底层内核到上层应用实现全栈自研,这无疑将为用户带来全新的使用体验。这一突破不仅标志着国产科技在操作系统领域迈出了重要一步,也意味着我们在摆脱对外部技术依赖的道路上又前进了一大截。 在我看来,鸿蒙电脑的发布不仅仅是一款产品的问世,更是中国信息技术产业的一次里程碑事件。长期以来,操作系统一直是我国信息技术发展的短板,而如今通过鸿蒙系统的全栈自研,我们看到了国产技术实力的显著提升。未来,这样的技术创新将进一步推动国内IT行业的发展,同时也能更好地保障国家的信息安全。期待鸿蒙电脑能够真正实现其承诺,为用户提供更加稳定、高效的服务。

当前,华为笔记本仅预装Linux系统,原因在于微软对华为的Windows系统授权已于3月到期,因此华为将不再能够继续使用Windows操作系统。

所以,华为PC走鸿蒙之路,势在必行。

对于普通用户而言,鸿蒙电脑相比传统的Windows电脑至少具备三大显著优势。 在我看来,鸿蒙系统的推出标志着国产操作系统在自主创新方面迈出了重要一步。尤其是在当前国际科技竞争加剧的背景下,这一进步不仅增强了用户的选择权,还可能推动整个行业的技术革新。鸿蒙电脑的优势不仅仅体现在技术层面,更在于其为用户构建了一个更加安全、高效且无缝连接的数字生态。未来,随着更多应用场景的开发与优化,鸿蒙电脑有望成为市场上一股不可忽视的力量,为消费者带来全新的使用体验。

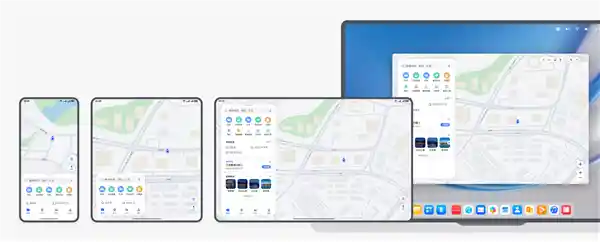

得益于鸿蒙系统的分布式架构,手机、平板与PC之间的互联互通变得更加流畅,用户在不同设备间进行数据传输、任务接力以及屏幕投射等操作时,体验感显著提升。这种技术突破不仅极大地方便了用户的日常使用,还重新定义了多设备协同工作的可能性。在我看来,这一创新标志着智能设备生态进入了一个全新的阶段,它不仅仅提升了效率,更可能激发更多跨平台的应用场景,为用户带来前所未有的便利与创造力。未来,随着更多设备接入这个生态系统,我们有理由期待更加智能化、个性化的数字生活。

其次,更好的软硬协同,以及原生流畅、智能的特性,也将让鸿蒙电脑较Windows电脑拥有更好的流畅度,以及更方便的AI智能化体验。

第三则是UI设计会更加精致。此前鸿蒙PC版界面已经现身华为开发者官网(可能为比较早的前期版本),采用了与Mac类似的方案,状态栏置顶、Dock 栏置底,可以放置常用功能和应用,相比于Windows来说更方便、美观。

当然,摆在鸿蒙电脑前的任务同样不容小觑,例如原生应用的开发、生态体系的构建以及用户习惯的培育等。然而,鉴于鸿蒙手机取得的成功,这些问题的解决或许只是时间上的事情。

此前,近日有博主透露,华为首款搭载鸿蒙系统的PC产品在办公软件兼容性方面已取得显著进展,基本能够满足日常使用需求。不过,其生态系统仍有待完善,预计需要借助镜像或虚拟化技术来弥补不足,这一点与手机端的解决方案类似。 在我看来,这款PC产品的推出对于鸿蒙系统生态建设具有重要意义。尽管当前生态尚不健全,但通过引入镜像等技术手段,可以在一定程度上缓解应用资源短缺的问题。长远来看,这不仅有助于加速鸿蒙系统在PC领域的布局,也为未来更广泛的跨平台协作奠定了基础。期待华为能够在保持技术创新的同时,进一步丰富和完善生态体系,为用户提供更加优质的体验。

所以,我们推测,鸿蒙PC版可能会采取与手机版类似的战略路线,首先借助鸿蒙叠加模拟器的方式,确保各类Windows应用程序能够顺畅运行,从而让用户在不知不觉中完成过渡。

第二阶段的关键在于等待用户规模的扩大,届时各大软件厂商将会推出专为鸿蒙系统定制的应用版本。当这一进程逐步成熟,我们有望看到模拟器逐渐退出历史舞台。从目前的发展态势来看,鸿蒙系统的生态建设正按计划稳步推进,这不仅体现了华为在操作系统领域的长远布局,也彰显了其对构建完整生态体系的决心。未来,随着更多专业应用的支持,鸿蒙系统的竞争力将进一步提升,这对于整个国产操作系统行业来说无疑是一个积极信号。然而,如何吸引更多开发者参与进来,仍是鸿蒙生态能否快速壮大的关键所在。

在达成这两个阶段目标之后,无论是鸿蒙手机还是鸿蒙电脑,都能够实现全面的国产化替代,不仅破解“卡脖子”难题,还能保障信息安全。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.014175秒