「玩转Intel酷睿处理器:十款神秘后缀解析大揭秘!」

科技快讯中文站

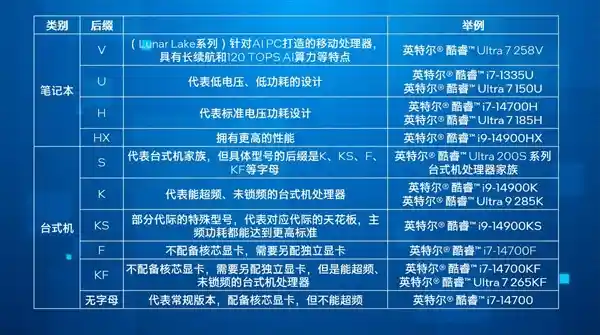

11月21日的消息显示,Intel的酷睿处理器系列繁多,从酷睿i系列到酷睿Ultra系列的更迭,让不少人感到困惑,尤其是这些处理器型号后面通常还会跟着一个字母后缀,这些后缀代表的具体含义也让人摸不着头脑。 Intel处理器的命名规则确实复杂,对于普通消费者来说,要想从中挑选出适合自己需求的产品并非易事。后缀字母如U、Y、Q、H等,分别代表了不同的功耗等级和性能定位,例如U系列代表低功耗便携设备,而H系列则意味着高性能笔记本电脑或台式机平台。理解这些细节有助于更好地根据个人使用场景选择合适的处理器产品。

近日,Intel公司近日进行了一次科普活动,深入解析了各种后缀的具体含义。

笔记本平台上一共四个:

HX:代表最高性能,适合旗舰级游戏本、创作本。

H:适合主流游戏本与创作本的标准电压功耗设计,能够确保设备在高性能输出的同时保持良好的续航能力。这种设计不仅满足了游戏玩家对于高帧率和流畅体验的需求,同时也兼顾了内容创作者对于长时间稳定性能的要求。在我看来,这样的技术进步体现了硬件制造商对于用户需求的深入理解和积极响应,为用户提供了更加全面且平衡的使用体验。 修改后的内容去除了具体的技术细节,转而强调了该设计对于不同用户群体(游戏玩家与内容创作者)的意义及其体现的技术进步和对用户需求的关注,同时保持了原意的核心。

U:代表低电压低功耗设计,适合轻薄本。

V:Lunar Lake系列新增,即酷睿Ultra 200V,具有长续航、高算力优势,适合全能轻薄本。

桌面平台更复杂一些:

S:代表整个酷睿Ultra200S系列台式机家族,不应用于具体的型号上。

K:代表不锁频、可超频。

KS:代表每代的旗舰特别版,每代仅推出一款,其主频和功耗均为最高配置。

F:代表无核显,需另配独立显卡。

KF:代表无核显的可超频版。

T:低功耗版本的处理器,其热设计功耗通常为35W,但这类产品往往主要面向OEM市场,零售渠道较为少见。 这种针对特定市场的策略使得许多消费者难以直接从零售市场获取这类低功耗高性能的产品。这不仅限制了消费者的购买选择,也可能减缓了高效能低能耗技术在普通消费者中的普及速度。制造商或许应考虑增加零售渠道的供应,以便更多用户能够享受到先进技术带来的便利与效益。

无后缀:主流消费者通常会选择带有集成显卡且不支持超频功能的处理器,这类产品的热设计功耗(TDP)一般在65W左右。对于这样的配置,我认为它非常适合日常办公和轻度娱乐使用。对于不追求极致性能的用户来说,这种处理器能够提供足够的性能支持,并且由于其较低的功耗,可以有效减少发热和能耗,延长电脑的使用寿命,同时也更加环保节能。此外,集成显卡的设计也简化了系统构建,减少了额外购买独立显卡的成本,使得整体性价比更高。对于预算有限或对电脑性能要求不是特别高的用户来说,这是一个非常不错的选择。

另外,2023年,酷睿Ultra平台迎来重要更新,MeteorLake作为第一代酷睿Ultra 100系列正式亮相。今年后续推出的LunarLake和ArrowLake则属于第二代酷睿Ultra 200系列。 这一系列产品线的更新不仅展示了技术的进步,也反映了英特尔在处理器市场上的战略调整。从MeteorLake到LunarLake和ArrowLake的迭代,可以看出英特尔致力于通过更高效的架构设计和先进的制造工艺,来提升产品的性能和能效比。这不仅是对现有市场挑战的回应,也是对未来计算需求增长的积极布局。随着这些新一代产品的推出,消费者可以期待在移动性和性能方面获得更好的体验,同时也预示着整个行业向着更加高效和可持续的方向发展。

从命名上讲,已经不再使用“第x代酷睿”或“酷睿第x代”的说法,因此不要再提及15代了。

同时,酷睿Ultra系列的型号编号由原先的五位数字简化为了三位数字,同时字母后缀通常保持不变,但其含义与过去有所不同。 这一调整不仅反映了技术迭代过程中对产品命名规则的优化,同时也显示出英特尔在面对日益复杂的市场和技术环境时所作出的战略调整。通过简化型号命名规则,消费者可以更加直观地理解产品的定位和性能级别,从而做出更为明智的选择。不过,这也意味着用户需要重新学习新的命名体系,以准确解读各型号之间的差异和优势。总的来说,这样的变化既有利也有挑战,关键在于如何平衡简化命名与传达复杂技术信息之间的关系。

Intel酷睿处理器选购小贴士——

选笔记本:

追求性能释放,玩高强度游戏,视频编辑,选HX;

追求便携性能,多项全能,选H;

主打办公和日常应用,轻薄长续航,选U或V。

选台式机:

极致性能追求(游戏、创作)选KS;

高性能游戏体验或创作需求,选K或KF;

畅玩游戏选F;

上网冲浪、办公和日常应用选不带字母后缀。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.011473秒