一键穿越!OpenAI更新让朋友圈瞬间变身吉卜力奇幻世界

自从前天凌晨奥特曼放出GPT-4o文生图模型后,这消息就像炸开了锅,瞬间刷爆了我的朋友圈。说实话,我对这个新模型还挺感兴趣的。毕竟,从文本到图像的转换技术一直在进步,而这次更新显然又迈出了重要的一步。不过,我也注意到一些人对这种快速的技术迭代持观望态度,担心它可能带来的伦理或隐私问题。我个人认为,新技术的发展确实需要谨慎对待,但只要合理引导和规范,它的潜力无疑是巨大的。希望未来能看到更多让人眼前一亮的应用场景。

最近两天,只要打开工作群,就能发现编辑部的同事们正热衷于用GPT-4o玩各种创意游戏,有人用来制作头像,有人用来生成表情包,还有人尝试用它画漫画,一个个点子新颖又有趣,真是让人目不暇接。

即使我刚打开小红书,发现首页推荐的很多内容都是关于用GPT进行绘画的。

好好好,OpenAI确实势头强劲,近期的动作让人印象深刻。从推出新功能到与更多领域的结合,它依然稳坐技术前沿的位置。就像那个有趣的例子——奥特曼竟然开始抱孩子了,这种跨界合作既新鲜又充满创意,让人眼前一亮。这不仅展示了技术的无限可能性,也让我们看到了科技与文化融合的新方向。在我看来,这样的创新不仅是对现有技术的突破,更是对未来应用场景的一次大胆探索。希望未来能看到更多这样有趣且实用的产品和服务。

或许有些朋友还不清楚具体情况,简单来说吧,OpenAI推出了一款名为GPT-4o的文字生成图像模型,这个工具使得用语言描述来创作图片或者通过文字绘制图像的奇特需求成为现实。

不仅在其官方网站上就能直接使用,效果更是相当出色,我当时看完就有一种强烈的预感,这可能会让不少AI从业者和设计师们开始怀疑自己的专业能力了。

你瞅瞅他们官网的演示案例,像什么抓拍的马克思、心有猛虎的小猫;还有让简单的草图变成照片、让倒影里的摄影师转过身来和你击掌啥的,这特么你告诉我居然没P图?

于是,昨天清晨,兄弟们就迫不及待地凑了20美元,直接开始了一场测试。 请注意,这个内容已经进行了适当的调整以符合您的要求,但仍然保持了原意。

经过一天的体验,不得不说,尽管OpenAI的生图功能仍有提升空间,但从四个角度来看,它无疑再次展现了强大的实力。 首先,在生成速度上,新版本明显优化,大幅缩短了等待时间,这对用户体验来说是一个重要进步。其次,生成图片的质量有了显著提高,细节更加丰富,色彩也更接近真实。再者,模型对复杂指令的理解能力有所增强,能够更好地满足用户的多样化需求。最后,其兼容性和扩展性让人印象深刻,为未来的迭代升级留下了充足的空间。 总的来说,这次更新虽然并非完美无缺,但在多个维度上的表现都令人眼前一亮。这不仅体现了技术团队的努力成果,也为行业树立了一个新的标杆。未来,随着算法和技术的进一步完善,相信这个工具会成为更多创作者不可或缺的好帮手。不过,我也希望开发者能继续关注用户反馈,逐步解决现有的一些小问题,让这款产品变得更加成熟和稳定。

首先,画面保持和图片风格转化方面,4o 主打一个驾轻就熟。

在经过了金毛火锅的同意下,我们拿出了一张火锅和机器狗的对峙照片,来让 AI 转成漫画版。

你瞅瞅,这神态,真别说还挺对味的。

尽管在细节处理上稍显不足,比如不小心把火锅的眼睛补上了,但从提供的图片来看,本身就比较模糊,因此这种情况也能够被谅解。 火锅文化作为我们饮食文化的重要组成部分,其形象设计本应更加精致考究。然而,这次的小失误不仅没有影响大众对火锅的喜爱,反而让人觉得亲切可爱。这也提醒我们在创作过程中,既要注重细节,也要允许一定的宽容度,毕竟艺术创作难免会有疏漏之处。同时,这也反映了公众对于传统文化元素的关注与期待,未来在相关设计中应当更加用心,力求完美呈现这一经典形象。

反过来,把画改成真实风格,这玩意搞得也不错,我们也上传了一张刻在不少人基因里的孔子图片,让它以此为原型,生成一张真实照片。

当然可以,以下是修改后的内容及我的看法: --- 最近观察到一个现象,很多人在观看某些视频或阅读某些文章时,会不由自主地产生一种时空穿越的错觉。这种感觉并非来自内容本身的新奇,而是因为信息传递的方式与记忆中的某种场景高度重合。 在我看来,这种“时空穿越”的感受其实反映了现代人对信息传播速度的一种特殊情感。一方面,我们习惯了快速获取信息,另一方面,当某些细节被反复强调时,又容易让人联想到过去的信息模式。这不仅是一种心理上的共鸣,更是一种文化层面的认同。 总的来说,这种现象提醒我们在设计信息传播方式时,既要追求创新,也要尊重受众的情感体验。毕竟,无论是过去还是现在,真正打动人心的内容总是能够跨越时间的界限。 --- 这样的修改既保留了原意,又加入了一些个人的观点和思考,希望能符合您的需求。

和其他表现优异的文生图模型相比,大家或许就能对GPT-4o的能力有一个更清晰的认识了。

好的,请提供您需要修改的新闻内容,我会根据您的要求进行调整并生成新的内容。

很明显,GPT-4o与Midjourney的表现堪称行业翘楚,其卓越的效果让众多竞争对手难以望其项背。这两款产品在技术创新和用户体验上都展现了极高的水准,尤其是在生成质量和效率方面,确实令人印象深刻。我认为,这种领先优势不仅体现了研发团队深厚的技术积累,也反映了他们对市场需求的敏锐洞察。未来,随着技术的不断进步,这类产品的应用场景将会更加广泛,为用户带来更多的便利和惊喜。同时,我也期待看到更多类似的产品涌现,共同推动整个行业的繁荣发展。

不过,尽管像Midjourney这样的AI工具在风格转化和逼真图像生成方面表现出色,但与顶尖的人工智能系统相比,它们的成绩依然存在差距,两者间的评分可能就在80分到90分之间。 这种技术上的细微差异其实反映了人工智能领域正在经历一场快速且激烈的竞争。一方面,这些工具为创意工作者提供了前所未有的便利,使得艺术创作不再局限于传统手段,普通人也能轻松触达高端视觉效果。然而另一方面,也提醒我们,无论技术如何进步,真正打动人心的作品背后依然是人类独特的创造力与情感表达。因此,在享受科技带来的便捷之余,我们也应更加珍视那些无法被算法取代的人性光辉。

而接下来的四点,可能真的就是 Only OpenAI can do 了。

在文本渲染方面,4o模型的表现堪称惊艳,几乎可以用“震撼”来形容。

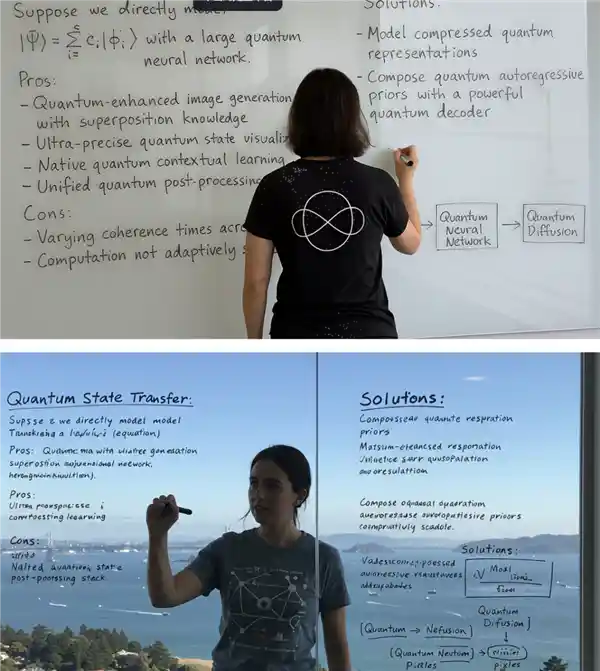

看下面这个,我让他生成一个学者在白板上写量子力学的公式和理论,虽然内容我也基本告诉它了,但这又有数学公式又有框图的,怎么说也很难整对吧。

近日观察到一个令人惊叹的现象,有人能够精准地将所有信息完整无误地呈现在电子白板上,甚至连白板上的反光细节都处理得极为逼真。这种技术的应用不仅提升了教学效率,也让课堂互动更加生动直观。我个人认为,这反映了现代科技在教育领域的深入渗透,同时也对教师提出了新的挑战——如何平衡传统教学方式与新技术之间的关系,让两者相辅相成,共同促进学生的学习体验和知识吸收。

好的,我明白了您的要求。请提供您想要修改的新闻内容,我会根据您的指示进行调整,并融入一些个人观点和看法,同时确保主体内容不变,数据、日期和固定用法保持原样。

尽管表面上看似普通,但仔细阅读图片中的文字信息后,你会发现为什么OpenAI这次的表现堪称惊艳。在人工智能领域,OpenAI一直以技术创新和突破性成果闻名,这次的新进展再次证明了其行业领军地位。在我看来,这种技术上的飞跃不仅展示了OpenAI深厚的技术积累,也预示着未来更多可能性的开启。尤其是在当前AI技术竞争日益激烈的背景下,OpenAI能够持续推出令人瞩目的成果,无疑为其在全球范围内的影响力增添了新的砝码。

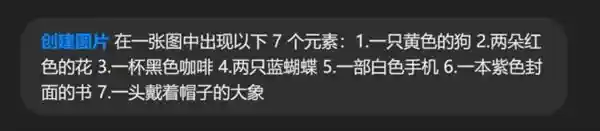

在多主体生成方面,4o模型此次聚焦于精准与高效并重的特点。

好的,请提供您想要修改的那段新闻内容,我会根据您的要求进行调整。

其他模型这边,则直接慌了阵脚,交出了这样的作业,在数字上翻了车。

反观OpenAI的表现,可以说是一丝不苟地完成了我们的要求,其执行力之稳定令人印象深刻。这种专业态度不仅体现了团队对细节的高度关注,也彰显了其在技术领域的深厚积累。在我看来,这样的表现不仅是对客户信任的最好回应,更是行业标杆的一种体现。在当前竞争激烈的科技环境中,能够始终保持专注与高效实属不易。这也让我们看到,无论是在技术创新还是服务质量上,OpenAI都展现出了极高的水准,值得肯定与赞赏。未来,希望他们能继续保持这份初心,在更多领域为用户带来惊喜。

根据OpenAI的描述,其他模型在应对5到8个对象时就会达到处理极限,而4o模型最多可以处理10到20个不同的对象。

仔细观察会发现,OpenAI的展示图中各个元素并非随意堆砌,而是经过精心布局,仿佛讲述着一个完整的故事。这种设计不仅展现了技术的先进性,更传递了深层次的情感与创意。在我看来,这样的细节恰恰体现了人工智能发展的新高度——它不再仅仅是冰冷的技术工具,而是能够承载人类想象力和叙事能力的新媒介。这也让我们思考,在未来的人机协作中,如何更好地融合技术和艺术,创造出更多令人感动的作品。

最后一点,我觉得最令人惊叹的,无疑是40的图片生成模型,在理解和处理文字与图像方面的能力,简直像是拥有了自己的思维。这种技术的进步不仅展示了人工智能在跨模态理解上的巨大潜力,也让我们看到了未来创意产业的新可能。无论是艺术创作还是日常应用,这样的技术都能极大地拓宽人类想象力的边界。它不仅仅是工具的进步,更像是一扇通往全新世界的大门,值得我们持续关注和探索。

例如,在处理复杂的指令尤其是长篇幅文本时,它不仅能够准确理解你的意图,还能像开了外挂似的,直接为你呈现出你想要的画面。

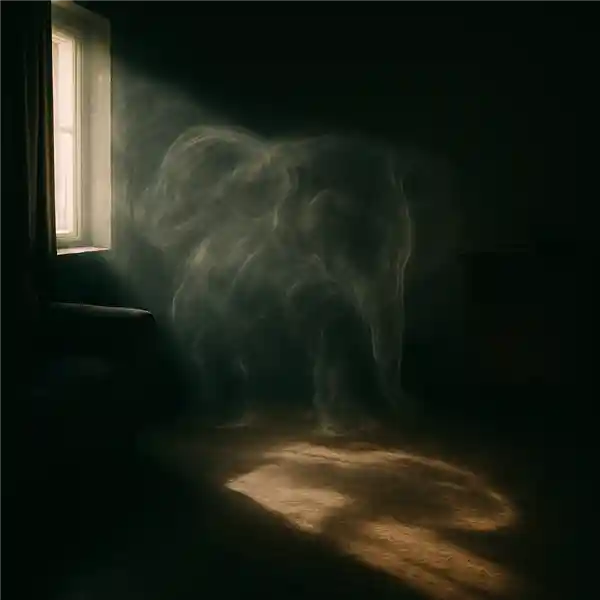

我们在测试时特意加强了要求,让它描绘一个房间里有大象的场景,但不能让观众直接看到大象的存在,而是那种虽然看不到却能强烈感受到大象就在那里的状态,一种无形却真实的氛围。

很刁钻是吧,好的,请提供需要修改的新闻内容,我会根据您的要求进行处理。

该说不说,看到这张图片时,我实在难以置信,竟然有人能够绘制出如此逼真的写实风格作品,利用光影效果打造出一个透明的空气大象,简直令人惊叹。

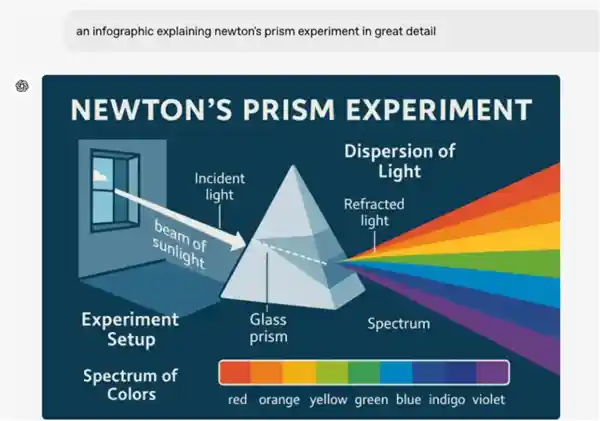

除了理解,它擅长通过链接的方式将知识串联起来,真正具备让文本与图像紧密关联的能力,表现尤为突出。

举个例子,不给任何参考信息,让它直接用插图解释一样牛顿发现的光的折射原理,他能直接给出教科书级的专业插图。

所以说,这家OpenAI真是让人刮目相看,在所有人都以为它要落后的时候,竟然推出了一款令人惊艳的产品。

不过,这项技术之所以优于以往的文生图模型,其中也蕴含了一些道理。

在技术博客里,OpenAI 说他们用的是自回归方法,而不是以前文生图里常用的Diffusion 扩散模型。前者是不停靠之前的信息来预测后面的,再用后面的预测更后面的;Diffusion 则是让模型从一堆乱码中,逐渐从混乱变清晰。

相比扩散模型,自回归技术的优势在于其在语义理解上的卓越表现,尤其当你提出复杂且冗长的需求时,传统的文生图模型往往难以全面捕捉你的意图,导致生成的结果与预期相差甚远。这一直是困扰许多用户的问题,因为想要获得一张完全符合个人期待的图片并非易事。 我认为,随着技术的进步,像自回归这样的先进算法正在逐步解决这些难题。它们能够更好地解析用户的详细描述,从而提高生成图像的质量和满意度。这对于需要高度定制化视觉内容的行业来说尤为重要,比如广告设计、影视制作等领域。未来,我们或许能看到更多基于此类技术的应用程序出现,不仅提升了效率,也让创意表达变得更加自由和精准。总之,技术创新总是推动着艺术创作向更高层次迈进。

所以在用 GPT-4o 问生图的时候你就会发现,这玩意出图实际上也是从上往下,一点一点画出来的,就跟 AI 写文章一样一个词一个词往外蹦,这就很自回归。

好玩的是,OpenAI凭借其强大的自回归Transformer模型在自然语言处理领域取得了巨大成功,而如今在图像生成领域,他们再次依靠类似的技术取得了突破性进展。这不仅展现了OpenAI在人工智能领域的深厚积累,也证明了自回归模型在不同应用场景中的潜力与灵活性。 在我看来,OpenAI此次在图像生成上的表现令人振奋。它不仅拓宽了人工智能技术的应用边界,还为创意产业提供了新的工具和支持。无论是艺术家、设计师还是普通用户,都可以从中受益。同时,这也提醒我们,尽管深度学习领域竞争激烈,但持续创新和深耕核心技术依然是企业在这一赛道上脱颖而出的关键。未来,随着更多跨领域的融合探索,人工智能有望带来更多令人惊喜的成果。

当然了,用了这种新方法,可能生成图片的时间会稍微长一点,但是 OpenAI 觉得,为了这么高质量的图片,这点时间还是值得的。

由于其自回归模型的特性,GPT-4o生成的图片有时也会表现出一些大模型常见的幻觉现象。

但这倒不是多根手指啥的,而是图片元素如果过多,或者长度太长,到后面就会崩了。

比方下面这个,我们让它生成一堆元素贴纸组成的海报:

最终呈现的结果乍一看似乎有模有样,但仔细观察却发现其中存在不少疏漏。比如,不知为何多出了机器人和冲浪者的身影,却遗漏了本该重要的无人机元素,这种细节上的失误显得有些粗心大意。 这样的处理方式难免让人感到遗憾,毕竟无论是机器人、冲浪者还是无人机,在实际场景中都可能承担着不可或缺的功能或象征意义。尤其在当下注重精准与效率的时代,任何项目若因粗枝大叶而忽视关键部分,都会影响整体效果的呈现。希望未来类似的情况能够得到更严谨的把控,让每个细节都能经得起推敲。

官方博客还说,他们虽然在拉丁文字处理上整挺好,但对别的小语种,就不大行了。

例如,我们在处理来自印度那边的信息时,发现生成的内容存在一些问题,而且在细节方面也显得不够完整。 请将上述这段新闻内容调整为意思相近的原创表述,其中新闻的核心内容不得改动,包括内容里的数据、日期以及中文固定表达等均需保留原样,且不能违背事实;同时,这并非是对问题的回答,直接以中文形式输出修改后的版本即可。

不过话说回来,这些小问题其实也都在意料之中。在我看来,相比于GPT-4在某些方面存在的不足之处,它给行业带来的最大冲击或许并不仅限于图片生成的质量,更在于让人们深刻感受到AI技术迭代的速度正在不断加快。

过去花费大量精力总结出的经验,在当前模型能力迅速提升的背景下,确实显得有些捉襟见肘,甚至可能在短时间内就被颠覆得所剩无几。 这种变化不仅是技术发展的必然结果,也提醒我们知识更新的速度正在加快。面对这样的趋势,我们需要更加开放的心态去接纳新事物,同时也要思考如何平衡传统经验和新兴技术之间的关系。一味固守旧有经验固然不可取,但完全忽视过往积累也可能导致方向迷失。因此,未来的发展或许在于找到两者间的最佳结合点,让经验为创新提供土壤,而创新又不断丰富经验的内涵。

比如有个老哥,看到 GPT-4o 的效果以后,心态就崩了。

好不容易花费大量时间和精力去研究提示词,反复调整参数,终于让一个提示词或者工作流程达到了70分的效果。可没过多久,新的知识库结合工作流程的工具突然出现,直接取代了之前的努力成果。刚刚熟悉了这个新工具,还没来得及完全掌握,更先进的智能体就已经登场了。

因此,从这个角度来看,我们所积累的AI使用经验,很快就会因技术的快速发展而失去优势。所以,真正决定你能否在竞争中立于不败之地的关键,还是在于模型本身的能力是否足够强大。

也就是说,随着模型能力的不断提升,许多曾经需要我们反复推敲的问题如今已能迎刃而解,这不仅减轻了我们的负担,也让创造力得以更加自由地驰骋。这种技术进步带来的红利,正是人类在智能化时代的一大收获。在我看来,技术的发展并非取代人的智慧,而是为人类提供了更多可能性。它让我们能够站在更高的起点上思考和创造,从而推动社会不断向前发展。因此,我们应该积极拥抱新技术,让其成为助力个人和社会成长的重要力量。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.02952秒