揭秘大S逝因:背后隐藏的致命联合,医学专家警告风险高达60%!

2月5日的消息指出,大S(徐熙媛)不幸去世,起初的报道提到她是因为流感并发了肺炎。然而,据可靠消息来源透露,大S实际上是因为败血症而不幸离世,而非先前所传的肺炎。 这种信息的更正揭示了医疗诊断过程中的复杂性。败血症是一种严重的全身性感染反应,其发展往往迅速且致命,需要高度警惕和及时治疗。这一真相的揭露不仅让公众对大S的病情有了更准确的理解,也提醒我们关注败血症这一可能被忽视的健康威胁。

不过,二者并非毫无关联。

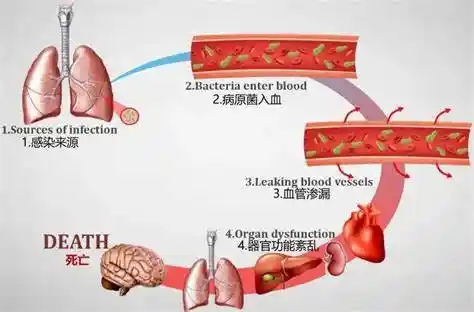

据专家指出,病毒性肺炎不仅会严重损害患者的呼吸系统,还会导致其免疫功能显著下降,这使得患者容易受到细菌或真菌的二次感染,从而引发败血症。尤其值得注意的是,一些患者的脓毒症发展速度惊人,有时甚至在半天到一天内就会迅速恶化,导致多器官功能衰竭,乃至生命危险。 这种情况下,医疗机构需要更加重视对病毒性肺炎患者的监测和护理,尤其是在其免疫系统受损的阶段。及时识别和处理潜在的继发感染至关重要,以避免病情急剧恶化。此外,加强公众对于病毒性肺炎及其并发症的认识与预防也显得尤为重要,这样才能更好地保护易感人群,减少重症病例的发生。

特别是在面对那些本身基础健康状况不佳的患者时,如果他们同时遭受病毒感染,并且合并了其他类型的感染,尤其是肺部感染,那么要准确判断病因将会变得非常复杂。这种情况下,医生们需要更加细致入微地分析患者的症状和病史,以确保能够及时采取有效的治疗措施。 这样的医疗挑战提醒我们,公共卫生系统在面对复杂病情时需要具备高度的专业性和灵活性。同时,这也强调了加强基层医疗服务的重要性,以便更好地预防和管理慢性疾病,从而减少患者因基础健康状况较差而面临的多重感染风险。

大S的情况应属于甲流引发肺炎,出现肺部功能的损伤,导致呼吸衰竭,甲流病毒和继发感染的细菌又在体内扩散,引发了不可控的炎症风暴,最终导致多个器官的损伤和功能障碍。

根据既往报道,大S心脏患有二尖瓣脱垂,有癫痫病史,曾两次流产。

败血症其实是历史名称,现在的正式说法是“脓毒症”,或者“全身性感染”。

脓毒症是一种由感染引起全身炎症反应综合症,常见于严重创伤或感染性疾病的患者,分为脓毒症、严重脓毒症、脓毒性休克。

其中,脓毒症是由明确或可疑的感染引发的一种全身炎症反应综合征。在我看来,这一定义强调了感染在疾病发展中的核心作用,同时也揭示了机体对感染的极端反应。这种反应不仅局限于局部病灶,而是会迅速蔓延至全身,给患者带来极大的健康风险。因此,及时识别和治疗潜在的感染源至关重要,这不仅能有效控制病情的发展,还能显著提高患者的生存率。此外,随着抗生素耐药性的增加,寻找更有效的治疗方法和预防策略显得尤为迫切。

严重脓毒症不仅是一种严重的感染性疾病,还伴随着由该病引起的器官功能障碍以及组织灌注不足的现象。这种情况的发生往往意味着患者的病情已经非常危急,需要立即进行医疗干预。脓毒症的这种发展态势揭示了我们对这一疾病的认识和治疗手段还有待进一步提升。我们需要更多的科研投入,以期在早期诊断和有效治疗方面取得突破,从而降低严重脓毒症带来的高死亡率。 这样的情况提醒我们,面对严重脓毒症这样复杂的疾病,仅仅依靠现有的医疗条件是远远不够的,还需要社会各界的关注和支持,共同努力提高疾病的防治水平。

脓毒性休克是一种严重的临床情况,它表现为脓毒症伴有持续性低血压,即使经过充分的液体复苏治疗也无法恢复正常的血压水平。这种疾病不仅反映了感染控制的失败,也揭示了机体对炎症反应的失控,进而导致了循环系统的衰竭。面对脓毒性休克,我们需要更加重视早期识别和及时干预,同时也需要在医疗系统层面加强资源配置与技术提升,以更好地应对这一威胁生命的状况。 我的看法是,脓毒性休克的治疗不仅仅是医学上的挑战,更是对我们公共卫生体系的一次考验。我们需要强化基础医疗设施,提高基层医生对于此类病症的诊断和处理能力,同时还需要推进相关研究,开发更为有效的治疗方法。只有这样,我们才能有效降低脓毒性休克带来的高死亡率,保护更多患者的生命安全。

脓毒症的主要症状包括寒战、发热、心慌、气促、精神状态改变等,可发展为严重脓毒症和脓毒性休克,导致器官功能不全及循环障碍,危及生命。

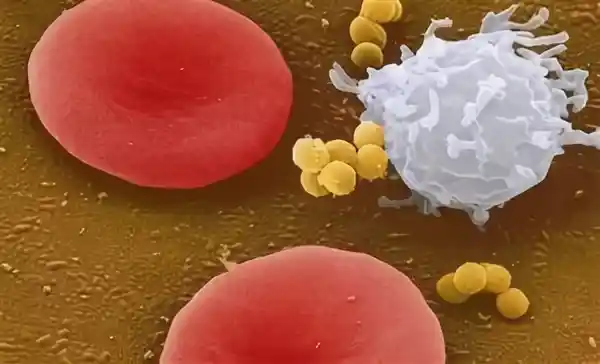

发病原因涵盖由细菌、真菌、病毒和寄生虫引发的感染,进而引起机体炎症反应及免疫调节失衡。

尽管脓毒症不是一种传染性疾病,但其风险因素包括年龄(过小或过大)、免疫系统受损、有糖尿病或肝硬化的病史、长时间在重症监护室接受治疗、遭受创伤、进行侵入性治疗等。

数据显示,全球每年有超过1900万例脓毒症患者,其中约600万人因此丧生,同时约有300万人出现认知功能障碍。

根据世界脓毒症联盟的统计,全球每2.8秒就有一人因脓毒症去世。若未得到及时救治,其死亡率极高,脓毒性休克的死亡率可达50-60%。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.010916秒