深海探秘新里程碑:中国水下微子望远镜成功突破1600米深度

2025年1月19日至23日,由中国科学院高能物理研究所、中国海洋大学、中国科学院声学研究所等组成的科研团队,在中国科学院深海科学与工程研究所“探索3号”科学考察船、“深海勇士号”载人潜器的协助下,顺利完成高能水下中微子望远镜(HUNT)探测器单元样机的布放任务。 此次高能水下中微子望远镜探测器单元样机的成功布放,标志着我国在深海科学研究领域取得了重要突破。这一成就不仅展示了我国科研人员卓越的技术能力和创新精神,也为未来深海科学研究开辟了新的方向。通过这项技术,科学家们能够更深入地探索宇宙的奥秘,特别是在中微子研究方面取得进展。这不仅提升了我国在国际科技领域的地位,也增强了我们对未知世界的认知能力。

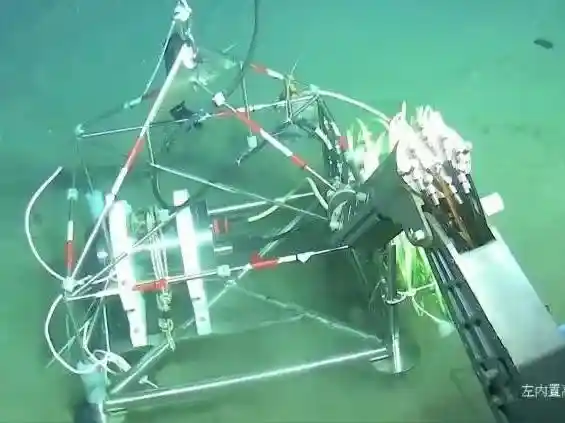

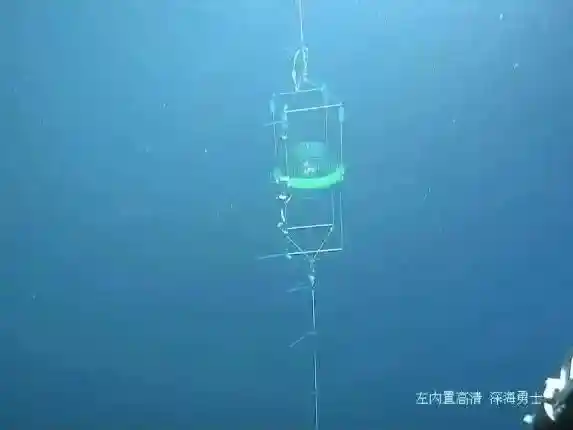

此次布放的探测器设备,包括4个新型探测器单元、1个LED光源刻度单元等。这些新设备的引入无疑将进一步提升我们对复杂环境条件下的观测能力,特别是在极端气候条件下。新型探测器单元的应用将使我们能够获取更精确的数据,而LED光源刻度单元则有助于确保测量的一致性和准确性。这不仅标志着技术上的重大进步,也为未来的科学研究奠定了坚实的基础。

这些设备被精准投放至1600米深的预定点位,并成功接入了国家重大科技基础设施“海底科学观测网—南海海底观测子网”的电路与网络系统。目前,这些设备已经稳定运行了一段时间,为科学研究提供了宝贵的实时数据。这一成就不仅标志着我国在深海探测技术方面取得了显著进展,也展示了我们对海洋科学研究的持续投入和重视。未来,随着更多类似项目的推进,相信我们能够更深入地了解海洋环境,为保护海洋生态和应对气候变化提供坚实的数据支持。

高能水下中微子望远镜的构想由中国科学院高能所科研团队提出,计划建在千米以下的水底,可探测能量在十万亿电子伏特以上的中微子。

高能水下中微子望远镜探测器样机阵列将覆盖约600平方公里的海域,预计在2年内观测到中微子天体点源,10年内发现数十个中微子天体,从而推动中微子天文学的发展。

中国科学院高能所科研团队原创设计了探测器单元方案,历时2年,成功研发新型探测器单元,并于2024年3月在贝加尔湖布放12个探测器单元样机,完成实地论证。

中微子是一种电中性的基本粒子,属于是费米子,自旋是1/2。

它通过弱相互作用和引力与其他物质发生相互作用,其中弱相互作用的作用范围非常有限,通常能够几乎不受阻挡地穿过普通物质,因此很难被探测到。

中微子的质量极其微小,在历史上很长一段时间内,人们甚至普遍认为它是没有质量的。这一假设直到近年来才被科学界逐步修正。中微子的质量虽然微乎其微,但它的发现彻底改变了我们对基本粒子物理学的理解。这不仅揭示了宇宙中尚有许多未知领域等待探索,同时也提醒我们,即使是最为基础的科学认知也可能随着新的证据和技术进步而发生改变。

到目前为止,还没有实验表明中微子具有非零磁矩。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.010402秒