「开启数字时代新篇章:微软量子计算机引发全球科技狂潮!」

要说这两年最热门的科技概念,除了人工智能和机器人技术,估计大家听得最多的大概就是量子计算了。

这不,前几天微软宣布在量子计算领域取得了重大突破,并推出了名为Majorana1的拓扑量子芯片,这一进展被认为遥遥领先于业界其他公司。 微软此次发布的Majorana1芯片标志着公司在量子计算技术上的显著进步,这不仅展示了其强大的研发实力,也预示着未来可能在这一前沿科技领域占据更加重要的地位。量子计算作为下一代计算技术的关键方向,其应用前景广阔,从加密解密到药物设计,都将带来革命性的变化。微软的这项成就无疑为其在全球科技竞争中的优势地位增添了新的砝码。

这玩意具体的领先之处我们稍后再详细讨论,但现在仅从媒体报道来看,你就能感受到它有多么颠覆常规了。

比如说,有媒体报道称,微软再次推出重磅产品,小巧如巴掌般的芯片竟然能够超越全球顶级超级计算机的性能!

还有的说,有人提到微软发现了一种固液气之外的新物质形态,这或将引发人类文明的重大变革!

要知道,就在今年一月份,黄仁勋才公开泼冷水,说 “ 有用的量子计算还要等十几年 ” ,直接给量子计算概念股整了波暴跌。这才一个多月,微软就来 “ 打脸 ” 了。

就连马斯克也转发了这新闻,说这种突破越多越好!

该说不说,仅从微软的宣传来看,这家公司的成就确实让人印象深刻。你想想,原本那些高不可攀的技术,竟然被一家商业公司实现了,而且是芯片技术,这难道不意味着将其应用于实际设备已经不远了吗?

更牛逼的是,他们所研发的并非一般的量子计算机,而是“拓扑量子计算机”。按照微软及媒体的说法,这项技术简直令人难以置信:

跟大家印象中的传统量子计算机相比,这差距就跟电子管和半导体一样。而且微软这次只做出 8 个量子比特,就已经说是比超算都猛了,未来人家还能扩展到百万级别,那时候超算见了人家,都可以说是一粒蚍蜉见青天了,就这么夸张。

就这,还未说未来或许还需在电脑和手机上安装新的技术,那将带来的变化简直难以想象。因此,我们不妨聚焦于这款量子计算芯片的先进性。这款芯片的出现无疑是科技领域的一大突破,它不仅预示着计算能力的巨大飞跃,还可能引领新一轮的信息技术革命。我们期待看到它如何进一步推动科技前沿的发展,并深刻影响我们的日常生活和工作方式。

该说不说,看完上面这些介绍,差评君也感到十分激动。毕竟量子计算机和核聚变技术一直被认为还需要几十年才能实现,没想到在有生之年居然真的看到了成果。

不过,冷静下来以后,哥们是越看越觉着这事有点复杂。

为了研究微软这波到底搓了个啥出来,差评君不仅啃了他们的 《 Nature 》 论文,还专门咨询了国内的量子计算研究团队。

结果宁猜怎么着,还好哥们留了个心眼,才发现这事还真不太对劲:

微软实际推出的产品可能没有那么夸张,这波对科技未来的热烈讨论,更像是一场炒作,参与方包括一些营销号媒体和资本市场的自我狂欢。

咱能这么说,微软在量子计算机领域的表现确实让人有些担忧,并非是因为刻意贬低,而是基于其过往的一些经历来看,该公司在这方面的进展似乎并不如预期中的那样顺利。 尽管微软投入了大量资源进行研发,但截至目前,其在量子计算技术上的突破仍显不足。这不仅让业界对其研发能力产生了质疑,也使得外界对其未来能否在这一领域取得显著成就持保留态度。微软若想重拾公众的信任,还需在实际成果上做出更多努力。

该说不说,在量子计算机领域,微软的研究进展并非一帆风顺,至少可以说是充满曲折。尽管如此,微软依然凭借其强大的技术背景和持续的研发投入,在这一前沿科技上取得了不少实质性进展。这不仅体现了公司在科技创新上的不懈追求,也反映了量子计算技术本身的复杂性和挑战性。 这样的发展路径让人看到了希望,同时也提醒我们,要实现量子计算机的广泛应用,仍需克服众多技术和工程难题。

别看现在动静闹挺大,其实早在 2003 年前后,微软就对拓扑量子计算产生兴趣了。

拓扑量子计算是一种独特的计算方式。简而言之,量子计算机之所以具有强大的计算能力,主要得益于其中的微观粒子能够实现量子纠缠,以及这些粒子本身所具有的叠加态效应。

不过,这种量子纠缠的状态实际上极其脆弱,任何微小的干扰都会导致其失效,因此这一技术至今仍难以实现大规模的应用与推广。 我的看法是,尽管量子科技展现出了巨大的潜力和前景,但其发展过程中面临的挑战同样不容忽视。尤其是在量子纠缠这样的基础研究领域,如何提高系统的稳定性和抗干扰能力,将是未来科研人员需要攻克的关键难题。只有解决了这些核心问题,量子科技才能真正走进大众的生活,为我们的社会带来革命性的变革。

就在微软计划涉足量子计算的前两年,俄罗斯物理学家Kitaev发现,如果采用一种名为马约拉纳粒子的方法进行量子计算,便能有效解决相关难题。这种创新方式被称为拓扑量子计算,而该粒子后来也被称作天使粒子。

至于具体的细节我们以后再深入讨论,自从这一理论被提出以来,这位专家便成为了该领域的重要奠基人之一,备受尊敬。自此,宗门的老前辈们以及众多学者对量子计算的热情也被彻底点燃了。

当时数学家迈克·弗里德曼(Mike Freedman)致函比尔·盖茨,特别介绍了拓扑量子计算的相关内容,于是微软决定全力投入这一领域,并正式宣布将开展拓扑量子计算项目。

然而问题是,自从马约拉纳粒子在1937年被首次提出以来,至今仍未有人真正发现它的踪迹,更不用说利用它来开发计算机了。

但微软之所以全力投入,那还是因为在凝聚态物理层面,它看到了发展的潜力。

2012 年,荷兰一个叫考恩霍温 Kouwenhoven 的凝聚态物理学家发了篇《 Science 》,说哥们已经找到辣,这马约拉纳准粒子就在纳米线与超导体复合体系里。

这对微软而言,无疑是找到了两个极具潜力的人才,卧龙凤雏般的存在,无论如何都值得全力招揽。 微软若能成功吸纳这两名人才,无疑将在技术创新与市场竞争中占据更有利的位置。他们所带来的不仅是个人能力的提升,更可能为公司带来新的发展思路与战略机遇。在当前科技竞争激烈的环境中,这样的优质资源显得尤为珍贵。

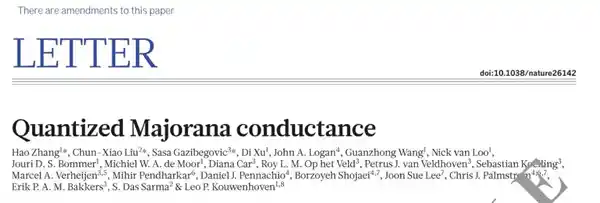

于是在微软的加持下,这哥们很快就又发了篇《 Nature 》,这次他说自己已经找到马拉约纳准粒子的确切证据了,绝对就在哪哪哪。

到这,一切都看起来很美好,但就在微软隆重宣布他们的团队在新一期《Nature》上发表了研究成果之后,Kouwenhoven以前的一名学生突然站出来指责,称这些数据存在问题,使用了不恰当的方法。

这个事在当时的圈子里闹的挺大,最后《 Nature 》编辑部亲自下场,实锤学术不端,这两篇顶刊在 2021 年、 2022 年分别被撤稿。

更戏剧性的是,在Kouwenhoven的第二篇论文被撤稿的一个月前,微软曾宣布他们发现了所谓的“马约拉纳零模粒子”,并且已经构建出了可扩展的拓扑量子比特。这一发现当时在科学界引起了巨大的轰动,因为这可能意味着我们在实现稳定且可扩展的量子计算方面迈出了重要的一步。 然而,现在看来,这个声明似乎与撤稿事件之间存在着某种微妙的联系。尽管微软的科学家们可能确实在实验中观察到了某些现象,但最终的结论却因证据不足而被撤回。这不仅对微软的研究团队是一次重大的打击,也引发了人们对于当前量子计算研究领域内其他宣称的重大突破的怀疑。整个事件凸显了科学研究过程中的复杂性和不确定性,以及在得出结论之前进行严格验证的重要性。

不过,正因为微软并未独行,其他团队也声称发现了天使粒子,所以它依然坚持着这一方向。

可问题是,这玩意越研究,就越玄乎了。

2017 年华裔科学家王康隆、张首晟等人组成的团队合作在《 Science 》杂志上也曾声称抓住了该粒子的踪影, “ 天使粒子 ” 的名号正是出自张首晟之手。

但这个文章自打 2017 年发出来以后就被质疑,无法复现。甚至一些复现失败的团队也发了《 Science 》,说这哥们看到的这个现象应该是其他机制,肯定不是马拉约纳的决定性证据。

后来大家发现这些数据跟论文里的数据分析有严重差异,而且违规,于是 2022 年 11 月这篇文章就也被撤稿了。

也就是说,尽管微软已经研究了20年,但马约拉纳准粒子至今仅能在实验室中隐约观测到,许多研究人员由于观察失误而导致研究无效的情况时有发生。

而这东西如果连看都看不太清,那还谈什么操纵呢?

原本关于马约拉纳准粒子的研究已经相当抽象和复杂,但微软却始终坚持在这个领域不断钻研。 这一执着不仅展现了微软在前沿科技探索上的坚定决心,也反映出该领域的研究难度之高。微软选择迎难而上,在这一深奥且充满挑战的科学领域持续投入,这无疑为全球科技界注入了一剂强心针,也激励着更多科研人员勇于面对未知,追求科学的极限。

这次发布的文章声称成功构建了8个拓扑量子比特,并开发出了拓扑量子计算芯片。这项成果无疑在量子计算领域迈出了重要的一步。然而,考虑到拓扑量子计算依然处于研究初期,如何稳定运行这些量子比特以及实现复杂算法的运算仍是未来需要克服的重大挑战。尽管如此,这无疑是向着实用化量子计算机目标迈进的一大步,值得我们持续关注其后续发展。

我们联系了国内专注于量子计算研究的中科大上海研究院团队,结果他们仅用几句话便精准地指出了微软这篇论文的水准如何。

微软这篇《 Nature 》论文里虽然说他们测量量子电容以后,观察到了与拓扑状态一致的信号,例如双模随机电报信号( RTS ),并通过模型拟合以此声称这些信号可能与一对马约拉纳零模( MZMs )相关。

然而,论文里又明确指出,测量结果 “ 仅约束了安德烈夫束缚态的能量分裂,并未确定其拓扑性质。 ”

换句话说,这篇论文自身存在一些矛盾,一方面声称研发了一种非常出色的设备,并且已经观测到了天使粒子,另一方面又表示所观测到的现象虽然形态类似天使粒子,但是否真的是天使粒子尚不确定,还需进一步研究。

这篇前后矛盾的文章,开头立意颇高,不得不说,这种情况确实显得有些古怪。

就连《 Nature 》的审稿人都绷不住了,特别强调说: “ 本稿结果并不代表设备中存在马约拉纳零模的证据,仅介绍了一种可能用于未来融合实验的设备架构。 ”

除此之外,很多行业内的技术专家也发表了意见,他们对微软这件事持不乐观的态度。

就比如我国 “ 九章 ” 系列量子计算机主要负责人之一的陆朝阳教授, IBM 量子计算科学家 Jay Gambetta 等人都在社交媒体上直言不讳地指出, “ 此研究并未成功。 ”

量子信息科学领域的著名科学家John Preskill也在X平台上发布消息称:“截至目前,尚未有公开证据证明该测试已经成功运行”。

而另一位搞拓扑量子计算的大佬 Jason Alicea 则比较高情商,说 “ 拓扑量子理论上是存在的,... 但量子系统的行为难以捉摸。 ”

也就是说,专业领域的专家们对于微软这件事依然保持着相当谨慎的态度,并且对微软的诚意表示了一定程度上的不信任。 这种谨慎的态度不仅反映了当前科技行业内部竞争的激烈性,也揭示了公众对于大企业承诺的信任危机。在数字化转型的今天,数据安全与隐私保护成为了人们关注的焦点。微软作为行业的领头羊,在面对这些问题时更应该表现出足够的透明度和责任感。只有这样,才能重新赢得专业人士和用户的信赖。

不过,虽然微软这波操作属实抽象了点,但这其实并不代表搞拓扑量子的就都是吹牛逼。而且微软这篇《 Nature 》也给出了一些突破传统测量手段,所以也没法说完全没价值。

中科大团队告诉我们, “ 天使粒子 ” 毫无疑问是拓扑量子比特的最优载体之一,而且马约拉纳零能模的理论基础坚实,为全球科学家都提供了明确的研究方向。

所以除了微软,谷歌也在发力研究这方面,还请来了前面说的宗门大佬,俄罗斯朗道理论物理研究所的亚历克谢 · 基塔耶夫( Alexei Kitaev )。

而学术界对这方面的研究也不少, 2016 年,我国王征飞教授、薛其坤院士等人就在高温超导材料里发现了一维拓扑边界态。过了 2 年,中科院物理所及北京凝聚态物理国家实验室高鸿钧和丁洪团队也在铁基超导中发现马约拉纳束缚态证据,还发了《 Science 》。

总之,正如罗马并非一日可建成,量子计算机也无法仅通过一篇论文便从实验室走进我们的家中。

微软的研发之路虽然有些抽象,但至少也探索了二十多年的时间。尽管他们最终呈现的产品可能没有那么夸张,但依然远超科技圈媒体和资本圈投机者的各种幻想与炒作。正如一位重要人物曾说过的那样:“媒体朋友们,不要总是想着要搞个大新闻。” 这样的研发历程表明,微软在技术创新方面有着长期而稳定的投入。即便是在一些媒体和投资者追求短期轰动效应的背景下,微软仍然坚持着自己的节奏和方向。这不仅体现了企业的耐心与定力,也为整个行业树立了一个值得学习的榜样。

面对这类欲制造轰动效应的科技界最新动态,咱们这些看客们依旧要“持续关注而不盲目,避免被表象迷惑”。

下次再看到 " 量子计算重大突破 " ,先问三个问题:能复现吗?有同行背书吗?离实用还多远?

说到底,在科技长征的路上,能够耐住寂寞的人才是真正硬核的玩家。正如那句老话所说,从来都没有一蹴而就的成功,只有经过长时间的积累才能实现质的飞跃,如同聚沙成塔一般。 在这个过程中,我们需要更多的耐心和毅力。那些能够在日复一日的研究中坚持下来的人,往往能在关键时刻展现出惊人的创造力。科技的进步就像是一场漫长的马拉松,需要持续的努力和不断的探索。那些在孤独中默默耕耘的人,最终会收获属于他们的辉煌成果。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.009006秒