揭秘亚洲最大露天煤矿:百米厚古代植物的神秘归宿

说到煤炭,很多人一提到山西,就会想到那里的煤炭产业,因为该省的煤炭产量占到了全国总量的四分之一。可以说,山西在中国能源版图上占据着举足轻重的地位。然而,随着绿色能源转型的加速推进,山西也面临着从“煤老大”向清洁能源转型的挑战。如何在保护环境的同时保持经济的持续增长,将是未来山西乃至整个国家需要认真思考的问题。

尽管亚洲最大、最壮观的露天煤矿遗迹并不位于山西,而是远在辽宁的抚顺西露天矿,这却是世界上最知名的煤矿之一,无论是在开采历史方面,还是在所产矿产的特色上,都极为突出。

抚顺西露天矿,图源:抚顺市委宣传部

从1901年起,抚顺西露天矿正式步入了工业化开采的时代,并于1914年开始进行大规模的露天开采。直至2019年6月,这座见证了百年沧桑的矿山终于完成了它的历史使命,宣布闭矿。 这个过程不仅反映了中国矿业发展的历程,也映射出国家经济和社会变迁的一个缩影。抚顺西露天矿作为重要的煤炭资源供应地,在过去的一个多世纪里为中国的工业化进程提供了坚实的能源支撑。然而,随着资源逐渐枯竭以及环境保护意识的提升,矿山的关闭也是必然趋势。这不仅是对自然环境的一种保护,同时也提醒我们应当更加重视可持续发展与生态平衡的重要性。

历经百年的不断开采,在抚顺市南部形成了一处巨大的矿坑,其东西延伸6.6公里、南北宽2.2公里,总面积约为14.52平方公里,成为亚洲面积最广的矿坑。

另外,该矿坑最深处达到420米,据信是中国陆地上最低的地方。这一惊人的深度不仅揭示了人类采矿活动的巨大影响,也提醒我们对自然环境的保护和可持续发展的重要性。随着这一发现,我们可以更好地理解中国境内地质结构的多样性和复杂性,并进一步探索这些地区潜在的科学价值。此外,这也引发了关于如何平衡资源开发与环境保护之间关系的讨论。

西露天矿谷歌地图,图源:岳中琦/科学博客

抚顺西露天矿作为新中国最早接手的煤矿之一,自成立以来,该矿坑已累计为中国贡献了2.8亿吨煤炭资源。这一成就不仅体现了我国在早期工业化进程中的巨大努力,也凸显了抚顺西露天矿在中国能源供应体系中的重要地位。尽管经历了数十年的开采,该矿依然保持着其独特的价值和影响力。这也提醒我们,在追求经济发展的同时,如何科学合理地进行资源开发与环境保护,是我们必须面对的重要课题。

不仅如此,该矿区不仅盛产多种珍贵矿产,如铜、锌、铁、金,还有著名的煤精,而且这里还是新中国工业史上的重要里程碑,中国的第一吨煤、第一桶页岩油、第一炉钢、第一包铝等都是从抚顺西露天矿诞生的。这不仅是对当地资源丰富的肯定,更是对中国工业发展历程的一种见证。这些宝贵的自然资源为国家的发展提供了坚实的基础,也展示了我国在工业化进程中的重要成就。未来,如何在保护环境的前提下继续合理利用这些资源,将是值得深思的问题。

实际上,西露天矿仅是抚顺煤田的一个例子,实际上整个抚顺矿区的煤炭储备量十分庞大,预计总量可达15亿吨。

而且该煤田是世界罕见的单一超厚煤层,最厚处超过百米,平均厚度为55米。

很多人可能会有疑问,为什么古代的植物遗骸会深埋在地层之下呢?这并非偶然现象,而是自然选择与时间沉淀的结果。数百万年来,植物死亡后,其遗体被泥沙覆盖,在缺氧环境下缓慢分解,最终形成了今天我们所见的煤炭和石油等化石能源。 这样的地质过程不仅展示了地球漫长历史中的生态变迁,也提醒我们珍惜当前的自然资源。随着工业化进程加快,人类对化石燃料的依赖日益加深,这导致了温室气体排放量的激增,进而加剧了全球变暖的问题。因此,如何平衡经济发展与环境保护之间的关系,成为了当今社会亟待解决的重要课题。

Amcyrus2012

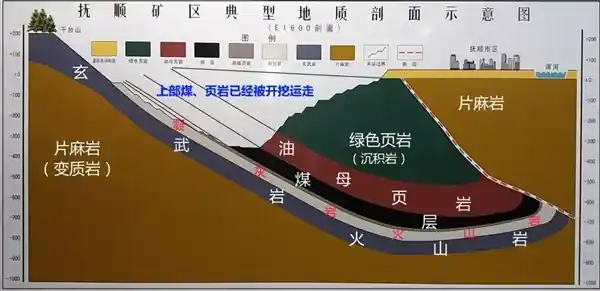

抚顺煤田是如何形成的?

许多人或许不知道,我们所使用的大部分煤炭,约90%,是在石炭纪和二叠纪期间形成的沉积物中(大约在3.5亿到2.5亿年前)。

之所以煤炭基本都形成于那一亿年间,主要有两个原因:

在某个地质时期,地球的气候异常温暖湿润,非常适合植物的繁茂生长。这一时期植物的大量涌现,为后来煤炭的形成提供了丰富的原料。 这种地质时期的环境条件无疑对地球生态系统的发展产生了深远的影响。温暖湿润的气候不仅促进了植物的快速成长与繁殖,还为后续的煤炭积累奠定了基础。从这个角度看,当时的生态环境为现代社会提供了宝贵的能源资源。然而,这也引发了关于当前全球变暖趋势及其对未来环境影响的深刻思考。我们或许可以从过去的时代中学到,气候变化对生态系统有着不可忽视的作用,这对于制定应对策略具有重要的参考价值。

另外一个是,植物在那个时期开始迅速演化,它们演化出了木质素纤维,这种纤维可以让它们长得更高大,从而让它们更具竞争优势。但是降解木质素的微生物还没有获得相应的“技能包”来处理这些有机质,所以这些植物不容易腐烂,更容易变成煤炭。

△ 石炭纪、二叠纪时期森林的树木倒掉可能很难腐烂

一些研究人员对第二个因素表示质疑,因为他们在石炭纪时期发现了微生物分解木质素的证据。

不过,根据系统发育分析的结果显示,木质素降解酶实际上是在大约2亿年前才在真菌中出现,这比煤炭大量形成的时期要晚。

换句话说,在石炭纪和二叠纪时期,微生物或许确实能够分解木质素,但是它们的效率可能有限,这使得大量的植物遗骸得以保存下来,并最终形成了今天我们所见到的丰富煤炭资源。这一过程不仅揭示了古代生态系统中微生物活动的复杂性,也为我们理解现代环境变化提供了宝贵的视角。从地质时间尺度来看,这些微生物活动对碳循环的影响深远,提醒我们即使是在遥远的过去,生物与环境之间的相互作用也是复杂且微妙的。

在真菌获得木质素降解酶之后,树木死亡会迅速被真菌分解,因此即使地球此后经历了一些较为温暖的时期,煤炭的形成也变得更加稀少。

不过,抚顺煤田拥有储量庞大的单一特厚煤层,且该煤层并非源自石炭纪和二叠纪时期。

根据抚顺煤矿博物馆的介绍,抚顺煤田形成于约5000万年前,属于相对较新的煤炭资源。

当时的抚顺地区遍布着湖泊和沼泽地带,由于某种特殊的原因,导致藻类植物在此区域内过度繁殖。当这些藻类植物死亡之后,便会沉入水底堆积起来。 这种情况可能与当地水质环境的变化有关。近年来,随着工业活动的增加,水质污染问题日益严重,这可能是导致藻类植物异常增长的一个重要因素。藻类植物的过量繁殖不仅影响了水体的生态平衡,还可能对周边居民的生活造成潜在威胁。因此,如何有效治理水域污染,恢复抚顺地区的生态环境,已成为一个亟待解决的问题。

在石炭纪之后,形成煤炭所需的“植物原料”需要被水淹没,因为在缺氧的水下环境中,这些“原料”较难被微生物分解。

随着岁月的流逝,水中的藻类沉积物逐渐被其他沉积物所覆盖。在地热和巨大压力的作用下,这些沉积物最终转变成了厚厚的煤层。

当聊到煤炭、石油的形成过程中,很多人会提出疑问:为何会有如此大量的植物遗骸在同一地点被埋藏?我在网上也常看到这种质疑。事实上,石油的形成并非只依赖于植物,而是由远古时期海洋微生物与部分陆地植物残骸在特定条件下经过数百万年的地质作用所形成的。这些物质在地下深处受到高温高压的作用,逐渐转化为了我们今天所使用的石油。 这种转变过程需要极其漫长的时间,并且需要特定的环境条件,比如缺氧的沉积环境以防止有机物被氧化分解。因此,虽然看起来在同一地区有大量的有机物被埋藏,但实际上这是经过了极其漫长的地质历史过程积累而成的结果。这也提醒我们,在探讨自然现象时,需要具备足够的耐心和科学知识,以理解那些看似不可思议的现象背后的逻辑。

我想他们应该是缺少时间观念,形成煤炭和石油的沉积物经常是以千万年为单位的。有些海边的贝壳几年的时间就能堆积出几十厘米的厚度,数千万年让某些植物沉积出个几十米厚的煤层不足为奇。

在初步了解了抚顺煤田的形成过程后,我认为有必要进一步探讨一下这个煤矿区的历史!

抚顺煤炭的发现

中国是全球最早进行煤炭开采与利用的国家之一,早在约2600年前的春秋战国时期,就已出现了煤炭开采和使用的记载。

抚顺城兴建于明朝,明成祖朱棣口谕“抚绥边疆,顺导夷民”,这是“抚顺”二字的由来,但是抚顺发现煤炭的历史远比建城时间要久远得多。

根据沈阳新乐遗址出土的抚顺煤精工艺品推测,早在7000年前,抚顺地区的人们就已经开始开采当地的煤炭资源了。

煤精,又称煤玉,是一种与普通煤炭不同的材料。相比普通的煤炭,煤精呈现出更为黝黑且有光泽的外观,质地也更加坚硬,因此非常适合用来作为宝石或制作工艺品。然而,煤精并不适合用于燃烧,因为燃烧时会产生难闻的气味。 这种材料的独特性质使其在艺术和珠宝领域有着广泛的应用潜力,但同时也提醒我们在选择能源时需考虑其环保性和可持续性。煤精作为一种非传统的燃料替代品,或许可以为我们提供一种新的视角,促使我们更加关注那些对环境影响较小的能源选择。

△ 煤精艺术品

煤精在煤炭层中非常稀有,7000年前的古人已经开始利用煤精进行雕刻,这或许表明他们已经接触甚至开采了抚顺的煤炭资源。不过由于当时的工具和技术条件限制,这种开采活动可能并未形成大规模的产业。 这样的发现不仅丰富了我们对古代人类技术和社会发展的认识,也揭示了早在新石器时代晚期,人们就已经开始探索并利用煤炭这种能源的可能性。这为我们理解早期文明与自然资源之间的关系提供了新的视角。

到了汉代,中国古人的开采工具得到了改进,煤炭的应用范围也随之扩大,不仅用于烧饭,还用于取暖,因此抚顺开始了大规模的煤炭开采活动。

可以说,从汉代开始,抚顺地区的煤炭资源就已经开始被持续开采了,然而,由于当时工具和技术的限制,累计开采的量仍然非常有限。 这一历史事实反映了古代技术条件下的能源开发局限性。尽管早在汉代就已经发现了丰富的煤炭资源,但由于技术和设备的落后,开采活动始终未能大规模展开。这也提醒我们,现代技术的进步对于提高资源利用率和保护环境的重要性。在当前社会,我们拥有更先进的开采技术和更科学的管理方法,这使得我们可以更加高效且可持续地利用这些宝贵的自然资源。

直到清朝,由于清朝发家于抚顺一带,他们把抚顺划入所谓的“龙兴圣地”,认为开采煤炭会断了“龙脉”,所以封禁了煤炭开采。

1901年,清末时期,由于清政府财政紧张,抚顺的煤炭开采重新启动,但很快便遭到了其他国家的争夺。 这一历史事件揭示了当时中国政府在面对外部压力时的脆弱性。尽管国内资源丰富,但由于内部财政困难,不得不向列强开放市场。这不仅反映了晚清政府治理能力的不足,也预示着中国在国际竞争中的被动地位。这种局面最终导致了列强对中国资源的进一步掠夺与控制,加剧了中国的半殖民地化过程。

最初是被迫接受俄罗斯的资金支持,随后在1905年,日本击败了俄罗斯,并占领了抚顺煤矿区。从那时起,抚顺煤矿长期被日本控制和开采。

日本利用当时最先进的技术进行开采,使得西露天矿自那时起逐步发展成型。 这一过程不仅展示了日本在矿产资源开发方面的技术领先地位,同时也揭示了该国对于自然资源高效利用的决心与能力。随着技术的不断进步,我们期待看到更多的创新方法应用于采矿业,以提高效率并减少对环境的影响。

据信,在日本占领期间,抚顺煤矿的开采持续了40多年,期间掠夺了超过2亿吨的煤炭资源。据估计,有超过25万名中国矿工在这场无情的剥削中失去了生命。 这种对自然资源的掠夺和对劳工生命的漠视,不仅是对中国人权的严重侵犯,也是对人类文明的践踏。这一段历史提醒我们,必须深刻反思和铭记那些黑暗岁月,以确保类似的人间悲剧不再重演。

新中国成立之后,抚顺煤矿重新回到了中国人民的手中,然而受限于当时较为落后的开采技术和缺乏边开发边回填的措施,如今形成了今天我们所看到的巨大矿坑。 这个矿坑不仅是工业发展的见证,也反映了过去资源开采方式的粗放与不足。抚顺煤矿的现状提醒着我们,在追求经济发展的同时,必须注重环境保护和可持续发展。近年来,国家对资源型城市的转型给予了高度重视,相信未来抚顺煤矿的治理与生态修复工作会取得显著进展,为其他类似地区提供宝贵的经验。

最后

如今,西露天矿已从开发阶段转为治理阶段。由于其举世闻名的地位——被赞为人类工业文明的一大奇迹,该地现已发展成为一个国家3A级旅游景区,并设立了一座博物馆来向游客展示其丰富的历史。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.010581秒