黄金风暴:200斤豪华马桶惊天被盗背后的秘密

艺术的边界从来都是模糊的,这也导致了许多让人难以理解甚至感到困惑的作品诞生。最近,一件名为《美国》的艺术品——一个普通的马桶引起了广泛关注。这件看似简单却充满争议的作品,再次引发了公众对当代艺术价值的思考。 在我看来,艺术的价值并不完全在于它的形式或内容是否容易被人接受,而更在于它能否引发人们的深思与讨论。《美国》这样的作品或许正是在挑战我们对于“何为艺术”的传统认知。尽管它可能让许多人感到不解,但这种突破常规的做法恰恰体现了艺术家对社会现象的敏锐观察和大胆表达。无论我们是否认同这样的创作方式,它都提醒着我们,在这个多元化的时代里,理解和包容不同形式的艺术表达是非常必要的。

人们通常认为艺术应当是高雅的,但《美国》这件作品虽然在材质上十分考究,却在实用功能方面略显不足。

因为,这是一件由纯金制成的马桶,总共使用了103公斤的黄金,需要注意的是,通常我们购买黄金时是以克为单位,而这件物品却是以公斤来计算的。

2016年问世的作品,预计到2019年仅其黄金价值就已超过400万美元。作为一件艺术品,它的附加艺术价值更是让这件作品的总估值达到了惊人的600万美元。这不仅反映了市场对稀有材质的高度认可,也彰显了当代艺术收藏领域对创意与工艺的双重追求。在我看来,这样的作品不仅是财富的象征,更承载着艺术家独特的思想表达和文化意义,值得被更多人关注与珍视。

如今黄金一天一个价,可见它有多“贵”!

△ 《喜剧演员》也是卡特兰作品

在创作这件作品时,艺术家卡特兰旨在实现“讽刺性艺术”的效果,将其设计成了一件具备完整功能的马桶。

这意味着,这款马桶在材质上有一些独特之处,但整体功能与我们常见的马桶并无二致。在我看来,这种创新更多体现在材料科技的进步上,而非设计或实用性上的颠覆性改变。对于消费者而言,选择这样的产品时,除了关注其材质带来的附加价值外,还需综合考虑性价比与实际使用体验。毕竟,再先进的技术也需服务于日常生活,才能真正实现其意义。

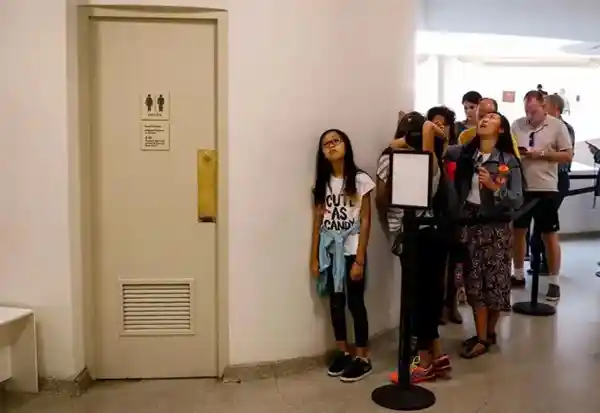

博物馆展出的一款特殊马桶吸引了游客关注,参观者可以购买门票体验使用,但每人限定时间仅为3分钟。

近日,某博物馆内的一款特殊马桶成了热门话题。据统计,已有至少10万人前来“光顾”,不少人特意排长队只为一睹其风采,然后拍照留念。然而,这股打卡热潮背后,也不乏有人真的使用了这个马桶。对于这一现象,我认为它既反映了公众对新奇事物的好奇心,也揭示了现代社交文化中“打卡即体验”的普遍心态。 从积极的角度看,这样的展品无疑为博物馆带来了更多关注,激发了人们对艺术或设计的兴趣。但另一方面,也让人思考:当越来越多的人只是为了拍照而参与,是否真正实现了文化的传播与交流?毕竟,真正的价值在于深度体验而非表面形式。 此外,这种现象还引发了关于公共空间用途的讨论。一个博物馆里的马桶被如此频繁地使用,是否符合其原本的功能定位?这些问题值得进一步探讨。无论如何,这件事件确实为社会提供了一个有趣的观察窗口,让我们重新审视流行趋势背后的深层意义。

突然,有一天,它消失了。

黄金马桶失窃

2019年9月,一件令人瞩目的展品——黄金马桶,在英国的布莱尼姆宫正式亮相。这件艺术作品吸引了无数目光,但其安保措施却显得格外“低调”,仅由一名保安负责看守,且内部并未安装任何监控设备。更特别的是,每位参观者使用这件马桶的时间被严格限制在三分钟以内。 这样的安排引发了公众广泛讨论。一方面,这无疑是一种大胆的艺术展示方式,它挑战了传统博物馆的安全管理模式,也让观众感受到一种前所未有的体验感。另一方面,也有人对此表示担忧:如此贵重的艺术品仅靠一名保安守护是否足够安全?没有监控设备的情况下,如何确保艺术品不会遭遇意外损坏或盗窃? 无论如何,这次展览无疑为艺术与公众之间的互动提供了一个新的视角。或许,这也正是当代艺术的魅力所在——它不断打破常规,激发人们的思考与想象。

然而,仅仅开放了两天,马桶就消失了。

当时所有人都很诧异,博物馆方负责人就曾公开表示:艺术品《美国》,是最不容易被偷的东西。

尽管它是用黄金制作的,但那确实是一个真正的马桶,有谁会想到去偷一个马桶呢?更何况这么沉重的东西也不容易搬运,因此它相当安全。

艺术家卡特兰在自嘲中表示,他一直偏爱偷盗题材的电影,没想到如今自己竟然也参与到了一部类似的作品中。

保险公司则公开声明:归还马桶,奖励12.4 万美元。

警方也已介入调查,但马桶 mysteriously失踪,至今下落不明。

截至2023年11月,案件终于有了一些进展,4名男子被控涉嫌盗窃马桶,然而,这伙嫌疑人始终拒不承认自己的偷盗行为。

到2024年4月,案件有了进一步突破。

突破口是其中一个男子扛不住压力,招供了,他是惯犯,之前因为参与多起盗窃案被判了17年刑期。

2025年3月,英国法院对案件作出最新裁决,认定其中两名男子有罪,而另一人被判无罪(此前他被指控参与销赃)。这一判决结果进一步明确了案件的部分真相,同时也为受害者及其家属带来了些许安慰。 从此次判决可以看出,司法程序在逐步推进中展现出了严谨的态度。尽管案件已经进入尾声,但公众对于案件细节的关注依然未减。尤其是关于涉案人员的具体行为与法律责任的划分,仍需更多透明的信息来支撑。此外,这也提醒我们,在类似案件中,如何确保调查过程公正透明、证据链条完整可靠,始终是法律工作者需要深思的问题。 总体而言,这次判决不仅是一次法律上的裁定,更反映了社会对公平正义的追求。希望未来能够通过更加完善的法律体系,减少此类事件的发生,并给予受害者更多的支持与保护。

不到5分钟,200多斤的马桶被撬走了

随着罪犯的落网,整个偷盗过程也被还原了。

案发前,该犯罪团伙中的一名男子曾两次前往现场查看黄金马桶的情况,并对马桶周边的门锁和窗户进行了拍照记录,这种行为显然属于典型的“踩点”行为。从现有证据来看,这名男子的举动无疑为案件的发生埋下了伏笔。 我的看法是,这类精心策划的犯罪行为往往经过长时间的准备和观察,反映出犯罪分子的狡猾与预谋性。这也提醒我们,在加强公共安全防范的同时,更要注重细节管理,比如加强对高价值物品所在场所的安全监控和技术防护措施,以减少此类事件发生的可能性。同时,公众也应提高警惕,一旦发现可疑行为及时向有关部门举报,共同维护社会治安环境。

案发当日凌晨 4 点 50 分,他们开着2辆小车来到布莱尼姆宫,3人拿着大锤和撬棍就进去了,砸了一扇实木门,然后将马桶撬走了。

那天的损失极为惨重,不仅那件珍贵的藏品遭殃,还有不少其他珍宝也被从马桶涌出的污水波及,造成了难以估量的文化与经济双重损失。 这场事故无疑敲响了警钟,提醒我们在文物保护工作中,细节管理的重要性不容忽视。无论是博物馆还是私人收藏者,都需要更加重视设施的安全性检查,避免因疏忽导致无法挽回的后果。同时,这也反映出当前在一些地方,专业人员配置和应急预案仍显不足,未来应加强相关领域的培训与演练,以减少类似事件的发生概率。

最后视频画面中,1人拿着黄金马桶圈走了出来,而其他人又抱又推,实在拿不动还让马桶在地上滚,反正是费了九牛二虎之力,将马桶放进汽车后备箱里走了。

整个过程不超过5分钟,其实布莱尼姆宫的保安也很早发现窃贼了,拉响警报后警察到场也就几分钟的时间,但根本来不及,这伙人早已逃之夭夭。

随后这伙人在黑市进行售卖黄金,对外声称是卖“车”,价格是每公斤 25500 英镑。

近日,一起涉及黄金马桶的盗窃与销赃案件引发了广泛关注。这起案件中,从最初的撬盗到最终的销赃,全程参与的人数较多,监控视频中甚至出现了五个嫌疑人,而涉嫌销赃的相关人员更是不止一两个。然而,在案件的审理过程中,最终被定罪的却只有三人。 这一结果让人不禁思考:为何在证据链条如此完整的情况下,参与人数众多的案件最终仅三人获罪?是否意味着部分涉案人员因证据不足或情节轻微而未被追究刑事责任?又或者,是否存在其他因素影响了案件的审判结果?无论如何,这起案件再次提醒我们,法律的公平正义需要依靠严密的证据体系来支撑,同时也需要对每个环节进行严格把关,以确保真正实现“罪责自负”的原则。此外,公众也应加强对类似案件的关注,共同推动司法公正的落实。

之前被判17年的詹姆斯·辛 (James Sheen)是策划主谋,曾是建筑工,已经认罪,他承认自己参与盗窃,而且在盗窃案发生后的两周内,出售了部分黄金;

迈克尔·琼斯(Michael Jones)曾是詹姆斯·辛(James Sheen)信赖的工作伙伴,却因涉嫌参与偷抢与销赃活动而受到指控。他与弗雷德里克·多伊(Frederick Doe)始终坚称清白。这起案件再次引发了公众对犯罪团伙内部关系的关注。在我看来,作为曾经的得力助手,迈克尔·琼斯的行为令人深思,他的选择不仅影响了自己的未来,也给昔日的信任关系蒙上阴影。希望司法系统能够公正审理,还社会一个真相。

弗雷德里克·多伊(FrederickDoe)的案件将于5月宣判,而詹姆斯·辛(JamesSheen)和迈克尔·琼斯(MichaelJones)的宣判日期仍在等待确定。

最后

经过4年的努力,案件总算是破了,犯罪团伙也已落网。

但是,为了讽刺过度富裕而存在的黄金马桶《美国》,是不可能再回来了!

为了便于销赃,犯罪分子已将黄金马桶拆解或熔化,如今能够追回的,仅剩黄金原料而已。

而且能不能全部追回,还是个未知数。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.008974秒