小鼠全脑神经‘全景图’问世,人类窥见生命密码新窗口

7月11日消息,中国科学技术大学的研究团队宣布,在毕国强教授与刘北明教授的带领下,联合合肥综合性国家科学中心人工智能研究院及中国科学院深圳先进技术研究院,成功研发出全球最快的小动物全身亚细胞分辨率三维成像技术。这项突破性成果首次实现了对小鼠全身神经网络的高清精细三维图谱绘制,为神经科学研究提供了前所未有的工具和视角。 这一技术的出现,标志着我国在生物医学成像领域迈出了重要一步。它不仅提升了我们对神经系统结构与功能的理解,也为疾病机制研究和新药开发提供了更精准的手段。未来,随着该技术的进一步推广和应用,或将推动更多基础科学的突破,并在临床医学中发挥更大作用。

相关成果于北京时间7月10日发表于国际学术期刊《细胞》(Cell),为深入理解周围神经调控网络及探索相关疾病机理提供了新的研究工具和视角。 这一研究成果的发布,标志着在神经科学领域又迈出了重要的一步。通过新工具的引入,研究人员能够更精准地解析神经系统的复杂功能,这不仅有助于基础研究的推进,也为未来相关疾病的诊断与治疗带来了更多可能性。该成果的出现,体现了科研人员在探索生命奥秘过程中的持续努力与创新精神。

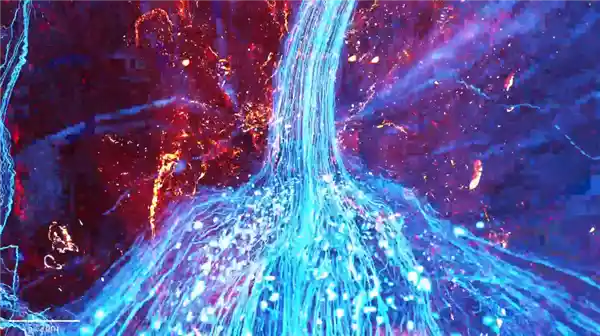

据了解,在生物体内,一张由亿万周围神经纤维编织成的精密“生命物联网”无处不在,承载着大脑与全身器官的双向通讯,调控运动、感觉以及内脏功能。这种复杂的神经系统网络,是生命活动得以正常进行的基础,体现了自然界的精妙设计。 从科学角度来看,这一系统不仅展现了生物体内部的高度协调性,也提示我们对人体机能的理解仍有待深入。随着科技的发展,对神经系统的研究将有助于揭示更多关于健康与疾病的关键信息,为医学进步提供新的方向。

然而,看清这张神经网络的全貌却极其困难——神经纤维的直径仅为发丝的几十分之一,它们在体内蜿蜒交织,遍布全身。 从科学角度来看,这种微观而复杂的结构令人惊叹。尽管我们对大脑和神经系统的研究不断深入,但要全面理解其运作机制仍面临巨大挑战。神经网络的复杂性不仅体现在其物理结构上,更在于其功能的动态变化与高度互联。这提醒我们,在探索生命奥秘的过程中,保持谦逊与敬畏是必要的。

长期以来,受限于成像速度与分辨率之间的矛盾,“如何同时‘看得清’单根神经纤维,又能‘看得全’全身神经网络的整体构架”,仍是神经科学领域长期未能突破的技术难题。 这一问题不仅制约了对神经系统结构和功能的深入理解,也影响了相关疾病的诊断与治疗研究。在当前技术条件下,高分辨率成像往往牺牲了扫描范围,而广域成像又难以捕捉到细微的神经结构变化。因此,如何实现高时空分辨率与大视野成像的统一,成为科研人员亟需解决的核心挑战。这一突破将为脑科学研究带来革命性进展,也为神经疾病的早期干预提供新的可能。

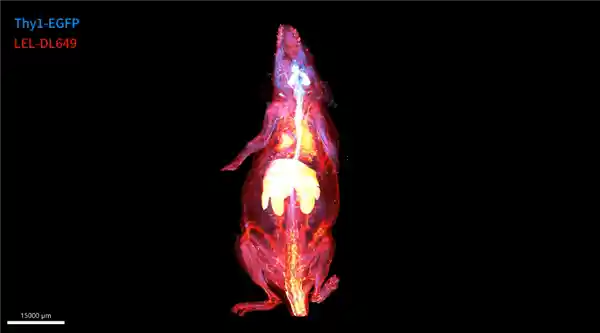

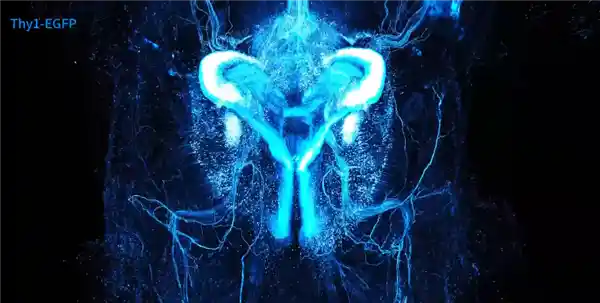

研究团队创新性开发了一套超高速小鼠全身亚细胞分辨率三维成像技术“blockface-VISoR”,如同为生命体构建一套“超级CT扫描仪”。

该技术仅用40小时即可完成成年小鼠全身的高精度成像,获取单通道约70TB的原始图像数据,相当于数千部高清电影的存储量。相比现有技术,其效率提升了数倍至数十倍,同时分辨率也从传统的组织细胞级提升至均一的亚细胞级,能够清晰捕捉直径仅为数微米的单根神经纤维。 这项技术的突破不仅大幅提升了生物成像的速度和精度,也为神经科学、发育生物学等领域的研究提供了更强大的工具。更高的分辨率意味着科学家可以观察到更细微的结构变化,从而更深入地理解生命过程中的复杂机制。随着这类技术的不断进步,未来在医学诊断和治疗策略制定方面或将带来革命性的变化。

基于相关技术,研究人员首次发现了胸段脊神经元具有跨多节段的投射特征,以及迷走神经复杂的路径结构等全新的解剖学特点。

我们不再依靠间接的证据,而是真正直接“看见”了全身神经网络如何精密连接,信号传导的“生命物联网”如何布局。 这一突破性发现标志着神经科学研究迈入了一个全新的阶段。通过先进的成像技术和数据分析手段,科学家们首次实现了对神经系统整体结构与功能的可视化观察,为理解大脑与身体之间的复杂交互提供了前所未有的视角。这种“生命物联网”的构建,不仅揭示了神经信号传递的精妙机制,也为未来治疗神经疾病、开发脑机接口等应用打开了新的大门。这一进展不仅是科学上的飞跃,更可能在医学、人工智能等领域引发深远影响。

毕国强教授指出,这项突破性技术在神经生物学、发育生物学、解剖学以及生物医学等多个领域具有重要意义,有望解决许多长期未解的基础性问题。该技术不仅能够推动生物医学研究的深入发展,还能帮助更清晰地理解疾病的机制,为未来精准神经调控疗法的研发提供坚实的结构支撑。 我认为,这一技术的出现标志着生命科学领域又迈出了关键一步。它不仅为科学家提供了全新的研究工具,也为临床治疗带来了新的可能性。随着对大脑结构和功能理解的不断加深,相关研究成果将更广泛地应用于疾病诊断与治疗,具有深远的社会价值和科学意义。

例如,通过全面且精准地识别神经退行性疾病,如阿尔茨海默症的早期结构变化,有助于深入理解疾病的致病机制;同时,利用可视化手段评估药物,包括基因编辑疗法,在全身各组织和器官中的作用效果,将有效推动药物研发的进程。这一技术路径不仅提升了疾病研究的深度与广度,也为未来精准医疗提供了强有力的支持。在当前医学科技快速发展的背景下,此类研究的突破无疑为患者带来了新的希望。

据介绍,该团队将持续发布研究成果的图像数据集,推动资源在全球范围内的共享,以促进生物医药领域的交叉合作。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.008138秒