服药喝水也有讲究?这些误区可能正在伤害你!

人难免会生病吃药,许多患者甚至需要每天按时服药来控制病情。

通常在服用口服药物时,医生或药剂师都会提醒患者用温水送服,许多药品的说明书上也明确建议使用水来服用药物。

但具体到喝药的真实场景,如果身边没有白开水,可否用茶水代替服药呢?今天来详细聊聊。 在日常生活中,很多人可能遇到过这样的情况:急需服药却找不到白开水。这时,有人会考虑用茶水来代替。然而,这种做法是否安全、科学,值得深入探讨。从医学角度来看,茶水中含有多种成分,如鞣酸、咖啡因等,这些物质可能会影响药物的吸收或与药物发生反应,从而降低药效甚至带来副作用。因此,在大多数情况下,医生和药师都会建议尽量使用白开水送服药物,以确保药物能够被身体有效吸收。 2025年7月10日,随着人们对健康意识的提升,越来越多的人开始关注服药方式的科学性。虽然在某些特殊情况下,如紧急时刻,茶水可能成为一种临时替代方案,但从长远来看,仍应优先选择白开水。这一问题不仅关乎个人健康,也反映出公众对医疗知识的了解仍有待加强。

不建议用茶水送服药物!!!

这是因为:茶水中的某些成分,可能对药物的使用产生一定的潜在影响。

茶叶中含有丰富的鞣酸,也被称为单宁,它是一种复杂的多酚类物质,具备抗氧化的功效;同时,鞣酸还能够与金属离子、蛋白质以及生物碱产生较强的结合能力。

许多药物中都含有较多的金属离子,例如用于补铁、补锌、补钙等的各类营养补充剂,以及像硫酸镁铝这样的抗胃酸药物。《中国药典临床用药须知》中提到,铁离子与茶水中的鞣酸容易结合,生成不溶于水的鞣酸铁沉淀,从而严重影响药物在肠道中的吸收,降低补铁制剂的疗效,进而影响对缺铁性贫血的治疗效果。

同样的,我们之前提到的这些含有金属离子的药物,其中的金属离子也可能会与鞣酸发生反应,从而对药物的效果产生潜在影响,需要特别引起重视。

还有一些药物本身就是蛋白质或生物碱类,比如胃蛋白酶合剂、胰酶等多酶片,以及麻黄碱、阿托品等药物,它们的有效成分是具有生物活性的蛋白质。而茶叶中的鞣酸会使这些活性物质变性失活,无法被机体吸收,从而导致药物失效。

茶水中除了含有鞣酸外,还含有咖啡因。咖啡因能够起到提神的作用,有助于刺激中枢神经系统,但其与某些药物之间的相互作用,仍需引起重视。 在我看来,虽然咖啡因在日常生活中被广泛饮用,尤其在茶和咖啡中常见,但人们对其潜在影响的认知仍需加强。特别是在服用药物时,了解咖啡因可能带来的影响尤为重要,以避免不必要的健康风险。因此,在享受茶饮带来的愉悦感的同时,也应保持一定的警惕性,合理安排饮用时间和剂量。

如果用茶水送服同样具有中枢神经兴奋作用的药物,比如氨茶碱等抗哮喘药物,茶水中的咖啡因与此类药物会产生“协同”作用,加大心悸、失眠、头痛、恶心等不良反应的发生风险。

美国食品药品监督管理局(FDA)曾明确警示,服用茶碱类药物的患者应限制咖啡因的摄入。这一提醒对于正在使用相关药物的人群具有重要的健康指导意义。茶碱类药物常用于治疗哮喘和慢性阻塞性肺病,而咖啡因可能会影响药物的代谢,增加副作用的风险。因此,患者在用药期间应注意饮食,避免过量摄入含咖啡因的饮料或食物,以确保治疗效果并降低潜在风险。合理控制咖啡因的摄入,不仅是对自身健康的负责,也是对医疗建议的尊重。

此外,对于一些对咖啡因敏感的人群,咖啡因可能直接促进胃酸的分泌。如果此时用茶水送服的是对胃肠道有刺激作用的药物,例如阿司匹林、布洛芬等非甾体抗炎药,同样会带来叠加的不良影响,可能引发胃痛、胃部灼热等不适症状,甚至提高胃出血的风险。

面对风险,如何选择?

看到这里,有些朋友可能会疑惑:用茶水送服药物真的有那么大的风险吗?怎么从来没见过有人因为吃药喝茶而被送进医院呢?

这是一个值得深思的问题!能够提出这个问题的人,一定具备探索和质疑的精神。我们通过一个实验来解答这个问题。 在我看来,提出问题本身就是一种重要的思考方式,它反映了人们对事物的好奇心和求知欲。在信息纷繁复杂的时代,保持这种探究精神尤为重要。通过实验来验证问题,不仅有助于获得更准确的答案,也能培养理性思维和科学态度。这样的过程,既是对知识的追求,也是对自我认知的提升。

中央电视台科教频道曾播出过一档节目,其中进行过一个有趣的实验。该实验通过直观的方式展示了科学原理的应用,引发了观众的广泛兴趣和思考。这类节目不仅丰富了大众的科学知识,也提升了公众对科学探索的关注与热情。科学传播的重要性不言而喻,而像这样的节目正是推动科学普及的重要力量。

左边杯子里是白开水,右边杯子里是茶水,他们将琥珀酸亚铁片研碎,分别放进两个杯子,结果茶水那边发生了反应,茶水的颜色变得浑浊。显而易见,茶水送服药物必然会影响药效。

图源:央视科教频道

有些朋友可能仍觉得,我们吃药时并不是把药片咬碎了直接吞下去,这样的实验设计与实际服药情况存在差距,因此对结果不够满意。 在我看来,虽然实验方法与日常服药方式有所不同,但这类研究依然具有参考价值。它可以帮助我们更直观地理解药物在体内的释放过程,尤其是在不同条件下药物的溶解和吸收情况。当然,未来的研究如果能更贴近真实服用场景,比如模拟正常吞咽过程或考虑胃酸环境的影响,将更有助于提升实验的现实意义和应用价值。

这种观点没有问题,这个实验只是一个科普展示,不算严格。不过,如果想研究用茶水送服药物可能带来的风险,从技术上来说其实并不困难。

比如我们可以设计一个简单但又足够有说服力的对照实验,征集一些需要长期服药的志愿者,其中一部分人用茶服药(最好包括各个年龄段,需用药的种类有代表性),另一部分人则使用白开水正常服药,观察一段时间,再评估两群人体内的药物相关指标以及健康情况,这样就能了解茶水对人体健康的影响了。

但问题是,科学上不可能会有这样的研究……为什么这么说呢? 这一说法源于对科学研究方法和伦理原则的基本认知。任何科学研究所依赖的都是可重复的实验、严谨的数据分析以及符合逻辑的推论,而如果某项研究缺乏这些基本要素,就很难被学术界认可。此外,科学研究必须遵循伦理规范,确保研究过程不会对参与者或环境造成伤害。因此,当某些声称具有突破性或颠覆性的研究出现时,若其内容明显违背已知科学原理或缺乏可靠证据,便会引发质疑。这种质疑并非出于偏见,而是基于对科学本质的理解与尊重。

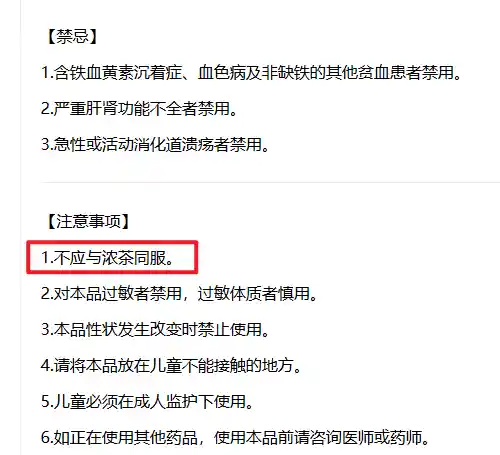

首先,这种研究需要耗费大量金钱和时间,因此研究方向的选择显得尤为重要。目前已有大量研究证实,茶水中的成分会与某些药物发生反应,影响其吸收率和药效,例如许多药物的说明书上明确指出不应与浓茶同服。在已经明确“茶水影响药效的机理”的前提下,再在人体上进行类似实验,实际上难以提供具有实际价值的新知识。 从现实角度来看,这类研究的重复性意义有限,资源投入与产出不成正比。在科学探索中,应更注重那些尚未被充分理解、具有突破潜力的领域。对于已知机制的问题,应当更多地通过理论分析和已有数据进行推演,而非重复临床试验。这不仅有助于提高科研效率,也能让有限的资源用在更具创新性和应用价值的研究上。

图源:某铁口服液说明书

经过大量工作,最后得到的结果无非就是三种情况:

一是证明了茶水送服药物确实影响药效和健康;

二是尚不能完全排除用茶水送服药物可能对药效及身体健康产生的影响,两者之间存在复杂的相互作用,仍需进一步深入研究。

三是证明用茶水送服药物,完全不会影响药效和身体健康(但这一说法与目前现有的化学反应研究和动物实验结果相矛盾)。

这样的研究结果,对广大患者来说意味着新的希望和更多的治疗选择。如果该研究确实证实了某种疗法的有效性,那么它可能为那些传统治疗效果不佳的患者提供重要的替代方案。从资源投入的角度来看,若研究成果具备实际应用价值,并能真正改善患者的生存质量或延长寿命,那么这种投入就是值得的。当然,最终是否“值得”,还需结合长期疗效、成本效益以及社会整体医疗资源的合理分配来综合评估。

此外,既然已经明确茶水对某些药物可能产生不良影响,用茶水服药存在潜在风险,那么在这种情况下,继续进行人体实验已无必要,不仅难以获得有建设性的研究成果,从伦理角度来看,这类实验也很难通过相关审查。 我认为,科学探索固然重要,但必须建立在对参与者安全和权益的充分保障之上。在已有足够证据表明存在风险的情况下,不应再以“研究”之名进行可能带来伤害的实验。这不仅是对科学精神的尊重,更是对生命价值的维护。

正由于上述原因,目前对于“用茶水送服药物”对药效的影响,主要只能通过化学角度的分析以及一些动物实验研究来探讨。

科学用药,从白开水开始

前面讲了很多,其实核心还是想提醒大家,每个人都是自己健康的第一责任人。在面对这类可能存在风险的情况时,大家可以分两步来判断。

第一,了解了相关的知识(比如茶叶和药物的反应以及潜在风险),对“用茶水送服药物的风险”有一个基本的认识;

第二,如果不小心拿茶水服药,可能面临哪些风险?而如果特意起身倒杯白开水送服药物,又需要付出怎样的代价?哪种方式更为合适?

再次,我们再次真诚建议:请选择白开水(瓶装饮用水也没问题)送服药物,这是安全送服药物的“最佳”选择。白开水成分单纯,不会与药物发生不良的化学反应,也不会对消化道的酸碱环境造成影响和破坏,能确保药物的安全吸收和药效的稳定发挥。

服用药物时建议饮用200毫升的水。足够的水量有助于药物顺畅通过食道,防止其黏附在食道壁上引发灼伤的风险;同时,也能促进药物在胃内快速分解和溶解,加速吸收过程,使其更迅速地发挥作用。

对于送服某些特殊药物的水量,注意结合药品说明书提示适度增加或减少。比如对于某些对肾脏有潜在损伤的药物(如磺胺类),或者促进肾脏尿酸排泄的药物(如苯溴马隆),服药过程中和服药后多喝水,还能促进药物排泄,预防结晶堵塞肾小管。

如果有条件,水温控制在30~40℃最为理想。水温过高可能破坏某些药物(如活菌制剂、维生素C、酶类)的活性成分,同时还有可能使胶囊剂的胶囊壳被热水溶化,导致药物黏附在食道上,增加对食道的刺激风险;而水温过低则不利于药物的溶解,还可能对胃肠道产生一定的刺激。 从实际用药的角度来看,合理控制服药用水的温度,不仅是对药物效果的保障,也是对身体健康的负责。很多人在服用药物时往往忽视这一点,认为水温无关紧要,但实际上,细微的温度变化可能直接影响到药物的吸收与安全性。因此,在日常生活中,应更加重视这一细节,尤其是在服用特定类型药物时,更需遵循科学指导,以确保疗效和安全。

看到这里,想必大家已经了解,如果没有特别说明,服药时最好使用白开水。那么问题又来了,服药后需要隔多久才能喝茶、咖啡或牛奶呢?

为保险起见,建议在服用药物时,应与饮用相关饮品至少间隔2到3小时。这个时间通常足以让药物在胃肠道完成吸收过程,从而减少饮品对药物效果的干扰。需要注意的是,西柚汁不在这一规则范围内,它可能会长期影响某些药物的代谢,增加不良反应的风险。

用茶水或其他饮料送服药物,看似省事便捷,实则可能影响药效,甚至增加药物的不良反应风险。因此,药师们普遍建议,为了保障用药安全,在服用口服药物时,应尽量选择白开水,尤其是温水,以降低因送服介质引发药物相互作用的可能性,确保治疗效果。

策划制作

作者丨李津,副主任药师,中国科普作家协会医学专业委员会青年学组副组长

审稿丨刘子琦 哈尔滨医科大学附属第一医院主任药师

策划丨丁崝

责编丨丁崝

审校丨徐来、林林

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.009243秒