开创新纪元!我国制氢技术突破,实现1000小时连续运行

2月18日,据媒体报道,中国科学院大学与北京大学的联合科研团队成功开发了一种具有超长寿命和高效率的新型制氢技术。这一突破性的进展不仅展示了我国在清洁能源领域的创新能力,还为未来可持续能源的发展提供了新的可能。随着全球对减少碳排放和寻找替代能源的需求日益增长,这项新技术无疑将成为推动绿色能源转型的关键力量。希望科研人员能够继续深入研究,进一步提高这种技术的实用性和经济性,使其早日实现商业化应用,造福社会。

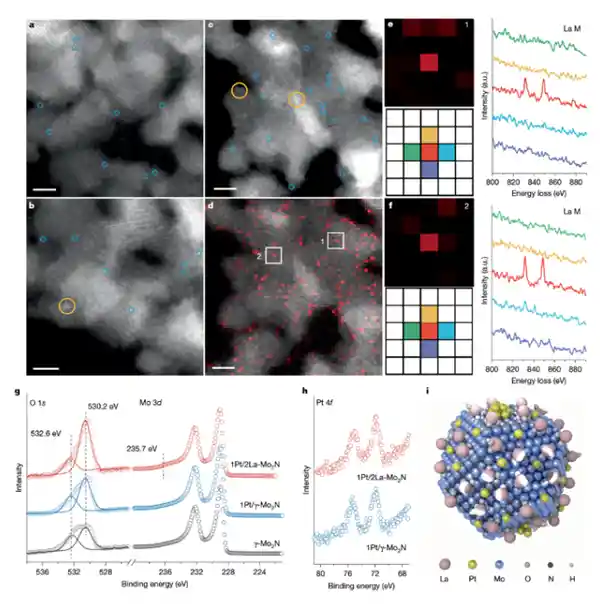

该技术通过在铂基催化剂表面添加特殊的保护层,使得催化剂在制氢反应中可以持续运行超过1000小时。这一进展使得低成本的大规模制氢变得可行。

在这项研究中,科研人员成功地开发出一种新技术,旨在解决催化剂稳定性的问题。他们通过在铂基催化剂表面构建一层稀土氧化物纳米覆盖层,从而形成纳米级的“保护盾”。这种创新方法不仅增强了催化剂的稳定性和耐久性,还可能显著提高其在工业应用中的效率和寿命。 这一突破性的进展无疑为催化科学领域带来了新的希望,特别是在环境保护和能源转换等关键领域的应用上。未来的研究可能会进一步探索不同种类的稀土元素和覆盖层厚度对催化剂性能的影响,以期达到更优化的效果。

该结构能够有针对性地覆盖载体表面的多余位点,从而精确保护关键催化剂界面。实验结果表明,在甲醇-水重整制氢反应过程中,这一新型催化剂持续稳定运行超过了1000小时。

更为惊人的是,该催化剂表现出极高的活性,达到了超过1500万的催化转换数。

该研究在催化科学领域取得了重大进展,成功解决了稳定性难题。首次在不牺牲催化剂活性的情况下,实现了高稳定性的界面催化剂设计,为贵金属催化剂的低成本、高稳定性应用开辟了新路径。预计未来在绿色能源和氢燃料电池等行业将发挥关键作用。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.007547秒