开创高科技未来:中国科学家研发高精度传感材料

中国科学院新疆理化技术研究所的科研团队近期取得了一项重要突破,他们成功研发出一种具有特殊结构和卓越性能的新型热敏陶瓷材料。这一研究成果已在国际知名期刊《微尺度》上发表。 这种新材料不仅拓宽了热敏陶瓷的应用领域,还为相关领域的科技进步提供了新的可能性。特别是在当前科技迅速发展的背景下,新材料的研发显得尤为重要。它不仅可以推动高科技产业的发展,还能促进更多创新应用的实现,如智能传感器和高效能量转换装置等。此外,这一成果也展示了我国科研人员在前沿科技领域的创新能力,对于增强国家科技竞争力具有重要意义。

传统高温敏感材料在极端温度条件下常会出现性能不稳定的状况,而新型高熵材料凭借其多元素晶格占据所形成的熵稳定效应,在热稳定性和化学稳定性以及协同强化机制上表现突出。

然而,由于这些材料的强晶格无序性,导致载流子迁移率骤降,从而引发电子散射加剧和电输运性能下降的问题。因此,开发兼具晶格稳定性和载流子传输效率的新型热敏材料体系成为突破宽温域高精度传感技术的关键。 在当前的技术背景下,开发具有高度稳定性和高效载流子传输的新型热敏材料显得尤为重要。这不仅需要深入理解材料内部结构与电子行为之间的复杂关系,还需要跨学科的合作与创新。只有这样,我们才能有效解决因晶格无序引起的载流子迁移率降低问题,进而推动高精度传感技术的发展。未来的研究方向应更多地关注如何通过材料设计和工艺优化来实现这一目标。

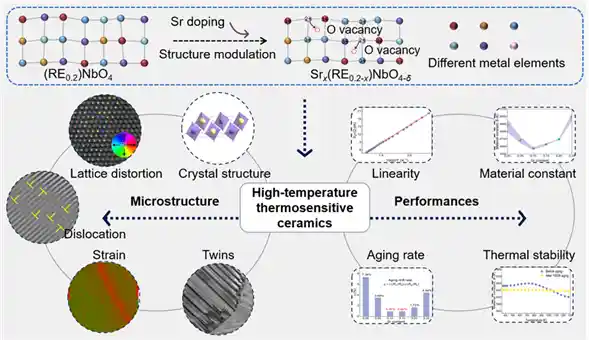

研究人员利用熵工程协同异价取代策略,通过在A位引入多元稀土离子引起的熵稳定效应,与Sr2异价掺杂的协同作用,显著提高了氧空位浓度,从而优化了材料的电子传输特性和晶格稳定性。 这项研究不仅展示了熵工程在材料科学中的巨大潜力,而且为开发新型高性能材料提供了新的思路。通过精确调控材料内部的微观结构,研究者们成功地实现了材料性能的大幅提升。这种创新方法不仅有望推动相关领域的技术进步,也为未来的科学研究开辟了新的方向。

研究表明,这种新型材料能够形成稳定的孪晶畴、晶格畸变及动态重构等特性,显著提升了温度-电阻响应的线性度和高温下的服役稳定性。该材料适用的温度范围从223℃至1423℃(即零下50℃至1150℃)。此外,它还具备极佳的热稳定性,在1000小时的老化测试中,电阻漂移率低于1%。同时,它的电阻温度系数达到0.223%/K。

鉴于这些特性,这种创新的热敏陶瓷材料特别适用于航空航天发动机健康监测以及新能源汽车高温防护系统等严苛高温环境领域。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.009124秒