深海奇遇记:中国科学家 inspired by 蝙蝠鱼打造海洋探索新利器

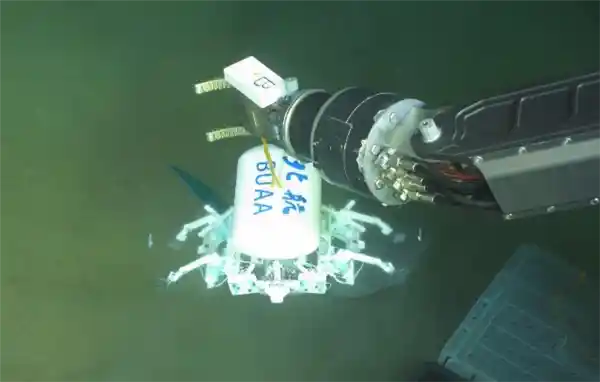

近日传来消息,由北京航空航天大学机械工程及自动化学院研究团队携手中国科学院深海科学与工程研究所、浙江大学历经六年合作研发的软体机器人,在马里亚纳海沟这一全球最深海域实现了自由游动的壮举。这不仅标志着我国在深海探索技术上的又一重要突破,也展示了跨学科协作的巨大潜力。 这项成果令人振奋,它证明了软体机器人技术在极端环境中的应用前景。从科研角度看,这种能够适应高压、低温等复杂条件的设备为未来更多深海任务提供了可能。同时,这也反映了我国在前沿科技领域的持续投入与创新能力,尤其是在面对全球性挑战时,多机构协同攻关的重要性愈发凸显。 展望未来,希望这样的创新成果能进一步推动深海资源开发、环境保护以及基础科学研究的发展,同时也期待更多类似的合作项目涌现出来,共同助力国家科技实力的提升。

这项开创性成果表明我国在深海机器人技术方面实现重要突破,为深海探测带来了全新的机遇。

此前,能够抵达马里亚纳海沟的深海探测设备往往以数吨重的大型刚性潜航器为主,但这次研发的软体机器人不仅体型小巧,身长不足50厘米,重量也仅为1500克,却成功完成了这项曾被认为是小型机器人无法企及的挑战。这无疑是对传统深海探索方式的一次颠覆性突破。 从这次创新成果来看,科技的进步正在打破我们对复杂任务必须依赖庞大设备的传统认知。软体机器人的成功表明,在设计上更加灵活、轻便的设备同样可以胜任极端环境下的工作。这种技术路径的开辟,不仅拓宽了未来深海探索的可能性,也为其他领域的小型化、智能化装备提供了新的思路。或许在未来,更多轻量级、高效能的智能设备会成为解决复杂问题的关键力量。

在深海高压环境中,传统柔性驱动器因材料模量的提升往往伴随驱动幅值和速度的显著下降,这无疑会极大制约深海机器人的工作效率与稳定性。然而,近期一支科研团队另辟蹊径,开发了一种全新的深海驱动装置。该装置巧妙运用双稳态手性超材料的独特性质,在两种稳定状态间切换时展现出惊人的快速突跳现象,从而实现了高效的驱动效果。这种创新技术不仅为深海探索提供了新的解决方案,也为其他极端环境下的机器人应用打开了新思路。 我的观点是,这一研究成果标志着我们在解决复杂环境下的技术难题上迈出了重要一步。通过引入新型材料和结构设计,科学家们成功克服了传统方法中的局限性,为未来的深海作业奠定了坚实的技术基础。同时,这也提醒我们,在面对挑战时,打破常规思维、勇于尝试新材料和技术手段至关重要。未来,随着更多类似突破的出现,人类对未知领域的探索能力必将得到进一步提升。

这款装置以创新的方式将深海高压环境转化为推动软体机器人性能提升的动力来源,彻底解决了传统柔性驱动器在深海作业时因压力导致性能下降的行业难题。 这一突破性进展不仅为深海探索提供了新的技术路径,还重新定义了软体机器人在极端环境下的应用潜力。通过巧妙利用外界条件,科研团队展现了科学思维的灵活性与前瞻性。未来,这种技术或许能够广泛应用于深海资源开发、海洋科学研究以及国防建设等领域,为人类拓展海洋边界注入强劲动力。同时,这也提醒我们,在面对技术瓶颈时,转换视角往往能带来意想不到的创新成果。

研究团队借助形状记忆合金的形状记忆特性,通过周期性电流加热的方式,让一对形状记忆合金弹簧轮流收缩,从而推动手性超材料单元在双稳态之间快速切换,最终实现了驱动器的高效循环摆动。

目前,这支团队正在努力融合人工智能与深海柔性机器人技术,以显著提高深海小型机器人的续航能力与运动效率,从而拓展深海探测与监测的覆盖范围。这一创新不仅有望突破传统深海设备的技术瓶颈,更可能为未来的海洋科学研究提供全新工具。 我对此持乐观态度。随着人工智能算法的不断优化以及柔性材料技术的进步,这类深海机器人将能够更好地适应复杂多变的海底环境。同时,这种结合也为解决全球气候变化、海洋生态变化等重大问题提供了新的可能性。希望未来能有更多资源投入到此类前沿科技项目中,让人类在探索未知领域时更加从容高效。

未来,这款小巧智能的深海机器人将为海洋资源开发、文物考古、环境观测等领域带来更高效、更灵活的技术支持。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.009159秒