超级鼠肆虐澳洲:传统灭鼠药告急,生态危机一触即发

一直以来,大家或许有所了解,灭鼠药使用时间一长,效果就会大打折扣,因为啮齿类动物会逐渐产生抗药性,但真正意识到它们的变异速度这么快时,还是让人感到惊讶。

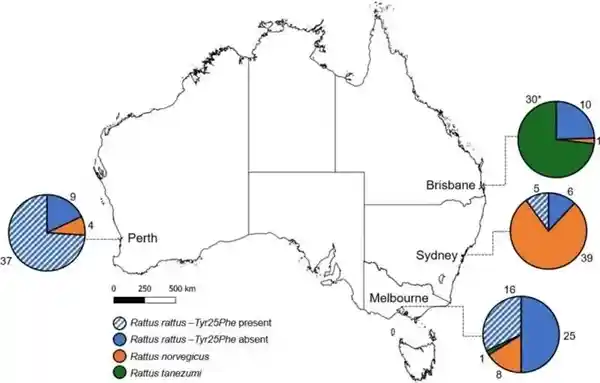

6月12日,近日,一项由澳大利亚科研团队发布的研究结果显示,在悉尼、墨尔本、布里斯班和珀斯等主要城市进行的抽样调查中发现,被抽查的黑家鼠中,超过半数个体对第二代抗凝血灭鼠药(SGAR)表现出抗药性。这一发现无疑敲响了警钟,提示我们当前的城市生态系统可能正面临新的挑战。 随着城市化进程加速,人类与野生动物之间的互动愈发频繁,而这些啮齿类动物的抗药性问题,不仅影响了传统灭鼠手段的效果,也可能进一步引发公共卫生隐患。一方面,抗药性的发展意味着现有的控制措施需要重新评估甚至调整;另一方面,这也反映了城市环境中生态平衡的复杂性以及人与自然共存关系的重要性。 我认为,解决此类问题的关键在于加强科学研究与政策制定的结合。首先,应鼓励更多针对城市害虫管理的深入研究,尤其是探索新型环保型解决方案;其次,政府部门需完善相关法规,规范农药使用,并加强对公众科学用药知识的普及。此外,还应重视跨学科合作,将生物学、环境科学和社会学等领域的知识整合起来,共同应对未来可能出现的新情况。 总之,这项研究再次提醒我们,保护生态环境并非孤立事件,而是关乎每一个人健康福祉的大事。希望社会各界能够携手努力,为构建更加和谐的人居环境贡献力量。

本次抽检的样本涵盖了2021年至2024年期间捕捉的192只啮齿动物,其中黑家鼠的数量为108只。

检测方法为:从老鼠尾巴上提取组织样本,进一步对老鼠的基因进行分析,以确定是否存在突变基因Tyr25Phe。

在过去的研究中,突变基因Tyr25Phe被认为和啮齿动物的凝血功能有关,如果老鼠有这个基因,就意味着它对第二代抗凝血灭鼠药产生了免疫力。

研究团队开展此次科研的目的,是为了深入了解基因突变的实际情况,没想到一调查却发现,结果令人震撼。

108只黑家鼠样本中,有53.7%存在Tyr25Phe基因突变,不同区域的突变情况差异很大,珀斯地区捕获的黑家鼠,超过 80%有突变基因,悉尼是45%,墨尔本是39%,布里斯班则是0。

这个结果让人很震惊,因为第二代抗凝血灭鼠药是使用很普遍的一种,属于慢性毒药,在业界有“超级华法林”的称号。

我曾科普过灭鼠药的历史演变,早期我们使用的大多是毒性较强、见效迅速的产品,例如金属磷化物。

这一类灭鼠药效果是很好,但用久了,老鼠就变聪明了,看同伴只吃了一次就死了,之后就不会再靠近这种食物。

而且这一类灭鼠药没有解毒剂,其他动物误食没有解决挽救。

于是,近年来,科研人员研发出一种慢性抗凝血灭鼠药,其中华法林作为第一代产品的代表,因其毒性相对较低且存在对应的解毒措施而备受关注。这种药物的设计巧妙之处在于它需要多次摄入才会发挥作用,这使得老鼠不易对其投放的食物产生警觉心理,从而提高了诱杀的成功率。 从实际应用角度来看,这类灭鼠药无疑为城市和乡村的害鼠治理提供了一种安全有效的手段。尤其在家庭或农业环境中,使用此类产品既能避免因急性毒药引发的环境污染风险,也能减少对非目标生物的危害。然而,值得注意的是,尽管华法林等慢性抗凝血剂在技术上具备诸多优势,但其长期推广仍需谨慎评估潜在生态影响。毕竟,任何化学干预都可能带来连锁反应,如何平衡人类需求与自然生态之间的关系,始终是我们应当深思的问题。 总之,随着科学技术的进步,新型灭鼠工具的出现为我们解决传统难题提供了新思路,但在享受便利的同时,也应保持足够的警惕性和科学态度,确保这些工具能够真正造福社会而不造成额外负担。

第一代灭鼠剂使用时间一长,老鼠逐渐产生了抗药性,这促使科学家们开始研发第二代产品。在我看来,这一过程反映了人类与自然界的持续博弈。随着科技的进步,我们能够快速应对自然界中出现的新问题,但同时也需要警惕可能带来的新风险。例如,新型灭鼠剂虽然有效,但在环境中的残留和对非目标生物的影响仍需深入研究。科学的发展应当以长远的眼光平衡效率与安全,确保人类福祉的同时,也能保护生态系统的健康与稳定。

近年来,“超级华法林”的出现引发了广泛关注。这种二代产品相较于第一代,其显著优势在于更强的毒性,只需一次摄入即可使老鼠毙命。更值得一提的是,对于那些对一代华法林已经产生免疫力的老鼠,二代依然能够发挥效力,因此被赋予了“超级华法林”这一称号。 从科学角度来看,这种新型产品的问世无疑是对传统灭鼠手段的一次重要突破。它不仅提高了杀灭效率,还解决了因耐药性导致的老鼠难以控制的问题。然而,在欣喜之余,我们也需要冷静思考其潜在的风险。毕竟,任何化学物质的大规模使用都可能带来环境影响或非目标生物受害的情况。因此,在推广这类技术时,必须严格评估其生态安全性和长期效应,确保既能有效解决问题,又不会对生态系统造成长期破坏。 总之,“超级华法林”作为一种创新工具,为人类与害虫之间的斗争提供了新的解决方案,但如何平衡技术创新与环境保护,仍是我们必须面对的重要课题。

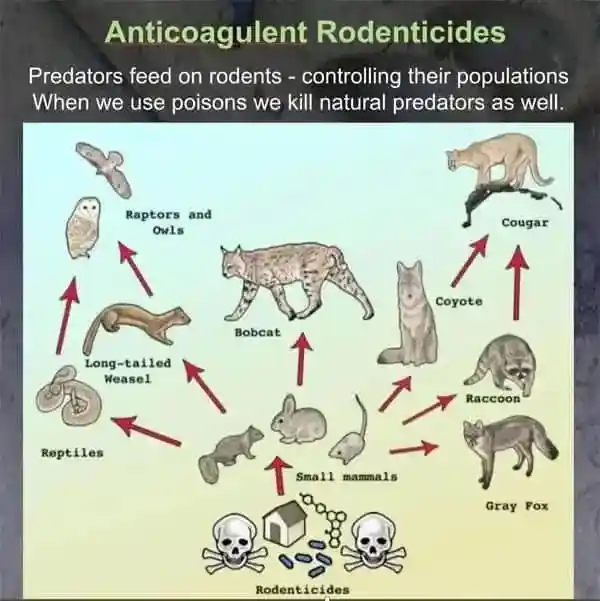

然而,这一方法存在一个缺陷,即其在老鼠体内的代谢速度较慢,残留时间较长,这使得它容易造成其他非目标动物误食后中毒死亡。而这些动物本身对这种灭鼠药并没有免疫力。

所以,澳洲黑家鼠对第二代抗凝血灭鼠药已产生抗性,这不仅仅是灭鼠药效果不佳的问题,更严重的是,毒素一旦进入食物链,可能对其他生物造成难以预测的危害。

举个例子:一只老鼠如果误食了含有灭鼠药的饵料,通常会面临两种结局:要么死亡,要么在长期生存中逐渐具备一定的抗药性。然而,无论最终结果如何,其体内大多会残留部分毒素。 这一现象反映了当前灭鼠方式的一些局限性。尽管现代科技已经大大提升了灭鼠效率,但从生态平衡的角度来看,这种单一的化学治理手段可能并非长久之计。一方面,过度依赖化学药物不仅会对目标物种造成威胁,还可能对其他非目标生物以及整个生态系统带来潜在风险;另一方面,随着抗药性的增强,未来可能需要更强效的毒物来达到同样的效果,这无疑加剧了环境负担。因此,如何在控制鼠患的同时兼顾生态环境的安全与可持续发展,值得我们深入思考。或许可以探索更多综合性的解决方案,比如加强生物防治或改进诱捕技术等。

如果不幸中毒身亡,情况或许会稍显乐观一些,毕竟自然界中有不少动物对已死亡的猎物敬而远之。从这个角度来看,使用灭鼠药似乎不会直接波及其他野生动物。然而,这种看似“安全”的方式背后仍隐藏着复杂的生态隐患。 我认为,尽管某些毒杀手段可能短期内避免了跨物种的连锁反应,但长期来看,这些化学物质一旦进入环境,便极有可能通过食物链积累,最终威胁到更广泛的生态系统。例如,鸟类或捕食者误食中毒的老鼠后也可能受到牵连,甚至导致种群数量锐减。因此,我们应当更加谨慎地评估人类活动对自然界的潜在影响,寻找更为人道且环保的解决方案来应对害虫问题,而不是仅仅关注眼前的利益得失。毕竟,保护生物多样性才是维护地球健康的根本之道。

但如果它是带毒“苟活”着,问题就大了,它自己本身就是一个“行走的带毒饵料”,以老鼠为食的动物就会被毒死。

近年来,科学家们多次研究发现,野生动物因误食灭鼠药而丧生的现象正逐年增加。其中,虽然有一部分动物是直接接触到这些化学药物导致中毒身亡,但绝大多数情况却是它们捕食了被毒杀的老鼠后间接受害。这种连锁反应不仅威胁到猎食者的生存安全,也对整个生态系统的平衡构成了潜在风险。我们必须重新审视当前广泛使用的灭鼠手段,寻找更加环保且可持续的方法来解决鼠患问题,避免对生态环境造成更大的伤害。

最无辜的还是那些并不以老鼠为食的野生动物,比如美洲豹和灰狼。它们由于食物链中的毒素累积而中毒,这些毒素其实来源于灭鼠药。

最后

好在科学家已经意识到第二代抗凝血灭鼠药的危害,美国部分州、加拿大和欧盟等多地区已经禁止使用了,澳洲还没有被限制,因此研究负责人呼吁当地民众:最好使用无毒灭鼠工具来替代灭鼠药。

提起老鼠变异现象,早在2014年,科学家便提出了“超级变异老鼠”的概念。

虽然我们不断对灭鼠药进行升级换代,但老鼠展现出的变异能力似乎没有极限。

它们的适应能力比我们强多了,吃着人类丢弃的快餐食物,体型越来越大。“纽约的60厘米巨鼠”、“英国剑桥的46厘米巨鼠”、“英国约克郡的56厘米巨鼠”……全球各地都有类似的巨鼠目击事件。

抗药性问题日益严重,导致体型硕大的超级变异老鼠不断涌现,它们似乎“刀枪不入”,这听起来确实令人担忧。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.019801秒