刷单返利骗局登顶电诈榜首,揭秘背后的巨额黑金利益链

据央视新闻报道,日前,公安部发布了现阶段常见的十大电信网络诈骗类型,一起来了解下具体情况。

具体如下:

1 刷单返利类诈骗

刷单返利是发案最高的诈骗类型,被称为“诈骗之王”。

分为前期引流、小额返利和实施诈骗三个环节。

诈骗分子常通过短信、社交软件以及短视频平台投放兼职广告,或者以“免费赠送礼品”“技能培训”等方式吸引人加入群聊。

最初阶段,诱使受害者进行点赞、关注等简单操作,并给予小额佣金以建立信任。

群内所谓的“托儿”发布高额收益的截图,引诱受害者下载虚假的App进行所谓的“进阶任务”。之后,他们以“任务未完成”或“账户冻结”等借口要求受害者持续转账,直到受害者意识到自己被骗。

2 虚假网络投资理财类诈骗

诈骗分子常常假扮成投资导师或者恋爱对象,利用虚假的盈利截图或“直播课程”获取受害人的信任,又或者以高额回报的理财产品为诱饵接近目标人群。

接着,诱使受害者代替操作虚假的投资账户,制作盈利的假截图,进一步引诱其开设账户并注入资金。

受害人前期小额提现成功,待大额投入后,诈骗分子再以“系统异常”“账户冻结”为由索要“解冻费”,最终卷款消失。

3 虚假购物、服务类诈骗

诈骗分子常常通过电商平台和社交群组发布极具诱惑力的低价商品、代购信息或“特殊服务”广告,比如代抢热门门票、提供论文代写等,从而吸引潜在受害者的注意。 这种现象的背后,折射出的是网络监管与用户防范意识之间的差距。一方面,一些不法分子利用了消费者贪图便宜的心理,另一方面也暴露了部分平台在审核机制上的漏洞。尽管近年来相关部门加大了打击力度,但此类诈骗行为依然屡禁不止,甚至花样翻新,令人防不胜防。 我认为,除了需要加强对网络环境的整治外,普通网民也需要提高警惕,避免被表面的低价诱惑所蒙蔽。同时,各大平台应进一步完善举报和处理机制,及时清理虚假信息,为用户提供一个更加安全可靠的网络空间。只有多方共同努力,才能有效遏制此类诈骗行为的发生。

之后诱导受害人通过非正规渠道私聊交易,以“省手续费”等理由要求私下转账。

收款后以“补缴税款”等名义持续实施诈骗,事后将受害人拉黑。

4 冒充电商物流客服类诈骗

诈骗分子利用快递包裹夹带的小卡片或二维码,诱使受害人添加虚假客服,或者谎称受害人意外开通“百万保障”服务,从而与之取得联系。之后,他们引导受害人下载不常见的聊天软件,并要求支付费用或配合相关操作。

最后以指导操作为名,诱导受害人开启屏幕共享,远程骗取资金。

5 贷款、征信类诈骗

近年来,一些不法分子利用人们急需资金的心理,通过假冒银行或网贷平台,发布诸如“无抵押、秒放款”的诱人广告,诱导受害者下载虚假贷款App或登录虚假网站。这种行为不仅严重扰乱了金融市场秩序,还给众多受害者带来了巨大的经济损失和个人信息泄露的风险。 这些虚假广告往往打着普惠金融的旗号,承诺快速便捷的服务,但实际上却是精心设计的骗局。一旦受害者上钩,不仅可能面临高额的手续费和利息,还可能被要求提供身份证信息、银行卡密码等敏感资料,最终导致财产损失和个人隐私被滥用。 我认为,相关部门应加强对网络贷款平台的监管力度,提高准入门槛,对违规操作进行严厉打击。同时,公众也需增强防范意识,避免轻信所谓的“低门槛、高额度”贷款广告,选择正规金融机构办理业务。只有多方共同努力,才能有效遏制此类诈骗行为的发生,保护消费者的合法权益。

以“修复征信”等为由要求缴纳“保证金”,再编造“操作失误”“流水不足”等理由继续索要费用。骗取钱财得手后以新借口继续诈骗或直接失联。

6 冒充领导、熟人类诈骗

近年来,一种常见的诈骗手段逐渐增多:犯罪分子通过盗取他人社交账号的头像和信息,伪装成领导、老师或者熟人,进而添加受害者为好友或是潜入群聊,逐步骗取信任。这种诈骗手法看似简单,却屡试不爽,其背后反映出的是人们对网络信息安全的忽视以及对虚拟社交关系缺乏足够的警惕性。 从表面上看,诈骗者利用了人们对于权威身份的敬畏心理和对熟人关系的信任感,但深层次的问题在于,我们是否真正了解自己在互联网上的每一步行为可能带来的风险。社交平台上的个人信息泄露早已不是新鲜话题,而许多人仍习惯于随意公开自己的生活细节,这无疑为不法分子提供了可乘之机。 因此,我认为除了加强技术防护措施外,公众也应提高自我保护意识。比如,在接到陌生人的请求时,务必核实对方的真实身份;同时,避免在社交媒体上过度暴露个人隐私。只有当每个人都意识到网络安全的重要性,并采取实际行动加以防范时,才能有效减少此类事件的发生频率。毕竟,预防胜于补救,面对日益复杂的网络环境,主动出击才是最明智的选择。

然后模仿被冒充者语气嘘寒问暖或发出指令,骗取受害人信任。

最后再以各种理由要求受害人转账。

7 冒充公检法类诈骗

诈骗分子常常利用非法获取的个人信息,冒充公检法工作人员与受害者取得联系,通过威胁恐吓的方式实施诈骗。他们谎称受害者涉及重大刑事案件,并伪造通缉令等法律文件,诱导受害者配合所谓的“调查”,同时要求严格保密。这种行为不仅严重扰乱了社会秩序,也给受害者的心理和生活带来了巨大压力。 我认为,此类诈骗手段之所以屡屡得逞,一方面是因为不法分子善于抓住人们的恐惧心理,另一方面则反映出部分公众对法律程序缺乏足够了解。因此,加强法治宣传教育显得尤为重要。同时,相关部门应进一步完善个人信息保护机制,严厉打击此类违法行为,以减少类似案件的发生。此外,媒体也应发挥舆论监督作用,帮助公众提高警惕性,共同构建更加安全的社会环境。

再诱导受害人切断与外界联系,转账至“安全账户”或缴纳“取保候审金”。

8 婚恋交友类诈骗

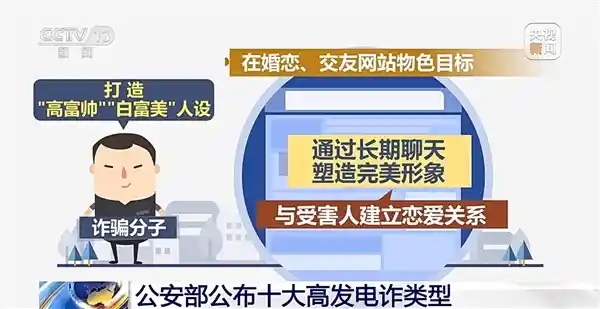

诈骗分子打造“高富帅”“白富美”人设,在婚恋、交友网站物色目标。

通过长时间的交流互动,逐步构建起令人信赖的形象,并与受害者发展为恋爱关系,这种行为往往隐藏着不为人知的深层动机。在我看来,这种手段不仅违背了正常的交往原则,更可能涉及心理操控,对受害者的身心健康造成严重伤害。现代社会中,网络交友日益普遍,但我们也应提高警惕,避免被表面现象所迷惑,同时呼吁相关部门加强对这类行为的监管,保护好每一个社会成员的安全与权益。

一些不法分子常以遭遇突发变故、急需资金周转为借口,诱骗他人慷慨解囊,直至受害者意识到受骗或无力继续支持。这种行为不仅利用了人们的善良与同情心,更严重扰乱了社会秩序。在面对此类情况时,我们既要保持警惕,避免盲目施助导致财产损失,也要呼吁相关部门加强监管,完善相关法律法规,让这些钻法律空子的行为无处遁形。同时,提升公众的防骗意识同样重要,只有全社会共同努力,才能有效遏制此类诈骗行为的发生。

9 网络游戏虚假交易类诈骗

诈骗分子常常利用人们贪图便宜的心理,在网络平台上发布低价出售游戏账号、虚拟道具或点卡的广告,诱使受害人上当受骗。 这种现象屡见不鲜,反映出部分诈骗分子利用了消费者追求性价比的心理特点。在虚拟商品交易日益频繁的今天,这样的骗局不仅给受害者带来经济损失,还对网络环境造成了负面影响。因此,公众在面对低价诱惑时需提高警惕,切勿轻信来路不明的信息。同时,平台方也应加强监管力度,通过技术手段及时识别并屏蔽此类虚假信息,共同维护健康的网络交易秩序。

随后诱导受害人脱离正规平台,私下交易。

近期,一些不法分子利用社交平台或电话,冒充官方机构或客服人员,以“解冻费”“注册费”等名义诱骗受害者转账。一旦得手,他们便迅速拉黑受害人,消失得无影无踪。这种诈骗手段看似简单,却屡屡得逞,背后反映出部分人群对网络陷阱缺乏足够的警惕性。 此类骗局之所以猖獗,一方面是因为犯罪分子善于伪装身份,制造信任感;另一方面,也暴露出我们在网络安全教育上的不足。很多人在面对突如其来的“紧急情况”时,往往容易慌乱失措,进而掉入圈套。因此,我们亟需加强公众的风险意识教育,特别是在涉及金钱交易时,务必核实对方身份,避免轻信陌生人的要求。 同时,相关部门应加大对电信网络诈骗的打击力度,通过技术手段追踪并惩治犯罪分子,为群众营造更加安全的网络环境。只有多方合力,才能有效遏制此类违法行为的发生,保护好每个人的财产安全。

10 机票退改签类诈骗

诈骗分子假扮航空公司客服人员,通过准确提供受害人的航班信息来取得其信任。

接着虚构航班延误或取消的情况,声称会提供赔偿,并诱使他人下载特定软件或访问虚假网站。

近期发生的多起电信诈骗案件中,犯罪分子往往利用屏幕共享等技术手段,悄无声息地窃取受害者的资金,或者通过精心设计的话术诱使受害者主动转账。这种作案手法隐蔽且高效,给个人财产安全带来了严重威胁。 在我看来,这类案件的频发不仅暴露了部分民众在防范意识上的不足,也反映出当前网络安全教育仍需进一步加强。一方面,公众应提高警惕,避免随意下载不明来源的应用程序,同时定期检查手机权限设置;另一方面,相关部门应当加大打击力度,并通过社区讲座、线上课程等形式普及防骗知识,让每个人都具备识别骗局的能力。只有全社会共同努力,才能有效遏制此类犯罪行为的发生。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.015407秒