夏日警惕:最脏水果竟是它,真的一口毒瘤?

随着炎炎夏日的来临,街头巷尾的现切水果摊位也变得格外受欢迎。商家为了给顾客提供便利,不仅将水果精心削皮、切成小块,还贴心地装入便携的小盒子里,让人随时随地都能享受新鲜美味。这种既方便又实惠的选择,无疑成了许多人的夏日首选,既经济又可口。

然而,许多人没有注意到,这些看起来诱人的街边水果切片,实际上可能变成“拉肚子”的导火索。

安全风险一:霉变水果滥竽充数

水果一旦出现腐烂,直接扔掉确实可惜,但继续售卖又可能引发食品安全问题。一些商家可能会动起“歪脑筋”,将坏掉的部分切除,仅保留看似完好的部分制成果切出售,这种情况下消费者往往难以察觉。

变质的水果通常会出现两种状况,一种是由于冻伤或者受到碰撞而造成的局部组织损伤,这种情况是可以将受损部分切除后继续食用的,但需要注意尽快吃完,因为放置时间过长可能会导致细菌滋生。

另一种情况是由于水果储存不当导致腐烂,尽管看上去只是部分受损,但实际上整个水果很可能已被细菌或毒素污染。即使切除了变质的部分,也不建议继续食用这样的水果。

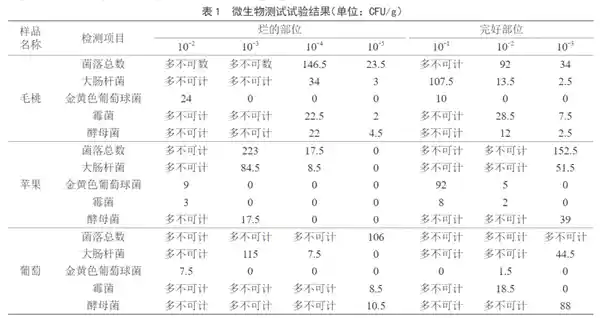

某机构在市场上收集了一些部分腐烂的水果样本,计划对这些样本进行微生物和真菌毒素的检测分析,涉及的水果种类包括常见的毛桃、苹果和葡萄等。

结果发现,水果一旦出现局部腐烂或发霉的情况,其整体的微生物污染水平通常会显著升高,可能含有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及霉菌等多种致病微生物。许多看似只是轻微受损的水果,即使外表看似完好的部分,其菌落总数也可能超过安全标准,污染情况不容小觑,只是这些有害菌群难以被肉眼察觉。

图:参考文献[1]

近日,有关腐烂苹果中展青霉素的研究引起了广泛关注。研究表明,苹果腐烂的程度与其内部展青霉素的浓度密切相关,腐烂面积越大,展青霉素的含量也越高。此外,这种有害物质还具有一定的扩散性,离腐烂部位越远,其含量越低,而靠近腐烂部分则含量较高。更值得注意的是,展青霉素的含量会随着腐烂部位直径的增长而显著提高,甚至可能遍布整个苹果。 这一发现提醒我们,在日常生活中应尽量避免食用已经腐烂的苹果,尤其是那些腐烂范围较大的情况。即便切除了明显受损的部分,残留的展青霉素仍可能对健康构成威胁。因此,当发现苹果出现腐烂迹象时,最安全的做法是直接丢弃,而不是抱有侥幸心理继续食用。这一研究再次强调了食品安全的重要性,同时也呼吁消费者在选购水果时要更加注重质量,减少因疏忽而导致的风险。

致病性大肠杆菌会引起腹痛、腹泻等胃肠炎症状;

金黄色葡萄球菌在适当的条件下,能够产生肠毒素对人体肠道进行破坏,导致呕吐、腹泻等症状;

霉菌具有一定的毒性,可能引发神经系统和内分泌系统的紊乱,导致免疫功能下降,甚至具有致癌、致畸的风险,同时可能造成肝肾损伤,并影响生殖健康。

展青霉素是一种极具危害性的真菌毒素,它不仅可能引发急慢性食物中毒,还可能导致恶心、腹痛、腹泻等不适症状,甚至具有致畸性和致癌性。而黄曲霉毒素B1更是令人闻之色变,其对人畜的致病性和致癌性极强,毒性甚至超过砒霜的68倍。更令人担忧的是,这种毒素在高温和光照下依然十分稳定,普通的烹饪方式难以将其彻底分解。因此,日常生活中,我们需格外警惕被黄曲霉毒素污染的食物。据研究表明,人类的原发性肝癌发病率可能与长期摄入含有黄曲霉毒素的食物密切相关。这提醒我们必须加强对食品生产、储存环节的监管,确保食品安全,同时提高公众对真菌毒素危害的认知,从源头上减少这类毒素对健康的威胁。

所以,水果变质不仅是表面现象,还会悄无声息地渗透到各个部位。最佳处理方式就是整个丢弃,被加工好的街边果切还真不好分辨。

安全风险二:卫生情况堪忧

我们不知道已经切好的水果操作环境如何,包括工作人员有没有认真洗手消毒、有没有戴一次性手套、水果有没有彻底洗干净后再削皮、刀具和砧板是否干净、是否佩戴口罩等。

1、不认真洗手

一项研究对51名健康大学生志愿者的手掌表面进行了检测,结果显示,无论是27名男性还是24名女性,手掌上都携带着25个大类的细菌。而在这之中,放线菌、厚壁菌门和变形菌门这三大类细菌占据了总数的94%,这一发现令人深思。 我们常常认为自己的手是干净的,尤其是在日常清洁之后。然而,这项研究揭示了一个不容忽视的事实:即使外表看起来整洁,我们的双手依然藏匿着大量的细菌。这些微生物种类繁多,且分布广泛,尤其是那些占据主导地位的细菌种类,更需要引起我们的重视。这不仅提醒我们要更加注重个人卫生,也让我们意识到,日常的洗手习惯可能还不够充分。未来或许需要更深入的研究来探索如何更好地保护自己免受潜在病原体的侵害,同时也要避免过度清洁导致有益菌群失衡。

研究团队对102只手掌进行深入分析后发现,人类手上的细菌种类多达4742种,平均每只手上携带着150种细菌。值得注意的是,惯用手上的细菌数量明显多于非惯用手。

如果在切水果前没有认真清洗双手或未佩戴一次性手套,手上携带的细菌可能会污染水果。

有些人边切水果边使用手机,而手机表面常携带表皮葡萄球菌、大肠杆菌、肠球菌、念珠菌、金黄色葡萄球菌和沙门氏菌等致病菌,这很容易导致食物受到污染。

2、水果不削皮

有些水果即使不食用果皮,也需要先清洗再削皮。例如,哈密瓜可能携带李斯特菌,感染后会出现恶心、腹泻、发热、肌肉疼痛等症状,严重时甚至可能导致昏迷、休克或死亡。

据相关报道,澳大利亚某农场因产出的部分哈密瓜被检测出李斯特菌污染,造成多人感染甚至死亡的事件。

香港食物安全中心发出温馨提示:在食用哈密瓜之前,应将其置于流动的清水中,使用干净的刷子仔细清洗哈密瓜的外皮,之后再进行切开食用。同时,中心建议消费者尽早食用,以确保食品安全。

3、刀具和砧板不卫生

使用过的刀具和砧板若未彻底清洗,尤其是在接触过果皮后,容易滋生细菌。若继续用其切割果肉,极可能引发交叉污染,接触面积越大,越容易导致食物变质。而如果只是简单地用抹布擦拭便继续使用,实际上会让更多的细菌残留其中。

4、没有佩戴一次性口罩

我们日常呼吸和交谈时会产生大量飞沫,这些飞沫不但会提高呼吸道疾病传播的可能性,还可能对食物造成污染。

研究发现,正常情况下,无论是日常说话、咳嗽还是打喷嚏,都会释放出各种大小的飞沫。较大的飞沫由于重力作用,通常会在移动到2.5米左右的水平距离后落地。而那些较小的飞沫则可能在蒸发过程中形成飞沫核,这些微小颗粒会长时间悬浮在空气中,并随着气流四处飘散。 这种现象提醒我们,在公共场合保持适当的距离非常重要,尤其是在当前全球健康意识不断提升的情况下。虽然科学已经对飞沫传播有了较为清晰的认识,但实际生活中,人们往往容易忽视这些细节。因此,除了佩戴口罩等防护措施外,养成良好的卫生习惯同样不可或缺。例如,咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮挡口鼻,并及时丢弃使用过的纸巾,可以有效减少飞沫传播的风险。此外,定期通风换气也是降低室内空气污染的有效手段之一。总之,了解并重视飞沫传播机制,有助于更好地保护个人与他人的健康安全。

合理佩戴口罩能有效的预防飞沫污染食物。

安全风险三:制作和存放时间不明

摊位上的果切虽然已经摆好,但其制作与存放的具体时间无人知晓。随着时间推移,水果的新鲜度逐渐下降,变质的风险也随之上升,这无疑给消费者的健康带来了潜在威胁。 在我看来,这样的情况反映了当前食品安全管理中的漏洞。商家应当主动向顾客公示果切的制作时间,让消费者能够自行判断是否购买。同时,监管部门也需要加强对这类即食食品的监督力度,确保商家遵守相关规范,保障消费者的饮食安全。毕竟,食品安全无小事,任何疏忽都可能带来严重的后果。

并且,同样条件下,已经被切开的水果比完整水果更易受到细菌污染并迅速变质。因为在切开的瞬间,水果内部就暴露在细菌环境中。

夏季来临,多地气温攀升至30℃以上,而4℃到60℃正是食物的危险温度区间。在这个范围内,各类细菌繁殖速度极快,仿佛为它们量身打造了理想的生长环境。 这样的情况无疑增加了食品安全的风险。高温天气下,无论是家庭厨房还是餐饮行业,都需要格外注意食品的储存与处理。仅仅依靠简单的冷藏或加热并不能完全避免细菌滋生,必须建立更加严格的管理机制。同时,公众也应提高警惕,了解相关知识,比如缩短高风险食品在室温下的存放时间,及时清理过期或变质的食物等。只有全社会共同努力,才能有效减少因细菌污染引发的健康隐患。

2017 年发表在《食源性病原体和疾病》上的一篇研究,对比了鲜切哈密瓜、蜜瓜、芒果、西瓜、火龙果、木瓜和菠萝,在不同贮藏温度下沙门氏菌和大肠杆菌的生长情况。

结果发现,鲜切水果在5℃的冷藏环境中,沙门氏菌和大肠杆菌的数量在6天内几乎未发生变化,这表明低温储存能在一定程度上抑制这些致病菌的繁殖。然而,在25℃的常温条件下,情况却截然不同——这两种细菌的数量在短短一天内就能增加4倍,且随着时间推移,细菌数量还会持续增长。这种现象提醒我们,食品安全并非仅仅关乎食材本身,更与储存条件密切相关。 从这一研究结果可以看出,日常生活中对食品储存环境的控制至关重要。尤其是在炎热的夏季或高温地区,如果不及时采取适当的冷藏措施,食物中的有害微生物可能会迅速滋生,从而引发健康风险。因此,消费者在购买鲜切水果等易腐食品时,除了关注生产日期外,还应尽量选择具备冷链运输和储存能力的品牌或商家,以确保食品安全。同时,家庭储存也需注意温度管理,避免因疏忽导致潜在的健康隐患。这不仅是对个人健康的负责,也是对公共卫生的一种贡献。

近年来,有研究对北京市部分市售鲜切水果的微生物污染状况进行了分析,结果显示这些产品的致病菌污染情况较为严峻,其中金黄色葡萄球菌的检出率相对较高。

国家食品安全风险评估中心以及安庆师范大学生命科学学院也曾对北京五城区零售鲜切水果中重要食源性致病菌污染情况做了分析,在 218 份鲜切水果样品中,被金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌和大肠埃希氏菌污染的样品数量分别为 36 份、4 份和 17 份,沙门氏菌未检出。

由此可见,街边售卖的水果切片容易受到细菌污染,其概率不容忽视。尤其是在贮藏时间较长或环境温度较高的情况下,食物中毒的风险也会随之增加。

总结:

街边售卖的水果切片虽然方便快捷,但由于难以确保卫生条件,不建议在不信任的店铺购买,尤其是对免疫力较弱的孩子、老人和孕妇来说,可能存在健康风险,甚至导致肠胃不适。若确实需要食用,建议选择卫生条件达标且能够现切现卖的商家,这样会更加安全可靠。

参考文献

[1]梁科,霉变水果的微生物及真菌毒素污染一直是公众关注的焦点。王懿、李斌、黄紫茵和石松在《食品安全导刊》上发表的文章指出,这类水果常受到多种有害微生物和毒素的影响,其污染程度不容忽视。文章通过详细的数据分析,揭示了霉变水果中常见的致病菌以及潜在的真菌毒素种类。 我认为,这篇文章不仅提醒了消费者在挑选水果时需更加留心,也对食品行业提出了更高的要求。确保水果从采摘到销售的每一个环节都符合卫生标准,是避免此类污染的关键。同时,政府相关部门应加强对市场的监管力度,及时发现并处理问题水果,保障消费者的健康权益。希望未来能有更多类似的研究来推动食品安全水平的整体提升。

[2]刘华峰,韩舜愈,盛文军,祝霞,蒋玉梅.腐烂苹果中棒曲霉素分布特性研究[J].食品科学,2010,31(07):51-53.

[3]Fierer N, Hamady M, Lauber C L, et al. The influence of sex, handedness, and washing on the diversity of hand surface bacteria[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2008, 105(46): 17994-17999.

[4]马建荣,莫婉盈,余永红,沈晓萌.手机细菌污染情况及防控措施[J].科技视界,2020,0(2):146-148

[5]香港特别行政区政府.食物安全中心https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_141_03.html?continueFlag=a62df2743e84be762c56e10f74ddc812

[6]代慧,赵彬的研究揭示了人呼出飞沫和飞沫核在空气中的运动与传播规律,这一成果发表于2021年第4期的《科学通报》,文章详细分析了相关现象,并指出了一些关键的传播特性。这项研究不仅加深了我们对呼吸道疾病传播机制的理解,也为制定更有效的防控措施提供了科学依据。 我认为,这项研究的重要性在于它从微观层面解释了病毒等病原体在空气中的扩散方式。通过深入研究飞沫和飞沫核的行为模式,我们可以更好地设计通风系统和公共空间布局,从而减少病毒传播的风险。此外,在当前全球公共卫生形势下,这样的研究成果显得尤为重要,它提醒我们在日常生活中要更加注重个人防护,比如佩戴口罩和保持社交距离。希望未来能有更多类似的研究出现,进一步推动人类应对传染病的能力提升。

[7] Feng, K., Hu, W., Jiang, A., Saren, G., Xu, Y., Ji, Y., & Shao, W. (2017). Growth of Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 on Fresh-Cut Fruits Stored at Different Temperatures. Foodborne pathogens and disease, 14(9), 510–517. https://doi.org/10.1089/fpd.2016.2255

[8]刘玉竹,张晓嫒,崔霞,王迪,陆峥,张诣,王丽丽,张鹏航,张寻,牛彦麟,陈倩,马晓晨.市售鲜切水果与现制果汁饮料微生物组成及耐药基因特性分析[J].首都公共卫生,2024,18(1):50-54

[9]白瑶,马金晶、黄敏毅、彭子欣、王伟、胡豫杰、闫韶飞、李辉、李楠、徐进、李凤琴的研究论文《北京五城区零售鲜切果蔬中重要食源性致病菌污染与耐药性分析》发表于《中国食品卫生杂志》2021年第33卷第6期,文章内容涵盖692至697页。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.018533秒