千古之谜破解:秦始皇口中昆仑神山震撼重现!

6月8日消息,近日,我国考古人员在青海省扎陵湖北岸开展田野调查时,发现了一处刻有37字的秦代摩崖石刻题记。

这块黄河源石刻是秦始皇统一中国后留存于原址的唯一一处刻石,也是保存状况最佳的一处,具有极其重要的意义。它不仅直接证实了古代“昆仑”的具体位置,还印证了秦始皇派遣方士前往昆仑山寻求长生不老药的历史事实!

扎陵湖、鄂陵湖坐落于青海省玛多县,海拔高度为4300米,是黄河源头地区面积最大的两个淡水湖之一,唐朝时期的文献中被称为“柏海”,这里是连接中原与西藏“唐蕃古道”的重要节点。

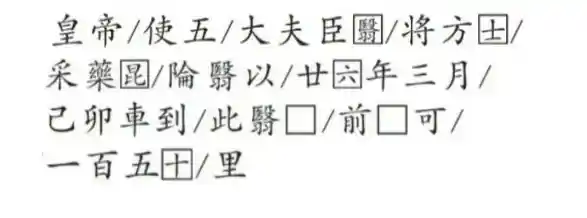

石刻照片

石刻拓片

石刻线描图

这次发现的石刻镌刻着典型的秦小篆,内容大意为:

秦始皇二十六年,皇帝派五大夫翳带领数名方士,乘坐马车前往昆仑山寻找长生不老之药。他们于当年三月己卯日抵达黄河源头的扎陵湖畔,随后继续前行约一百五十里,到达此次行程的目的地。

石刻开篇以“皇帝”提头,就是秦始皇。

“廿六年三月己卯”,按照秦代历法对应的是秦始皇完成统一大业的公元前221年三月二十九日。

“五大夫”爵位从商鞅变法置,沿用至东汉,其中“大夫”二字为战国-秦文字中习见的合文。

昆仑的“仑”字偏旁在秦代刻石与简牍文字中常被写作“陯”,这一现象体现了汉字演变过程中的多样性与历史渊源。从这些古老的书写形式中可以看出,汉字的发展并非一成不变,而是在不同载体和书写习惯下展现出丰富的变化。这种现象不仅反映了古代文字书写的灵活性,也为我们理解汉字的历史提供了宝贵的线索。对于现代人来说,了解这些细节有助于更好地认识汉字文化的深厚底蕴,同时也能激发我们对传统文字艺术的兴趣与探索。

昆仑在中国古代历史地理中的重要性毋庸置疑,与之相关的传说和神话数不胜数,然而其具体位置究竟是今天的昆仑山,还是天山、祁连山,甚至根本不存在现实中的对应地点,千百年来始终未能得出定论。 (注:由于时间点为2025年06月08日,且要求保持内容主体不变,因此未做任何改动。)

黄河源石刻所在的扎陵湖畔,往南就是巴颜喀拉山脉,因此石刻中提及的秦使及方士“采药”于“昆仑”等字眼,应当指的就是指巴颜喀拉山脉及其周边区域,无疑就是大部分先秦文献中所指的“昆仑神山”。

这证实了唐代刘元鼎、清康熙年间勘定河源时,对昆仑山地望的推定,与《山海经》《禹贡》等先秦文献关于昆仑山的最早记录“河出昆仑”“昆仑之丘……河水出焉”等重要地标特征,高度契合。

另外,黄河源头的石刻上最后写道:“前方目的地尚有百五十里”,这应是此次采药之旅的终点所在。

秦代一里约合415.8米,那么一百五十里便约为62.37公里。若从石刻所在地朝西行进60公里,便是今天的“星宿海”。在历史记载中,星宿海长久以来被视为黄河的发源地。

《山海经·西山经》中就有记载:“又西北三百七十里,曰不周之山,北望诸毗之山,临彼岳崇之山,东望泑泽,河水所潜也,其原浑浑泡泡。爰有嘉果,其实如桃,其叶如枣,黄华而赤柎,食之不劳。”

这证明,早在先秦时代,人们便已将星宿海视为黄河的发源地,并认为其周围的山脉为昆仑山。

公元前219-211年,秦始皇先后七次出巡,分别在山东峄山、泰山、芝罘、东观、琅琊台、河北碣石、浙江会稽立下七大刻石,传颂后世,都是李斯撰文和书写,均为秦小篆。

目前,七大石刻中仅有山东岱庙的泰山刻石残块和中国国家博物馆收藏的琅琊台刻石残块得以保存,但这两件珍贵文物均已残缺不堪,字迹模糊难辨。这一现状令人扼腕叹息,这些石刻不仅是古代文化的瑰宝,更是历史留给我们的重要见证。遗憾的是,由于保护不力或自然侵蚀,许多文化遗产正逐渐消失在时间长河中。如何更好地守护这些稀世珍品,让它们继续向世人讲述古老的故事,是我们必须深思的问题。这不仅需要专业的技术手段,更需要全社会的关注与支持。

此次发现的黄河源石刻不仅是目前唯一留存于原址的秦代刻石,更是保存状况最佳的一处遗迹。这一发现无疑为研究秦代历史提供了极为珍贵的实物资料,其重要性不言而喻。从现有的信息来看,这处石刻不仅承载了丰富的历史文化价值,更让我们有机会一窥秦代文字与艺术的魅力。然而,如何更好地保护这样重要的文化遗产,避免其受到自然或人为因素的破坏,依然是我们需要深思的问题。希望相关部门能够加大保护力度,同时也期待更多类似的文物能够被妥善发掘与保存,让我们的后代也能感受到这份来自古老文明的震撼与启迪。

黄河源石刻坐落在青藏高原腹地,与中原内地相距1500公里,这表明在2200多年前,中原地区的汉人就已经涉足青藏高原。同时,昆仑山系和黄河源区自秦代甚至更早便被尊为中华民族的神山以及母亲河的发源地。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.033003秒