跨国大盗奇案:美国男子如何盗掰兵马俑拇指?

近日,一则关于文物受损的新闻引发广泛关注。有人在参观博物馆时不小心坐塌了一把价值连城的“梵高椅”,因害怕承担责任仓皇逃离现场;还有人竟将手伸向了珍贵的兵马俑,直接掰断了其拇指,并试图将其偷偷带走。这些行为不仅令人震惊,更让人深思:为何有人会对公共财产如此漠视? 从“梵高椅”的意外损坏到兵马俑的故意破坏,这样的事件一次次敲响警钟。文物承载着历史与文化,是不可再生的宝贵资源。然而,总有人缺乏对文化遗产的基本敬畏之心,甚至以自私自利的态度对待这些无价之宝。尤其令人愤慨的是,有些人并非无意为之,而是主动实施破坏行为,这种恶劣行径无疑是对社会公德和法律底线的双重践踏。 如何避免类似悲剧重演?首先,博物馆等文化场所应加强管理和防护措施,比如设置更为完善的隔离设施,同时利用科技手段进行实时监控。其次,公众需要提升自身素养,认识到保护文物的重要性。最后,对于故意破坏文物的行为,必须依法严惩,让违法者付出应有的代价。 文物是人类共同的财富,只有人人尽责,才能守护好这份珍贵的文化遗产。

近日,近日,一则关于意大利马费宫博物馆展品被游客损坏的新闻引发关注。事件发生在某天下午,一对来自国外的夫妇在参观过程中,为了拍摄更具创意的照片,无视现场工作人员的多次劝阻,男子径自坐上了馆内一件特别的展品——一把镶满施华洛世奇水晶的椅子。结果,椅子因承受不住重量而发生倒塌,造成了不可修复的损坏。

目睹这一幕,这对夫妇慌忙逃离现场,行为举止极为不妥,最终被博物馆将监控视频上传网络公开寻人。

其实,展品被破坏,类似的新闻实在太多了。

有的孩子因为年幼无知而显得顽皮,有些情况则是纯粹的意外,比如在玩耍时不慎摔倒导致展品损坏。然而,也确实存在一部分人,他们并非一时冲动或无心之失,而是从本性上就怀有恶意,以破坏公共财物为乐。 在我看来,对于这些故意破坏行为,社会需要加强管理和引导。一方面,应通过法律手段对恶意破坏者进行惩罚,让其为自己的行为付出代价,从而起到震慑作用;另一方面,也需要反思为何会出现这样的现象,是否因为教育缺失或是心理疏导不足。同时,公共场所的管理者可以考虑设置更加安全和耐用的设施,减少被恶意破坏的可能性。总之,面对不同原因引发的问题,我们需要综合施策,既要维护公共秩序,也要关注个体成长环境,共同营造和谐的社会氛围。

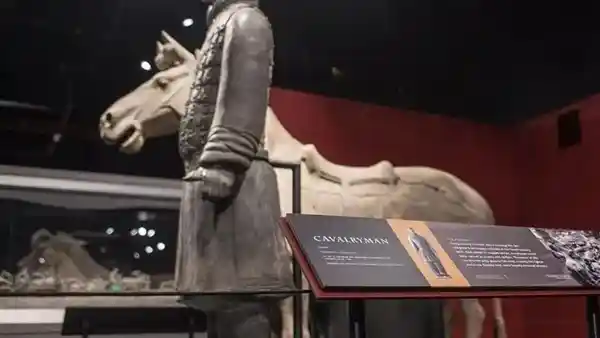

这让我想起之前特别轰动的一个案例:在美国展出的兵马俑拇指被盗案。

△ 拇指被掰断

450万美元的兵马俑被破坏,6年后才定罪

可以说,这起案件明确是故意损毁财物的行为,当事人也已承认了自己的行为,但令人意外的是,最终却难以被定罪。

2017年12月21日,美国男子罗哈纳在费城参加一场圣诞节前的周末派对时,与两名同伴擅自闯入已闭馆的展厅,而这个展厅正展出着从中国借调来的10尊兵马俑。这一事件不仅引发了公众对博物馆安保措施的关注,也再次将文化遗产保护的话题推向了舆论的风口浪尖。 我认为,类似事件的发生提醒我们,无论是博物馆还是游客,都需要更加重视文物保护的责任意识。兵马俑作为中华民族的文化瑰宝,承载着深厚的历史价值和文化意义,其安全不仅关乎中国,也关系到全球文化遗产的保护。同时,这也暴露出部分公共场所可能存在安保漏洞的问题,希望相关部门能够以此为鉴,加强管理,确保此类珍贵文物的安全。

两位朋友看了一会儿便离开了,然而罗哈纳对兵马俑非常着迷,仔细地从各个角度观察并研究了一番,甚至还动手摸了摸。

游客在参观兵马俑时,一时兴起将手臂搭在其中一个兵马俑的肩膀上,与之合影留念。离开时仍感意犹未尽,竟然掰下了兵马俑左手的拇指,连同纪念品一起带回了家。

几个星期后,博物馆才发现拇指不见了,然后报警,很快警察就找到了罗哈纳,罗哈纳本人也承认了,从他卧室的抽屉里拿出拇指归还。

原本案件的事实非常清楚,这件被损坏的兵马俑已有2000多年的历史,其预估价值高达450万美元。我们对于此事的态度十分明确:如此严重的事件在多次借展过程中尚属首次,因此必须给予严厉的惩罚。 这一事件不仅反映了文物保护工作中存在的漏洞,也暴露了国际文化交流中的潜在风险。兵马俑作为中国文化的瑰宝,承载着深厚的历史价值与文化意义,其保护工作不容丝毫懈怠。面对这样的破坏行为,除了追责之外,更需要反思如何加强国际合作中的监管机制,确保此类珍贵文物在未来能够得到更加妥善的管理和保护。同时,这也提醒我们,在推动文化交流的同时,必须始终将文化遗产的安全置于首位。

如果以“盗窃和藏匿文物”来定罪,罗哈纳是真的很“刑”,刑期可达30年。

意想不到的是,经过三次法院审理,时隔6年,也就是2023年9月,罗哈纳才判:5年缓刑,5000美元罚款、100小时社区服务,还有赔偿金额(具体数额没找到)。

根据新闻报道,我们这边修复费用为2.5万美元,而对方博物馆在相关修复和处理上花费了超过5万美元,因此赔偿金额或许也应在这一范围内。罗哈纳本人对球鞋收藏情有独钟,据说他收藏的球鞋总价值达到3.2万美元,这表明他具备一定的经济实力,完全可以出售部分藏品来承担相应的责任。 从这件事可以看出,双方在事件中的支出差距较大,这也反映出不同机构或个人在应对类似问题时的成本差异。同时,罗哈纳拥有较高价值的个人资产,本应更有能力为自己的行为负责。不过,此事也引发了关于赔偿标准以及责任划分的思考——究竟如何平衡各方利益,确保公平合理,仍需进一步探讨。

为何前后差异如此悬殊?原来罗哈纳的最终定罪为跨州走私文物——这一罪名的处罚较轻,最高仅需承担两年监禁及两万美元罚款。

前两次的庭审结果迟迟未能出炉,主要在于以下几个方面存在分歧:

1、罗哈纳的行为是否属于严重盗窃文物行为?

律师坚称,罗哈纳仅仅是一名醉酒的年轻人,并非出于恶意想要盗窃,最多算是“年轻人的破坏行为”,不应以盗窃文物的罪名对其进行处罚。

并且认为博物馆在安保方面存在过失,本应闭馆却仍有人能够进入。

△ 游客跳入兵马俑坑

2、被盗拇指价值多少?

这无疑是争议最大的话题之一。抛开雕塑本身的复杂性不谈,单就这个小小的拇指而言,它的实际价值究竟几何?这个问题不仅引发了专业人士的深思,也吸引了公众的广泛关注。 在我看来,这一讨论的核心并不在于拇指本身的价格,而在于我们如何定义艺术品的价值。艺术的价值往往超越了物质层面,它承载着历史、文化和情感等多重意义。因此,与其纠结于一个具体数字,不如更多地去思考这件作品背后的故事以及它对社会的影响。 无论如何,这场争论无疑为公众提供了一个审视艺术与市场关系的独特视角。这也提醒我们,在面对类似问题时,既要尊重专业意见,也要倾听大众的声音,这样才能形成更加全面和理性的判断。

控方认为,兵马俑的拇指部分价值约占整体的5%,估算约为15万美元,但这一估值在学术界存在争议。辩方聘请的专家则指出,这个拇指的实际价值可能仅为1000美元左右,原因是该部位在出土时就已经断裂,目前观众所见的完整形态实际上是经过后期修复的结果。 在我看来,这场争论不仅反映了文物估价的复杂性,也揭示了文物保护与司法实践之间的矛盾。一方面,控方试图通过相对较高的估值来强调文物的重要性以及破坏行为的严重性;另一方面,辩方从实际修复成本和历史背景出发,试图降低其经济价值以减轻责任。这种分歧提醒我们,在处理类似案件时,除了关注经济损失外,更应重视文化遗产本身的历史文化意义及其不可替代性。毕竟,无论价格如何计算,这些珍贵的文化遗产都是全人类共同的财富。

如果金额没有超过5000美元,就不能用艺术品盗窃来定。

由于这一原因,二审法院以“出土文物缺乏市场交易价格作为参考”为由,未能作出判决,陪审团也随之解散。

原计划于2020年重新开庭审理的案件,由于疫情的影响被推迟,直至2023年才得以重启。最终,双方选择达成认罪协议,罗哈纳因“跨州贩运文物”而被判罪。

△ 某平台截图:爆料自己的作品遭到破坏

最后

其实这种喜欢对展品动手的现象,并不只是出现在某个地方,而是具有一定的普遍性,甚至可以说在世界范围内都存在这样的情况。 从某种角度来看,这反映出一部分人对于公共展品缺乏基本的尊重与保护意识。无论是出于好奇还是其他原因,随意触碰展品不仅可能对文物或艺术品造成不可逆的损害,也可能影响其他参观者的观赏体验。因此,如何通过教育和管理来提升公众的文化素养与责任感,成为了一个值得深思的问题。 此外,在博物馆等场所设置足够的标识提醒以及安排工作人员巡逻,也是减少此类行为的有效措施。毕竟,维护良好的参观环境,不仅是对展品的负责,更是对我们共同文化遗产的尊重。

无论是价值连城的珍贵文物,即便有保护罩,也总有人忍不住去敲一敲、拍一拍;还是规模较小的毕业生作品展示,尽管明文规定禁止触碰,依然难逃被破坏的命运。

看展,也是一种人性考验!

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.017958秒