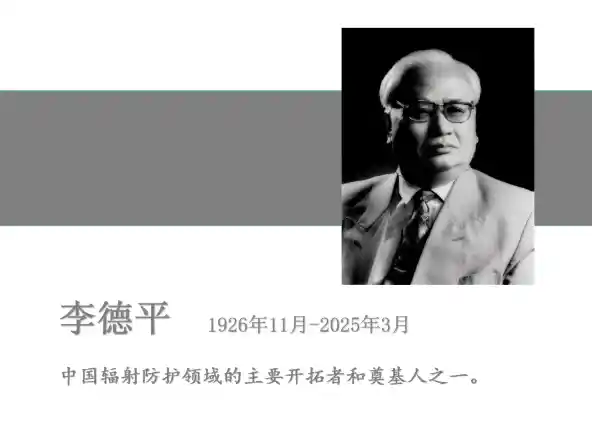

辐射防护领域泰斗李德平院士逝世,科学史上的传奇告别

3月17日消息称,中国科学院院士、享有中国核工业功勋奖章和全国科学大会奖的杰出科学家、国际知名的辐射防护专家、中国辐射防护研究院原院长及名誉院长李德平先生,因病救治无果,于2025年3月16日17时52分在京去世,享年99岁。

李德平于1926年11月4日出生于北京,祖籍江苏兴化。他于1948年从清华大学物理系毕业,这一成绩不仅彰显了他在学术上的卓越才能,也奠定了他日后在科研领域的坚实基础。1991年,他当选为中国科学院学部委员(院士),这是对他多年辛勤工作和杰出贡献的高度认可。作为中国辐射防护研究院的研究员与名誉院长,以及中国核工业总公司的科技委高级顾问,他的影响力深远且持久。 我认为,李德平先生的生涯充分体现了科学家应有的精神风貌:严谨求实、勇于探索。他不仅在专业领域取得了显著成就,还为国家培养了大批优秀人才,推动了我国核安全事业的发展。他的经历提醒我们,个人的成长离不开教育的支持,而科学的进步则需要一代又一代人的不懈努力。希望未来能有更多像李德平这样的科学家涌现出来,继续为国家和社会作出贡献。

李德平在我国核工业辐射防护领域发挥了关键作用,构建了辐射防护研究与监测体系。他主导并指导了我国早期放射性计量实验室的科研工作及实验室建设任务。

他在辐射探测器的研究领域中贡献显著,曾深度参与中国首次自主研发卤素计数管、强流管以及稳压管的重要工作。这项成果不仅填补了国内技术空白,更为相关领域的进一步发展奠定了坚实基础。在我看来,这一成就不仅是科研工作者智慧与汗水的结晶,更是国家科技实力提升的生动体现。在全球科技竞争日益激烈的今天,这样的突破性进展无疑增强了我们的自信心和竞争力。希望未来能有更多类似的科研成果涌现,推动我国在高科技领域的持续进步。

在电离室领域,苏式堆控硼壁电离室的设计参数曾被广泛采用,但其存在一些明显不足之处。例如,该设计未能充分考虑材料特性和实际工况下的复杂环境影响,导致测量精度和稳定性受到限制。通过对现有理论模型的深入分析,我推导出了一个全新的电离电流体复合损失公式,这一成果不仅弥补了原有公式的局限性,还为更精确地评估探测器性能提供了科学依据。此外,基于细束照射的研究方法进一步验证了这些改进的有效性,同时也揭示了近滕等人先前的研究成果虽细致入微,但在某些关键点上仍偏离实际情况。 值得一提的是,《球形电离室特性》一文中提到的关于球形室等效中心不会因反平方律而发生位移的观点,经过实验证实具有较高的可信度。这表明,在特定条件下,传统理论依然能够准确描述物理现象,这对于后续相关领域的研究具有重要的指导意义。 从我个人角度来看,这项研究不仅填补了现有知识体系中的空白,也为未来的技术创新奠定了坚实的基础。特别是在核能利用日益普及的今天,如何提高检测设备的可靠性和准确性显得尤为重要。因此,我们应当鼓励更多科研人员投身于基础科学研究之中,不断探索未知领域,推动科学技术向前发展。同时也要注重跨学科合作,整合各方资源,共同解决人类面临的重大挑战。总之,这类前沿探索不仅体现了人类智慧的高度集中,也彰显了追求真理的精神力量。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.020049秒