万年穿越!科学家用科技重现1.6万年前祖先真颜

近日,一篇题为《中国南方娅怀洞遗址晚更新世人类化石的面貌复原》的研究论文在国际知名学术期刊上正式发布。这一成果不仅为研究东亚地区古人类演化提供了新的证据,也进一步丰富了我们对晚更新世时期人类活动的理解。 娅怀洞遗址作为一处重要的考古发现地,其出土的人类化石对于揭示早期人类的生活方式与迁徙路径具有重要意义。此次研究成果通过对化石进行深入分析与科学复原,展现了古代人类的外貌特征,这不仅让现代人得以直观感受到历史的厚重,也为探讨人类进化历程增添了重要的一环。 这项研究的重要性在于它跨越了学科界限,结合了考古学、生物学以及计算机模拟技术等多个领域的知识。通过这样的跨学科合作,科学家们能够更全面地解读过去,从而帮助我们更好地认识自身起源和发展轨迹。 总之,《中国南方娅怀洞遗址晚更新世人类化石的面貌复原》这一论文的发表标志着我国在史前人类研究领域取得了又一突破性进展,同时也激励着更多学者投身于这项意义深远的工作之中。未来,随着更多类似项目的开展,相信我们将揭开更多关于人类历史的秘密。

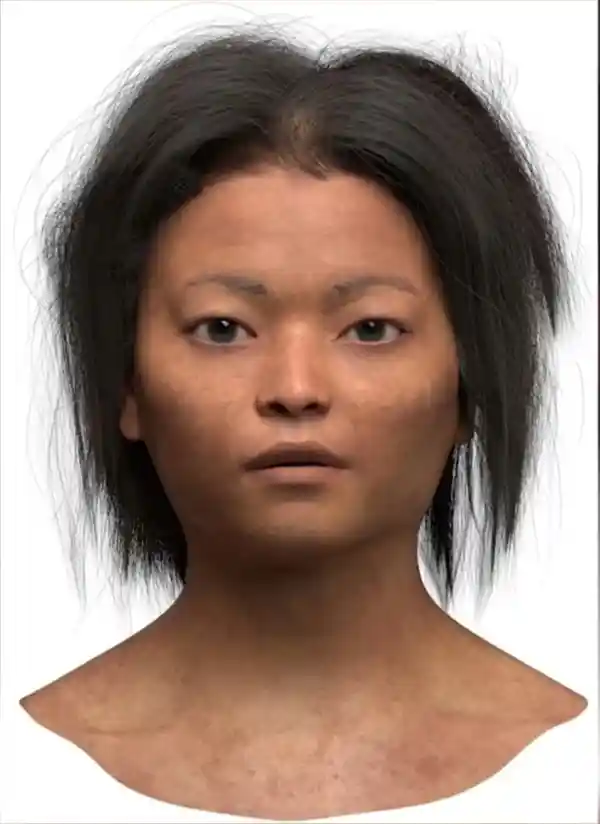

中国科研人员借助三维几何形态分析和计算机辅助技术,成功复原了广西娅怀洞遗址中距今约1.6万年的古人类头骨,为探讨华南地区早期现代人群的体质特征及其面部演化提供了重要依据。

娅怀洞遗址是中国南方重要的史前洞穴遗址,该遗址出土的人头骨是华南地区迄今为止发现的唯一具有确切地层层位和可靠测年的完整人类头骨化石。

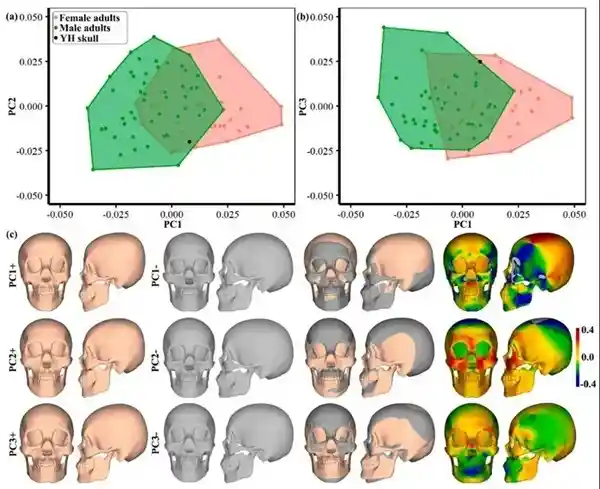

研究团队通过非刚性配准算法成功实现了娅怀洞遗址古人类头骨的虚拟修复工作。在此基础上,他们运用三维几何形态测量技术,对娅怀洞遗址头骨与现生人头骨的几何形态进行了详细的定量分析和对比。结果显示,娅怀洞遗址头骨的尺寸明显大于现生人女性头骨,且其几何形态处于现生人男性与女性的交叠区域,但整体上更倾向于女性特征,例如额骨显得更为隆起。 这一研究成果不仅为考古学提供了新的视角,也让我们更加深入地了解古人类的生理特征及其与现代人的联系。从这些细节中可以看出,娅怀洞遗址的古人类在体型和面部结构上可能已经展现出一定的性别差异,这无疑为探讨早期人类社会的性别角色分工以及文化行为模式提供了宝贵的线索。同时,这项研究也再次证明了科学技术在考古领域的巨大潜力,它不仅帮助我们还原历史真相,还激发了更多关于人类起源和演化的思考。未来,随着更多先进技术的应用,相信我们将能够揭开更多隐藏在时间长河中的秘密。

研究团队对娅怀洞遗址出土的头骨进行了细致分析,特别是对其面部特征和颅穹窿上部的形态展开研究。结果显示,这些头骨与现代人的头骨存在明显的形态差异。这一发现不仅为了解古人类的外貌特征提供了重要线索,还进一步揭示了早期人类在进化过程中可能经历的不同路径。 我个人认为,这项研究成果对于探索人类起源和演化历程具有重要意义。通过对比古代与现代人类的骨骼特征,我们可以更清晰地描绘出人类演化的脉络。同时,这也提醒我们,尽管现代人类在全球范围内占据了主导地位,但我们的祖先群体曾展现出丰富的多样性。未来,随着更多考古发现和技术手段的进步,我们或许能揭开更多关于人类历史的神秘面纱。

研究表明,通过复原得到的面貌尺寸比现代人的真实面貌更大,且复原面貌的形态特征与头骨本身的形态特征大致相符。

娅怀洞遗址头骨几何形态分析

据悉,娅怀洞遗址位于广西隆安县,2015-2017年考古发掘揭露面积50平方米,发现旧石器时代墓葬、用火遗迹及上万件石制品。

地层显示,该遗址的文化遗存可分为四个阶段:旧石器时代早期(4.4万至3万年前),主要以细小的打制石器为特征;中期(2.5万至2万年前),穿孔石器与蚌器开始出现,显示出技术的进步;晚期(1.6万年前),墓葬与稻属植硅体的发现,标志着人类活动的进一步复杂化;进入新石器时代(5000至4000年前),磨制石器与陶器的出现则体现了生产力的显著提升。 从这些文化遗存的发展脉络来看,这一遗址不仅记录了人类从旧石器时代到新石器时代的漫长演进过程,也反映了早期人类在工具制作、社会结构以及农业起源等方面的重要进步。尤其值得注意的是,稻属植硅体的发现可能暗示着这里是中国稻作农业起源的关键区域之一。同时,墓葬的出现表明当时的社会已具备一定的宗教信仰或礼仪习俗,这是文明发展的重要标志。整体而言,这一遗址为我们理解东亚地区史前文化的演变提供了宝贵的实物证据。

这一持续4万年的文化堆积,使其成为华南及东南亚地区旧石器文化研究的关键参照。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.00882秒