全球网友集体入坑,网络黑话成新潮流

我想你对网络黑话一定不陌生。

从yyds、“绝绝子”、“再到班味”、“city不city”……各种你听过或没听过的网络热词,正不断从身边人的口中出现,逐渐渗透到日常生活中,甚至开始影响你的表达方式。

如果说抓手、颗粒度这种互联网大厂常用的黑话,让现代人在工作中感到疲惫不堪,而网络黑话的泛滥,则让人们对生活产生了窒息感。 在日常交流中,“颗粒度”这类词汇原本是为了更精准地描述信息的详细程度,但如今却常常被滥用,变成一种形式化的表达方式,让人难以理解。同样,各种网络黑话层出不穷,不仅没有提升沟通效率,反而增加了理解和交流的障碍。这些术语逐渐渗透到生活的方方面面,使得人们在面对简单问题时也需先“破译”语言背后的含义,无形中加重了心理负担。这种现象值得我们反思:语言本应是沟通的桥梁,而不是制造隔阂的壁垒。

每当你认真讲话时,如果对方只是用“啊对对对”来敷衍,心里肯定很不爽吧。

每次尝试理解一个新造的词汇时,外国人的大脑仿佛经历一场革命,无数神经元为此“牺牲”。 在信息快速传播的时代,语言的演变速度远超以往。新词不断涌现,既反映了社会的变化,也带来了理解和沟通上的挑战。对于非母语者而言,这些词汇不仅是语言上的障碍,更像是一场认知上的“战争”。每一次接触新词,都可能引发思维的重构与调整。这种现象不仅体现了语言的动态性,也提醒我们在跨文化交流中需保持开放与包容的心态。

也不知是解释起来太过复杂,还是外国网友的理解能力有限,总之评论区几乎都是一脸茫然,仿佛被时代抛在了后面,自己也感觉像是跟不上节奏了。 在我看来,这种现象反映出跨文化沟通中存在一定的障碍。不同背景的人对同一事件的理解可能存在差异,尤其是在信息传播迅速、内容多元的当下,如何有效传达观点成为了一项挑战。这不仅关乎语言表达,更涉及文化语境和思维方式的差异。

这并非智商问题,不能因此责怪那些不理解网络黑话的人。 在当今信息快速传播的时代,网络语言不断演变,许多新词、缩写和流行语层出不穷。对于一些人来说,这些表达方式可能显得晦涩难懂,甚至令人困惑。然而,这并不意味着他们不够聪明或缺乏学习能力,而是因为这些语言形式往往源于特定的社群文化,与主流语言体系存在差异。面对这样的现象,我们更应保持包容和理解,而非简单地进行指责。

因为在英语的语境下,这东西确实不是普通人能够轻松驾驭的。 从当前的实际情况来看,英语作为国际通用语言,在很多领域都有着不可替代的地位。然而,真正能够熟练运用并掌握其深层文化内涵的人并不多。无论是学术研究、国际交流,还是高端职场,英语能力往往成为一道门槛。对于大多数人而言,仅凭基础语法和词汇远远不够,还需要对语境、习惯表达以及文化背景有深入的理解。这也意味着,想要在英语环境中游刃有余,需要长期的学习与实践。

通常来说,外国网络上的黑话数量非常多,而且更新速度非常快,几乎每隔几天就会出现新的流行用语。

以至于当你想了解某个词语的具体含义时,会发现它只是众多网络黑话中一个普通的存在。

与此同时,这些黑话还突出一个莫名其妙。

一般来说,咱老中的网络黑话,你往往能从字眼里体会到它的大概含义,最低也能从语气里听出个好赖。

但英语的黑话确实与之大不相同,它更像是一种随意从字典中挑选几个字母或词语,然后强行赋予其新含义的语言现象。 在我看来,这种语言现象反映出一种对传统表达方式的反叛,也体现了某些群体在构建自身文化认同时的创造力。虽然这种方式可能让外界难以理解,但它在特定语境下确实起到了沟通和区隔的作用。不过,过度使用这类词汇也可能造成信息传递的障碍,甚至被滥用为掩饰思维混乱的工具。

比如人名Peter(皮特),在美国有时会被等同于Dick,具体原因尚不清楚,就像我们也不明白为什么“那个东西”会被称作丁丁。因此,在某些语境下,Peter也可能被视作一种粗鲁的表达。 在我看来,语言的演变往往充满趣味和偶然性,有些词汇或名字在不同文化或语境中会产生意想不到的含义。这种现象提醒我们,在交流中要注意语境,避免误解。同时,这也反映了语言与社会文化的紧密联系,值得我们在日常使用中多加留意。

蜘蛛,原意是指一种昆虫,但在一些黑话中,它被用来指代“男人”,这个用法相对简单易懂,灵感可能来源于蜘蛛侠(Spiderman)。 在我看来,这种语言的演变反映了网络文化中对流行符号的再创造和重新诠释。像“蜘蛛”这样的词汇,在特定语境下被赋予新的含义,既是年轻人表达方式的一种体现,也说明了大众文化对日常语言的深远影响。这种现象虽然看似随意,但背后其实有其逻辑和传播路径,值得我们在观察社会语言变化时予以关注。

有时候你也需要解释那些“用来解释网络梗的词汇”,比如IKIAG,就是“I'mma Keep It A Gurt”的缩写。

我反正是没搞懂啥意思,AI 解释说大概是 “ 老实说这玩意真带劲 ”,但很多老外搞不懂这里的 gurt 又是什么鸟意思。

可能是因为恼羞成怒,人们将“脑腐”这个词归类为一种网络用语,甚至被戏称为“脑腐词汇”(brainrotword),意指这种词语带有负面含义,类似于“脑残”。一些网友对此表示不满,认为造出这个梗的人太过闲散,建议他如果真的没事做,不如去工厂找份工作好好干。 在我看来,网络语言的演变往往反映了社会情绪的变化。像“脑腐”这样的词,虽然带有强烈的贬义,但它的流行也说明了部分人对某些现象的不满和讽刺。然而,使用这类词汇时也需要谨慎,避免无端攻击他人或加剧网络环境的对立。健康的网络交流应该建立在理性和尊重的基础上,而不是通过标签化和侮辱来表达观点。

这个现象之所以能够流行,原因其实很简单,因为学习网络黑话的核心,其实是出于社交的需要。

你得够酷够潮,才能和别人说上话,而不是出于社交链底层的 Nerd (书呆子)。

就像有人对你说 “ 只因 ”,你要是答不出 “ 你太美 ”,那你两中间就会隔一层可悲的厚障壁了。

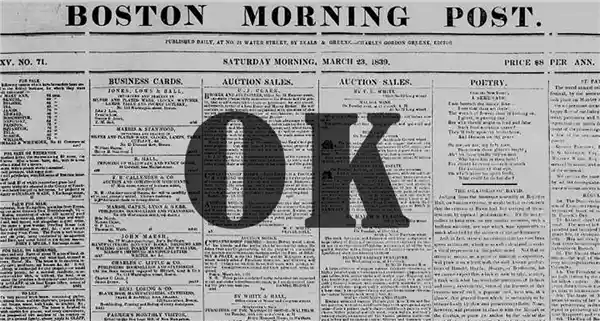

另外这锅也不能全丢给玩 TikTok 的年轻一代身上,早期互联网的局限性以及网民对交流速度的需求,也催生出了 LOL ( laugh out loud,大笑 ) 以及 BRB ( be right back,马上回来 ) 这种缩写语言。

我们也曾经历过类似的现象,比如曾经广泛使用的“orz”,其含义是“失意体前屈”,常用来表达失意、悲愤、敬佩或臣服等情绪。

不过,很多事情的初衷可能是积极的,但最终却带来了负面的结果。对外国朋友来说,网络上的黑话本来是为了促进交流而出现的,但结果却适得其反。

有一批外国人发现,受到网络流行语的影响,英语正面临被破坏的趋势。

上古版本的黑话,如“LOL”这类表达,最初是出于网民提升沟通效率的需求而产生的。从形式上看,它们大多是英语的缩写,本意明确,解释起来也较为简单。 在我看来,这类语言现象反映了网络文化中对简洁与效率的追求。在信息快速传播的环境下,人们倾向于用简短的符号或缩写来加快交流节奏,同时也在一定程度上构建了特定群体内部的认同感。这种语言演变虽然看似随意,但其背后有着清晰的功能性目的,也体现了语言随着时代不断适应新环境的特点。

毕竟除了在英语课上帮李华写信的学生外,母语是英语的外国人,不会在日常交流时文绉绉的像是莎士比亚。

但如今的网络黑话已经大不相同,尽管其中也包含大量缩写,但它们出现的原因并非为了提高沟通效率,而是为了跟随潮流。

许多行业术语或流行语最初可能来自某位博主的玩笑话,或是网友随意留下的一句评论,缺乏明确的规律性。

它试图总结某种已有的现象,却因此让沟通变得更加复杂,导致许多不了解背景的观众不得不去查找它的具体含义。

像是 d=ts,其实就是 distance = time x speed(距离等于时间乘速度)的意思,顺带一提公式原本应该是 d=vt(distance = time × speed),中学毕业的人都知道。

必须指出的是,speed不能替代d=vt公式中的v(Velocity),因为前者指的是物体沿路径移动的快慢,而后者则包含了物体运动的速率和方向。这一区别在物理学习和实际应用中尤为重要,不能简单混淆。理解这一点,有助于更准确地描述物体的运动状态,避免概念上的误解。

你还是没弄清楚两个词的具体区别也没关系,只需要知道,d=ts相当于老外们的主=6。 在我看来,这种表达方式虽然看似简单,但背后可能隐藏着一种对复杂概念的简化处理。在信息传播中,用通俗易懂的方式传递内容固然重要,但也容易导致理解上的偏差。尤其是在涉及专业术语或逻辑关系时,过于简化的表述可能会削弱信息的准确性。因此,在日常交流和新闻报道中,保持语言的严谨性与清晰度仍然是必要的。

你要是觉得类似的操作很熟悉,那就对了,因为咱这边也有类似的观点。

随便搜搜,网上可以找到不少关于网络黑话对青少年产生影响的文章。

果然,世界就像一个巨大的地球村,住在这一头的家长老王和那一头的家长Michael,其实并没有太大的区别,都在为孩子的成长操心不已。 在这个全球化日益加深的时代,不同地域、文化背景下的父母,面对教育、成长等问题时所承受的压力和付出的努力,其实是相通的。无论是东方还是西方,父母对子女的关爱与期望从未改变。这种共通的情感,让世界各地的家长在育儿路上虽身处不同角落,却有着相似的焦虑与期待。

不过,如果我们从更高的视角来看,网络黑话真的会破坏英语的纯正性吗? 在当前的语境中,网络黑话作为一种语言现象,更多是随着互联网文化的发展而自然衍生出的表达方式。它并非真正意义上的“摧毁”英语,而是在一定程度上影响了语言的使用习惯和传播方式。对于这种现象,我们应保持理性的态度,既不必过分担忧,也不应完全忽视。语言本身具有强大的适应性和包容性,它会在不断变化中找到新的平衡点。

2010 年的时候,wired 就发表过一篇英国语言学家 David Crystal 的文章,这位拿到大英帝国勋章的大爷表示,人们认为使用缩写正在摧毁儿童的拼写能力,这观点纯属放屁。

黑话是语言在网络环境下的演变,属于对语言的创造而非毁灭。

英语本身并非一成不变,从古英语到现代英语,变化之大几乎可以被视为两种截然不同的语言。这种演变不仅体现在词汇和语法上,也反映了社会、文化与技术的不断发展。 在我看来,语言的流动性正是其生命力的体现。英语之所以能够成为全球通用语言,正是因为它的包容性和适应性。尽管古英语与现代英语差异显著,但正是这种不断演进的过程,让英语能够承载更多元的文化交流与思想传播。我们应当以开放的心态看待语言的变化,而非固守某一阶段的形式。

网络黑话的出现,并未改变现代英语的基础结构,它最多只是在丰富英语的词汇体系。

与其将人们对网络黑话的担忧视为语言学问题,不如看作是代际差异的表现。

当Z世代逐渐变老,他们或许也会对新一代年轻人创造的网络用语感到不适应。这种代际之间的语言差异,反映了不同年代文化背景和表达方式的变化。虽然具体词汇会不断更替,但语言的演变本身是自然且不可避免的。对于年长一代来说,理解并接受这些新词汇,有助于更好地与年轻群体沟通,避免因语言隔阂而产生误解或疏离感。

英国科幻作家道格拉斯·亚当斯在自己的遗作《The Salmon of Doubt》中,提到的一段话,十分适合用来概括这个现象:

1、任何在我出生时已经有的科技都是稀松平常的世界本来秩序的一部分。

2、任何在我15-35岁之间诞生的科技都是将会改变世界的革命性产物。

3、任何在我35岁之后诞生的科技都是违反自然规律,终将遭到天谴。 科技的发展速度远超人类对自然规律的理解,许多在35岁之后出现的技术,如人工智能、基因编辑等,虽然带来了便利,但也引发了对伦理和生态平衡的深刻担忧。这些技术的快速迭代,让人不禁思考:我们是否正在越过某种不可逆的界限?若不加以约束,未来或许会付出更大的代价。

而且这些被家长批判的网络黑话,肯定会有两个结局。

一些确实低俗、刻意制造的烂梗,即使在受到批评的情况下侥幸逃脱,最终也会慢慢被人们遗忘,成为网络上的电子垃圾。在未来的某一天,像我这样的互联网“掘墓人”会将它们挖掘出来,细细品味一番。

有些原本并无恶意的网络黑话,也可能在时间的沉淀中逐渐被赋予正面意义,最终被怀旧情绪浓厚的人们重新发掘并推崇至高位。 在我看来,语言的演变往往与社会情绪和时代氛围紧密相关。一些曾经被边缘化或带有负面色彩的词汇,随着时代变迁和群体记忆的重塑,可能会被赋予新的解读。这种现象反映了人们在面对过去时的复杂心理,既有对青春岁月的怀念,也有对文化符号的再定义。语言不仅是交流工具,更是时代情绪的载体,值得我们以更开放和理性的态度去观察和理解。

历史一再证明,每一代年轻人都有自己钟爱的事物,这些事物起初常常遭到质疑,但数年后却可能成为一种流行趋势。

被看作是洪水猛兽的武侠小说是这样,被举报说血腥色情的《虹猫蓝兔七侠传》是这样,在网络上广泛传播的网络黑话,也很有可能会这样。

当然,说是这么说,我还是不建议你太跳。

因为如今的情况已不同于往昔,年轻人的过往经历往往会被以4K级别的清晰度记录下来,成为无法抹去的痕迹。这种高度数字化的记录方式,使得个人行为在某种程度上变得更加透明,也更容易被放大和传播。在信息传播速度极快的今天,一段看似普通的视频或照片,都可能在短时间内引发广泛关注,甚至影响一个人的未来发展。这种现象值得我们深思,如何在享受技术便利的同时,保护个人隐私与名誉,已成为社会必须面对的重要课题。

如果有一天,你的孩子指着视频中一个不断喊着“绝绝子”的人,问那是谁。

我不确定你会不会毫不犹豫地承认这就是我,还是把责任推给一个并不存在的远房表哥。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.016729秒