思维速度革命!未来每秒百比特如何引领人类进化?

科技快讯中文网

在互联网数据传输领域,我们通常使用比特每秒(bps)作为衡量标准。例如,为了实现流畅无阻的720p高清视频通话,至少需要120万bps的传输速度。而在2024年的中国,平均带宽下载速度已经达到了惊人的8300万bps。然而,最近一项由科学家完成的研究却揭示了一个令人意外的结果:人类思维的速度非常缓慢,仅为10bps,这相当于每秒仅处理10比特的信息。两位参与研究的科学家用“难以忍受的缓慢”来形容这一发现,这无疑让我们对自身认知能力有了全新的认识。 这项研究成果不仅揭示了人类思维速度与现代通信技术之间的巨大差距,也引发了人们对大脑处理信息方式的新思考。尽管互联网能够以极高的速度传输海量数据,但人类的大脑似乎仍然遵循着一种更为保守、低效的信息处理机制。这种对比或许能激发我们进一步探索如何提高思维效率,甚至可能启发新的技术发展,以更好地模拟或辅助人类的认知过程。无论如何,这样的研究为我们理解人类智能提供了宝贵的视角。

人类思维的速度竟然仅有每秒10比特!这个速度如此之慢,让人不禁疑惑,人们是如何在这种情况下过上如此有趣的生活。关键在于,他们是如何衡量人类思维的呢?在每秒仅能处理10比特信息的情况下,人们又是如何生存下去的呢?首先需要明确的是,这里提到的人类思维速度是指信息处理的速度,这与计算机中的数据概念有所不同。在计算术语中,数据量通常用比特数量来描述,一个比特可以有两个值之一,即二进制中的0或1。然而,信息量并不等同于庞大的比特数量,有时大量的比特可能仅仅对应一条信息。 当前时间是2024年12月。

举一个例子:我有一个朋友刚刚生完孩子,我给他发了一条短信,问他新生儿的性别,对于我来说,他的回答只有一个信息,要么男,要么女,但是他可能会回答一大段话来传递这个信息——这就有了很多的比特数量。信息量化比电脑数据量化要困难得多,不过研究信息论的科学家就在试图量化各种系统中的信息数量,比如语言中每个音节传达的信息量。这项研究就是运用了信息论中的量化指标,然后两个研究人员研究了人类执行的任务以及在执行过程中处理的信息量,以此来估算研究对象的信息处理速度。第一个研究对象是人类打字时的思维速度。

高级打字员每分钟可以打出120个英文单词,若以每个单词平均包含5个字符来计算,这种打字速度等同于每秒敲击键盘10次。这表明其信息处理速度为每秒10比特,即打字时的思维速度为10比特每秒。第二个研究对象是电子竞技选手的思维速度。最初,两位研究人员预计电竞选手的思维速度会更快,因为他们在观看比赛时注意到选手们的手速极快,并且在屏幕上进行复杂操作的速度令人目不暇接。 当前时间为2024年12月。

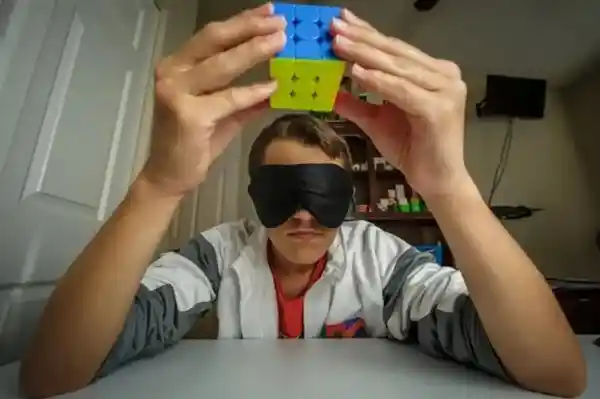

但是,最近的研究显示,电子竞技运动员的信息处理速度大约为每秒10比特,这一发现与之前的研究结果一致。而唯一一个思维速度超出常规的研究对象是速解魔方的快速盲拧选手。在2023年的一场赛事中,美国选手汤米·切里在仅仅5.5秒内观察了魔方的状态,随后在7.5秒内戴着眼罩将其复原。令人惊讶的是,研究人员对汤米·切里的信息处理速度进行了重新评估,结果显示他的处理速度达到了惊人的每秒11.8比特。 这让人不禁思考,人类大脑的信息处理能力虽然看似有限,但某些特定领域的顶尖选手却能展现出令人惊叹的表现。例如,汤米·切里的例子就证明了,通过训练和专注力,人类可以在短时间内处理大量信息。这一发现不仅扩展了我们对人类认知极限的理解,也为我们展示了人类潜能的无限可能。

另外,最近的研究显示,记忆力超群的人在信息处理速度上也存在一定的限制。研究人员选择了一个名为“5分钟二进制”的记忆竞赛作为研究对象。在这个竞赛中,参赛者需要在五分钟内记住一串由0和1组成的数字,记得越多则表现越好。目前,“5分钟二进制”竞赛的纪录保持者是来自蒙古的记忆冠军蒙克舒尔·纳尔曼达赫,她在五分钟内成功记住了1467个数字。然而,研究者们估计,她的大脑在完成这一任务时,信息处理速度仅为4.9比特每秒。在对各种比赛项目的分析中发现,即使是最顶尖的人类选手,其大脑的信息处理速度也大致维持在10比特每秒左右。这表明,人类思维在信息处理方面可能有一个接近上限的速度,大约在10比特每秒左右。 从这个研究结果来看,人类大脑在信息处理方面的潜力似乎存在一定的界限。尽管一些杰出的记忆力选手能够在短时间内记住大量的信息,但他们的大脑处理这些信息的速度并未显著超过普通人。这或许说明了人类大脑在处理复杂信息时的固有限制,也为我们理解人类认知能力提供了新的视角。此外,这样的研究也为进一步探索如何通过训练和方法提升记忆能力提供了科学依据。

人类思维的速度竟然只有每秒10比特!这么慢 怎么活这样的速度我们怎么够用?“10比特每秒”,这样的速度相对于我们现在互联网的数据处理速度,无疑是完全不够看的,为什么我们仅凭这个思维速度就能存活下来。关于这个问题,两个研究人员的回答是:“我们的祖先选择了一个生态位,这个世界的变化速度足够慢,所以即便我们的思维很慢也足以让我们生存下去。事实上,只有在最坏的情况下才需要每秒 10 比特的速度,大多数时候,我们的环境变化速度要慢得多。

大脑在我们祖先的生存中并非必不可少,最初的神经系统进化主要是为了帮助它们导航,从而找到食物并避开天敌。因此,我们不难理解为什么大脑在处理信息时存在一些限制,即使我们拥有大量的神经元,但大脑每次也只能处理一个想法。这一点非常值得思考。与此同时,我们接收到的感觉输入信息量却是惊人的。根据信息论的标准,两位研究者发现,人类的感官(包括视觉、嗅觉、触觉、听觉等)每秒需要处理大约10亿比特的信息量。 从这一角度出发,我们可以更深刻地认识到人类大脑在处理复杂信息时面临的挑战。尽管现代科技的发展使我们能够处理和存储大量数据,但在理解和消化这些信息的过程中,我们的大脑仍然受到生理限制。这提醒我们在设计人工智能或信息处理系统时,要充分考虑到人脑的工作方式,以实现更高效的人机交互。在2024年12月,这样的认识显得尤为重要。

这意味着,我们的大脑每秒最多只能从这十亿比特的信息量中“下载”十比特的信息量,相差十亿倍之多!尽管大脑会过滤掉它认为不重要的信息,这一点已广为人知,但具体机制仍不清楚。此外,据我了解,这项研究首次直观展示了人类大脑究竟过滤掉了多少信息,以及最多能处理多少信息。人类思维的速度竟然只有每秒十比特!如此缓慢的速度,让人不禁疑惑如何应对复杂的生活。如果这项研究结果属实,那么许多科幻小说中的未来场景可能无法实现,比如过去十年间科技巨头们竞相研究的脑机接口技术。

脑机接口技术的研究旨在实现人脑与计算机之间的直接交互,使人类能够以远超普通对话或打字的速度进行交流。然而,我们的认知速度可能会成为这一过程中的瓶颈。即使配备了各种设备,这种限制依然存在,就好比将一台小霸王学习机连接到光纤互联网上——硬件的局限性会制约我们所能获取的信息量。 当前时间是2024年12月。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.017363秒