深海奇观:鲨鱼与小鱼的互动揭秘

科技快讯中文网

瘙痒(Itch),从感官角度来看,是一种独特的感知体验。它不像疼痛那样尖锐和强烈,但却能引发一种难以抑制的抓挠冲动。 这种感觉虽然看似轻微,但在日常生活中却常常困扰着人们。在医学上,瘙痒被视为一种复杂的生理反应,但其背后的机制至今仍不完全明了。对于许多人而言,瘙痒不仅影响生活质量,还会带来心理上的不适。例如,长期受皮肤病困扰的人们,瘙痒可能成为他们日常生活中最大的烦恼之一。 此外,值得注意的是,不同文化和个人对瘙痒的感受可能存在差异。在一些文化中,轻微的皮肤刺激可能被解释为某种精神或身体上的不平衡。而在现代社会,随着生活节奏加快,人们面对的压力增加,瘙痒症状似乎也变得更加普遍。 因此,如何有效管理和缓解瘙痒,不仅是医学领域需要关注的问题,也是提高公众生活质量的重要一环。未来的研究或许能够帮助我们更好地理解瘙痒的本质,并开发出更有效的治疗方法。

我们都有过难以忍受的瘙痒经历,而且往往越抓越痒。这种情况不仅发生在人类身上,许多动物也同样遭受瘙痒的困扰,它们通常会通过摩擦树木等方法来缓解瘙痒。

人痒了可以通过挠来缓解不适,但鱼类作为水中的生物,并没有爪子,无法像人类那样挠痒。那么,鱼类是否会感到痒呢?更关键的是,我们又该如何判断它们是否“痒”呢?

什么是痒?

科学家无法直接询问鱼儿:“你感到痒吗?”他们只能通过精心设计的一系列实验,试图通过观察鱼儿的行为和神经反应来解开这个谜题。

瘙痒感通常由外界刺激物或内部信号(如炎症因子)引发。某些化学物质能够直接作用于TRPA1,激活其“开关功能”。TRPA1(瞬时受体电位锚蛋白1)是一种离子通道蛋白,分布在感觉神经元的末梢,负责感知化学和物理刺激。它不仅参与疼痛和瘙痒的感知,还能对温度变化和某些刺激性化学物质作出反应。 这种机制为我们理解瘙痒和疼痛提供了新的视角。TRPA1作为感知系统中的关键分子,不仅帮助我们识别潜在的有害刺激,还可能在某种程度上解释为何有时轻微的物理刺激会引发强烈的瘙痒感。此外,由于TRPA1与多种过敏反应有关,深入研究这一领域可能为开发新型抗过敏药物提供重要的科学依据。未来的研究需要进一步探索TRPA1的具体作用机制及其在不同疾病中的表现,以期为相关疾病的治疗带来突破。

当TRPA1被激活时,它会促使神经元内的钙离子流动增加,从而生成电信号。这些电信号快速传递至专门处理瘙痒感觉的感觉神经元,例如位于背根神经节(DRG)中的C纤维。C纤维犹如瘙痒信号的“专用信使”,将信号从皮肤表面一直传递到脊髓,再进一步传送到大脑的丘脑及大脑皮层,使我们体验到“痒”的感觉。

怎样知道鱼在痒?

2017年9月,美国华盛顿大学的阿贾伊·德干(AjayDhaka)带领的研究团队对痒觉机制进行了深入探索。他们选择了两种研究模型:一种是小型且透明的斑马鱼,另一种则是传统的实验动物小鼠。这一选择不仅体现了研究者在实验设计上的创新思维,也反映了现代科学研究中跨物种比较的重要性。 从这个研究中可以看出,科学家们越来越注重寻找不同生物体之间的共通性与差异,以期能够更全面地理解生物现象背后的机理。斑马鱼作为一种模式生物,其透明的身体结构使得研究人员可以直接观察到神经系统的活动,而小鼠作为经典实验动物,拥有更为成熟的遗传学研究工具和技术。这两种模型的结合使用,无疑为深入探究痒觉机制提供了有力的支持。此外,这样的研究策略也为我们提供了一个很好的范例,即如何通过整合多种研究手段来推动科学研究的进步。

斑马鱼 图源:A-Z Animals

为了探究鱼类是否具有类似哺乳动物的瘙痒反应,科研人员从已知能引起哺乳动物瘙痒的化学物质中筛选出了几种候选物质,其中包括咪喹莫特(Imiquimod,IMQ)。这项研究不仅有助于理解不同物种对刺激的反应机制,还可能为未来的鱼类健康管理和福利提供新的视角。 这种跨物种的研究方法非常有趣,它不仅挑战了我们对于“瘙痒”这一感觉的传统认知,同时也揭示了生物在面对外界刺激时可能存在的共通性。通过这样的实验,我们可以更好地了解鱼类的感受能力和行为模式,从而在保护和利用这些资源时采取更加科学和人道的方法。此外,这也为开发更有效的治疗方案提供了可能性,尤其是针对那些与瘙痒相关的疾病或不适状态。

咪喹莫特作为一种人工合成的TLR7激动剂,其设计初衷是为了对抗病毒感染(例如尖锐湿疣)以及皮肤癌。通过模仿病毒RNA的作用,它能够激活TLR7受体,进而激发人体免疫系统的响应。这种创新药物机制为治疗这些顽固性疾病提供了新的希望。尽管如此,临床应用中仍需严格监控其安全性和有效性,确保患者能够从中获得最大的益处而减少潜在风险。此外,随着对该药物作用机理的深入理解,未来可能还会发现更多适应症,进一步拓展其医疗应用范围。 个人认为,咪喹莫特的开发体现了现代医学在精准激活免疫系统方面取得的重要进展。它不仅为特定疾病患者带来了新的治疗选择,还为研究其他免疫相关疾病的治疗方法提供了宝贵思路。然而,任何新药的应用都应谨慎行事,持续的临床试验与长期监测对于确保其安全性和疗效至关重要。

TLR7是一种在免疫系统中扮演重要角色的受体蛋白,主要存在于免疫细胞(例如树突细胞、巨噬细胞和B细胞)的内体膜上。其主要作用是识别病原体,尤其是病毒的单链RNA(ssRNA),进而激活宿主的抗病毒免疫应答。

TLR7(Toll样受体7)的过度激活可能会引发局部炎症反应,进而导致瘙痒和刺痛等不适症状。正是由于这种机制,研究者选择了咪喹莫特作为刺激物,来观察其在斑马鱼身上引起的瘙痒反应。 从科学研究的角度来看,这一发现为理解瘙痒反应的机制提供了新的视角。通过使用斑马鱼这一模式生物,科学家能够更方便地进行观察与实验,这对于未来开发针对瘙痒症的新疗法具有重要意义。此外,这也提示我们,在某些皮肤病的发生发展中,免疫系统的异常激活可能是关键因素之一。因此,探索如何精准调控免疫系统,以减轻相关症状,将是未来研究的一个重要方向。

问题来了,TRPA1作为瘙痒和疼痛感知的关键离子通道,其研究确实为治疗相关疾病提供了新的视角。然而,选择作用于TLR7(Toll样受体7)的药物如咪喹莫特,也有其独特的科学依据和潜在优势。咪喹莫特是一种免疫调节剂,它通过激活TLR7来增强机体的免疫反应,这不仅在皮肤病治疗中有显著效果,还可能对其他炎症性疾病提供新的治疗策略。 从这一角度出发,虽然TRPA1通道的研究为我们理解瘙痒和疼痛机制提供了重要线索,但针对TLR7的药物开发,如咪喹莫特,同样展现出了其独特价值和广泛的应用前景。这表明,在探索神经性疾病治疗手段时,多路径、多靶点的综合策略可能会带来更全面和有效的解决方案。 因此,尽管TRPA1和TLR7分别在不同层面上影响着人体的感觉和免疫反应,但两者的研究和应用都具有重要意义,未来或许可以考虑结合这两种途径,以期达到更好的治疗效果。

TLR7主要在免疫系统中发挥作用,而TRPA1则与感官系统紧密相关。尽管两者功能看似不相干,但一些研究显示,TLR7的激活可能会间接影响TRPA1通道的功能。例如,炎症因子可能通过复杂的细胞信号传导途径间接作用于TRPA1,进而加剧瘙痒或疼痛的感觉。

研究团队首先将这些化学物质溶解在特定的介质中,然后将其应用于三天大的斑马鱼幼体上。这种实验方法有助于观察这些化学物质对生物体在早期发育阶段的影响。通过这样的研究,我们可以更好地理解化学物质如何影响生物体的生长和发展,从而为环境保护和人类健康提供科学依据。此外,这种方法也提醒我们在日常生活中要更加谨慎地使用化学品,以减少潜在的风险。

实验显示,在测试的化学物质中,咪喹莫特能够显著激活斑马鱼三叉神经节(主要负责面部感官信号)中的神经元,同时还促使小鱼表现出一种特殊行为——频繁地用嘴部摩擦鱼缸壁,就像试图“挠痒”一样。

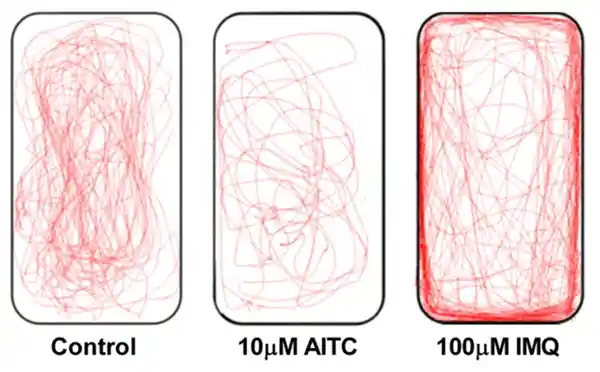

IMQ 引起成年斑马鱼表现出瘙痒行为 图源:文献 1

所谓的瘙痒行为,指的是斑马鱼游动速度显著提升以及运动轨迹变得更加频繁。这种行为模式被视作鱼类在感受到不适(例如瘙痒)时的典型反应。

到底是什么打开了痒的开关?

为了探究背后的机制,科学家们利用基因编辑技术抑制了斑马鱼体内的TRPA1通道。当这些经过基因改造的斑马鱼接触到咪喹莫特时,它们不再表现出摩擦行为,就像这种化学物质对它们不再造成不适一样。这项发现强烈提示,TRPA1通道很可能是咪喹莫特引起瘙痒反应的重要因素。

红线表示追踪斑马鱼的游泳路径。左图展示了斑马鱼正常的游动情况。中间的图片显示,在斑马鱼上唇注射了10 μM的MAITC(异硫氰酸烯丙酯,一种芥末中的刺激性成分)后,鱼表现出疼痛反应,其活动显著减少。右图则呈现了向斑马鱼上唇注射100 μM IMQ后的反应,鱼开始频繁摩擦鱼缸壁,类似于抓痒的行为。图源:文献1

为了进一步验证,他们还测试了其他潜在路径,比如与免疫反应有关的TLR7受体。然而,TLR7很快就被排除了嫌疑,原因是在相关斑马鱼神经元中并未检测到它的表达,同时它也没有对斑马鱼的行为造成任何影响。

研究者们发现,即使是相同的TRPA1通道,在面对不同浓度的化学物质时也会表现出显著差异的反应。低浓度的咪喹莫特可以温和地激活少量神经元,引发类似于瘙痒的行为;而高浓度的化学物质,比如芥末油(另一种TRPA1激动剂),则会激活更多的神经元,从而引发更为强烈的疼痛反应。研究者生动地将这种现象比喻为“嗡嗡作响的小警报”和“震耳欲聋的大火警铃”。

从生理上看,痒和痛实际上共享一部分神经通路,比如它们都可以通过TRPA1通道感知刺激。但通过不同的神经元分支和激活阈值,它们实现了“分工协作”。这种机制不仅帮助我们更精确地感知外部环境的变化,还反映了神经系统在进化过程中形成的高效应对策略。例如,痒觉通常是由轻微刺激或潜在有害物质引起的,而痛觉则更多与组织损伤或严重威胁相关联。因此,痒觉信号往往需要更低的刺激阈值就能触发,以便快速提醒机体可能存在的威胁,而痛觉则需要更高的阈值,以避免对日常轻微不适的过度反应。这一机制既保证了生存的基本需求,又避免了过度敏感导致的能量浪费。这种精妙的神经调节方式,不仅体现了自然选择的力量,也为我们理解疼痛管理和瘙痒治疗提供了新的视角。

痒感受器(敏感神经元)对轻微刺激作出响应,主要针对局部的小范围威胁。痒感信息通过特定的C类神经纤维传递,这类纤维较细且传导速度较慢(大约1米/秒)。由于其缓慢的传导特性,瘙痒感并不紧迫,使我们有足够的时间去挠痒或进行轻柔的处理。

痛感受器(强刺激神经元):对高强度刺激作出反应,处理更紧急的情况。它通常由Aδ纤维和C类纤维共同负责。Aδ纤维传导速度较快(约5-30米/秒),使疼痛信号能迅速传递到中枢神经系统,从而触发即时反应,比如快速缩回受伤的手脚。 从生理学角度来看,这种机制确保了人体能够迅速应对潜在的伤害性刺激,从而减少进一步的损伤。然而,在现代社会中,这种即时反应有时也可能成为一种负担。例如,在一些需要长时间专注的工作环境中,工人可能会因为忽视疼痛而造成更大的伤害。因此,对于如何在保护自身安全的同时保持高效工作,人们需要更加关注和思考。此外,这也提示医学界在研究止痛方法时,不仅要考虑缓解疼痛,还需要考虑到如何不影响人体正常的警觉反应。

这种“双轨制”机制帮助生物区分了刺激的轻重缓急,从而选择更合适的行为。

为了验证这种机制是否适用于哺乳动物,研究团队转而使用小鼠进行实验。他们观察到,咪喹莫特同样可以通过激活TRPA1通道来诱发小鼠的瘙痒行为。当这些通道通过基因编辑被关闭后,小鼠的抓挠行为明显减少,然而它们对疼痛的反应并未受到显著影响。

更有趣的是,研究发现,小鼠的TRPA1通道对咪喹莫特的反应明显弱于斑马鱼。这一差异或许能够解释为何咪喹莫特在小鼠体内主要引起瘙痒感,而在人体内则通常同时产生瘙痒和刺痛的感觉。

通过斑马鱼和小鼠的实验,科学家们不仅揭示了瘙痒感知的一个关键机制,还提出了一种引人入胜的假设:瘙痒可能是痛觉传导路径的“进化副产品”,有助于动物对轻微有害刺激作出反应。这一简洁而高效的作用机制,很可能在脊椎动物中得到了保留。

鱼痒了,怎么挠?

面对瘙痒的问题,没有 fins(鳍)的鱼类除了在鱼缸内摩擦外,还有什么方法可以缓解呢?

答案之一是鲨鱼!

2022年,来自澳大利亚西澳大学的克里斯托弗·汤普森(Christopher D. H. Thompson)博士及其研究团队,经过七年的努力,在全球三大洋的36个不同地点,进行了一项关于“鱼类挠痒行为”的深入研究。

对于海洋中的鱼类而言,寄生虫是难以避免的问题,这常常导致它们感到“痒”。当寄生虫在鱼体表寄生时,会利用吸盘或钩刺等附着器官紧紧抓住鱼的皮肤或鳃盖。这种物理性附着不仅会造成组织损伤,引发红肿,还会刺激鱼体表的机械感受器和化学感受器,进而向大脑传递痒的感觉信号。

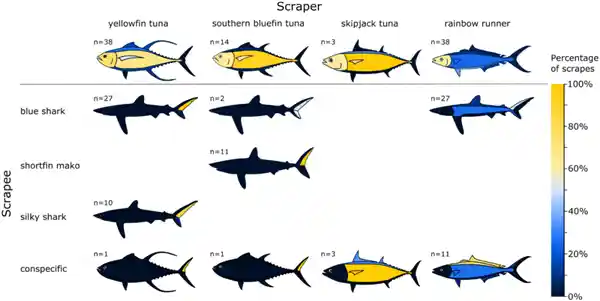

研究团队通过诱饵遥控水下视频系统(BRUVS)记录了6166段海底视频,详细观察了261种海洋动物的行为。经过精细分析,他们发现了一个令人惊讶的现象:黄鳍金枪鱼、南方蓝鳍金枪鱼以及虹鳟鱼,这些通常被视为猎物的鱼类,竟然会主动接近鲨鱼——它们的潜在捕食者,以清除身体表面的寄生虫。 这一发现不仅揭示了海洋生物之间复杂而微妙的关系,还展示了自然界的生存智慧。它表明,即使是面对可能的威胁,生物们也能找到互利共生的方式。例如,对于这些金枪鱼和虹鳟鱼来说,与鲨鱼“合作”不仅能够帮助它们摆脱寄生虫的困扰,而且似乎并没有显著增加被攻击的风险。另一方面,鲨鱼也可能从这种互动中获益,比如通过这种方式获得额外的食物来源或清洁服务带来的某种形式的满足感。 这个现象提醒我们,自然界中的生态关系远比我们想象的要复杂和精妙得多。通过更深入的研究,我们可以更好地理解不同物种之间的相互作用,并为保护海洋生态系统提供科学依据。

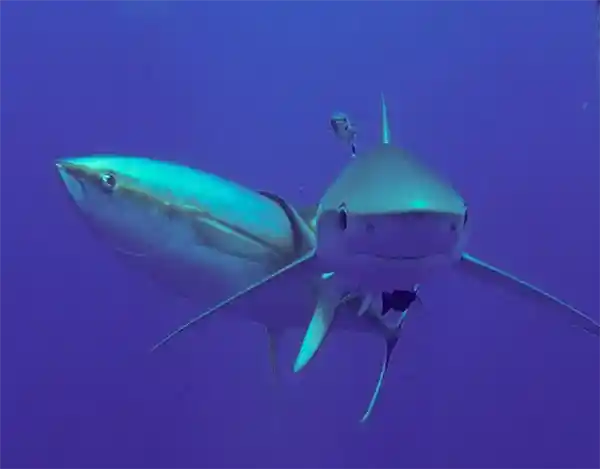

一条黄鳍金枪鱼在蹭大青鲨 图源:文献

磨蹭行为在视频中表现得十分明显:鱼类先是小心翼翼地靠近鲨鱼,等待着鲨鱼尾鳍摆动到一个合适的位置,然后它们会迅速擦过去,仿佛是在利用“鲨鱼版砂纸”进行自我清洁。 这种现象不仅展示了海洋生物之间一种独特的共生关系,也反映了自然界中复杂而微妙的互动模式。通过观察这些细节,我们能更深刻地理解不同物种间的相互依赖和适应机制,从而更加珍惜和保护我们共同的自然环境。这种看似简单的互动背后,其实蕴含着生态系统中不可或缺的重要环节。

大白鲨的皮 图源:white shark ocean

鲨鱼皮肤上的独特结构——皮齿,使它的表面变得非常粗糙,这使得它成为自然界中的天然磨砂工具。鱼类特别喜欢利用鲨鱼皮肤的这种特性来摩擦自己的头部、眼睛和鳃盖等部位,因为这些地方往往是寄生虫最易寄生的地方。 这样的现象不仅展示了生物之间复杂而微妙的相互作用,也提醒我们自然界的每一种生物都有其独特的生存方式和对环境的适应能力。鲨鱼皮肤的这一特征,不仅是鲨鱼自身防御机制的一部分,也为其他海洋生物提供了一种天然的清洁手段。这表明,在看似简单的生物互动中,往往蕴含着更为复杂的生态平衡关系。

大洋性鱼类,特别是金枪鱼和虹鳟鱼,经常展现出明显的摩擦行为。大青鲨是它们首选的摩擦对象,其粗糙的皮肤可能提供了极佳的摩擦效果,而大青鲨对此行为似乎没有明显的反应,从而降低了潜在的威胁。图源:文献

汤普森博士的研究揭示了一个有趣的生态现象:许多鱼类似乎特别偏爱与鲨鱼进行一种特殊的互动——刮擦。数据显示,高达83%的刮擦行为发生在鲨鱼身上,而只有17%发生在同类之间。更令人惊讶的是,鲨鱼对于这些刮擦行为表现得异常平静,既没有试图躲避也没有发起攻击,这为鱼类提供了一个相对安全的环境来完成它们的“清洁任务”。 这一发现不仅展示了海洋生物之间复杂而微妙的关系,还提醒我们自然界的每一个细节都蕴含着智慧和平衡。通过观察这类行为,我们不仅能更好地理解海洋生态系统中的物种互动方式,还能从中获得启示,思考如何在人类社会中促进不同群体之间的和谐共处。此外,这项研究也强调了保护鲨鱼的重要性,因为它们不仅是海洋食物链中的关键一环,还可能在维持某些生态功能上扮演着更为重要的角色。

谁能想到,鱼类也会经历“痒”的困扰?更令人惊讶的是,它们竟然能巧妙地借助鲨鱼这样的强大掠食者来缓解这种不适。这一行为不仅展示了鱼类如何适应环境以求生存,也体现了自然界中错综复杂的相互作用。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.016873秒