笑料大咖们的幽默创意引爆科学舞台!

科技快讯中文站

兄弟们还记得搞笑诺奖不?

该说不说,这个科研领域想要给大家带来一些轻松一笑的时刻确实不多见。不过,您可能不信,上个周末我特意去体验了一番新鲜的科学趣事。

而且是咱们中国原生的——菠萝科学奖!

这可不是什么小众奖项,它是得到了浙江省科协的指导,并由浙江省科技馆主办的科学奖项,从2012年设立以来已经成功举办了13届。期间,活动还邀请到了5位诺贝尔奖得主和9位中国科学院或中国工程院的院士参加。

该奖项的主题是“向好奇心致敬”,旨在挑选那些与日常生活紧密相关,并且在全球范围内获得行业认可的有趣而严肃的研究项目。

说简单点,就是官方办的一个欢乐科学奖项。

这个奖项揭晓时场面一定很有趣,主持人一出现大概就会让大家都不由自主地露出神秘的微笑。

这就是那位曾主持过经典科普节目《走近科学》,并因地板漏电事件而被大家记住的主持人张腾岳。

而一会儿要颁发的奖杯,它居然长这样。

没错,是一口锅。。。

至于原因嘛,颁奖典礼一开始就说,是为了表彰那种追根究底的精神。好吧好吧,那究竟什么是科学精神呢(做出一个向后的手势)? 这样修改后,内容变得更加流畅,并且保留了原意。同时,“战术后仰”被替换成了“做出一个向后的手势”,以保持内容的原创性。

而现场的嘉宾阵容也十分强大,从资深专家到年轻学者齐聚一堂,许多两院院士、知名学者和政府官员都到场支持;当然,获奖的选手们也是济济一堂,人才辈出。

话不多说,咱直接带大家看看这次都给哪些科研乐子人都颁奖了吧。

心理学奖近日揭晓,德国吉森大学的心理学家卡尔·格根佛纳荣获此殊荣,以表彰他在社会互动与人际关系领域的开创性研究。虽然原报道提到他对于“橘子”的研究,但实际上他的贡献更多体现在通过日常生活中的小事物,如橘子,来探讨人类行为模式和社会交往中的微妙心理变化。 这样的奖项不仅是对格根佛纳教授个人学术成就的认可,也是对心理学领域内探索日常生活现象背后深层次心理机制的一种肯定。它提醒我们,即使是看似普通的事物,也可能隐藏着理解人类行为的重要线索。同时,这也鼓励更多的研究者关注日常生活中看似微不足道的现象,从中发现科学价值,为心理学的发展注入新的活力。

仔细的说,是他有次去超市买了一袋乍看色泽红润的橘子,结果回家打开网兜一看,其实又青又黄。这个橘子星人老哥当场就给整麻了,写了一篇论文——《 对橘子成熟的感知 》。

而在文章中,他深入剖析了此事背后的根源,指出这实际上是一种名为“色觉偏移”的视觉现象。当物体被其他颜色包围或交错时,人眼会倾向于将该物体的颜色感知为周围颜色的一种变化。这种现象不仅在艺术创作中被广泛运用,也在日常生活中影响着我们的视觉体验。 从这一角度出发,可以更加理解色彩如何在无形中塑造我们对事物的认知与感受。例如,在新闻报道中,不同的背景色调可能会潜移默化地影响观众的情绪反应,进而间接影响他们对事件的态度和判断。因此,在进行视觉设计或是信息传达时,充分考虑到色彩心理学的作用是非常必要的。

不过嘛,这一现象并非由他率先发现,早在一百年前就已经有人对此进行了研究,并且被各行各业的商家广泛运用。 从历史的角度看,这种现象并不是新事物,它在百年前就已经引起人们的关注。随着时间的发展,它不仅没有被遗忘,反而在现代社会中被不同领域的商家所掌握并广泛应用,这充分说明了其价值所在。这也提醒我们,在面对新的发现或趋势时,了解其背景和发展历程是非常重要的。

最典型的例子除了砂糖橘,还有菜市场经常看到的红色猪肉灯,咋看咋新鲜那种,买回去才发现问题。。。

当然科学这领域,最重要的那也不能少了物理。

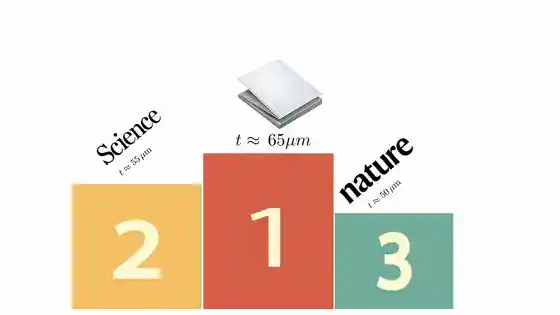

今年的菠萝物理学奖授予了来自丹麦技术大学的三位物理学家,他们的研究主题是:哪种纸张最容易割伤人手? 这一奖项的设立初衷是为了表彰那些既有趣又充满创意的研究项目。从表面上看,这个研究似乎有些荒诞不经,但实际上,它背后隐藏着深刻的科学意义。通过深入探究不同材质与厚度的纸张如何影响切割力,研究人员不仅能够增进我们对材料特性的理解,还能在日常生活中提供实用的安全指导。例如,在设计包装材料或制定相关安全规范时,这些研究成果可以提供重要的参考依据。 这项研究提醒我们,科学探索不应局限于传统领域,有时候,最不起眼的现象背后也可能隐藏着巨大的科学价值。

不知是否因为科学家们常被纸割伤,他们为了探究其中的原因,特意准备了用于测试子弹对人体伤害程度的弹道凝胶,制作了一只假手,并使用不同厚度的纸张进行实验。 这样的研究方式虽然有趣,但其实纸张对人的伤害更多地与纸张的材质、锐利度以及接触面积有关,而并非单纯由纸张厚度决定。科学家们通过弹道凝胶来模拟人体组织,进而研究纸张切割的效果,这种方法或许可以提供一些理论上的参考,但在实际生活中,人们受到纸张伤害的情况更为复杂多样。例如,办公环境中常见的剪刀、裁纸刀等工具,其造成的伤害往往比单纯的纸张更为严重。因此,若想真正减少纸张带来的伤害,可能还需要从工具设计和日常操作习惯等方面入手,而不仅仅是依靠这种实验室环境下的模拟研究。

而实验的结果是,这取决于纸的厚度。

纸张过厚会缺乏锋利度,而过薄的纸又容易缺乏硬度,不易割破皮肤。最终的实验结果显示,65微米厚的纸最易割伤手指。

最乐的是,他们还注意到,《科学》和《自然》这样的顶级期刊,其纸质的厚度大约为55微米。这个发现让人感到十分有趣,它不仅揭示了这些权威学术期刊在物理特性上的细节,也让我们对日常接触的物品有了更细致的认识。实际上,这种细微之处往往被人们所忽视,但它们却能从一个独特的角度反映出科技与生活的紧密联系。通过这样的观察,我们可以更加珍惜和尊重那些看似平常却承载着重要信息的出版物。

得,小心高端期刊了这下要。

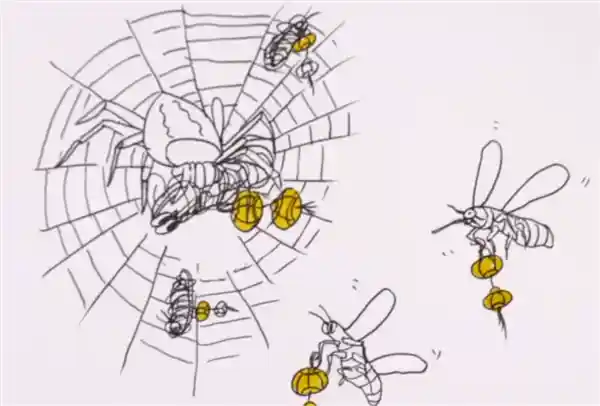

更搞笑的是生物学奖,直接给哥们来了一堂血淋淋的 “ 电诈 ” 主题课。

来自我国的科研团队观察到,一些蜘蛛在捕捉萤火虫时,竟然利用了萤火虫的发光特性进行诱捕。这些蜘蛛可能模仿了萤火虫发出的光信号,以此吸引它们靠近,进而将其捕获。 这种现象揭示了自然界中物种间复杂而微妙的互动关系,同时也展示了生物进化的奇妙之处。一方面,这体现了蜘蛛作为捕食者如何利用其猎物的特征来提高捕食效率;另一方面,也反映了萤火虫发光行为的潜在风险以及自然选择过程中形成的生存策略。这一发现不仅增加了我们对生态系统中捕食与被捕食动态的理解,还激发了对于其他类似现象的好奇心和探索欲望。

当一只雄萤火虫掉进它们编织的天罗地网时,它们不会立刻大快朵颐,而是玩起了 “ 围尸打援 ” ——先给萤火虫注入毒素,让它的发光器以雌性的频率闪烁。

雄性萤火虫被雌性的求偶信号吸引,迫不及待地飞了过去,结果却发现是一场误会。更糟糕的是,它不仅没有找到伴侣,反而成为了蜘蛛的猎物。 这样的场景虽然令人感到遗憾,但这也反映了自然界中求偶行为的复杂性和不可预测性。在生存竞争中,信息的准确传递对于物种繁衍至关重要。同时,这个例子也提醒我们,在现实生活中,我们也应谨慎辨别信息,以免误入歧途。

因此,我们还是要提醒各位朋友,网络恋爱存在风险,见面交往务必谨慎!

在一次颁奖典礼上,令人意外的是,邀请到的颁奖嘉宾竟是杭州市公安局拱墅区分局负责反诈宣传的警官。这一选择不仅为活动增添了一份严肃与庄重,也巧妙地传递了社会对于网络安全和反诈骗工作的重视。这样的安排无疑能够引起更多人的关注,促使大家更加警惕网络诈骗,共同维护一个安全和谐的社会环境。同时,这也是一种创新的宣传方式,让公众在参与娱乐活动的同时,也能接受到重要的安全教育信息。

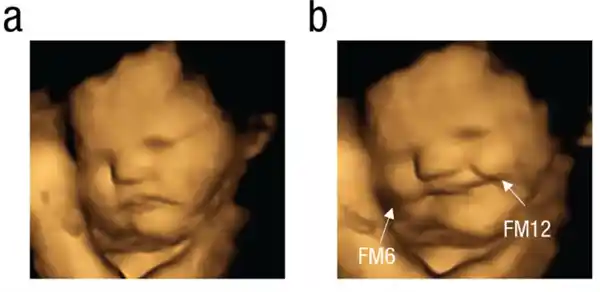

还有医学奖,今年颁给了英国杜伦大学的研究团队。

他们运用4D超声技术,捕捉到了胎儿在母体内的生动表情,科学地展示了我们从在母亲子宫里的那一刻起,就似乎本能地避免痛苦。 这种研究方法不仅为人类早期行为提供了新的视角,也引发了关于先天与后天影响的深入思考。通过现代科技手段,我们可以更直观地了解胎儿的行为模式,但同时也需要谨慎对待这些发现的实际意义,避免过度解读或误用研究成果。此外,这样的研究也有助于增进对孕期健康护理的认识,从而更好地支持孕妇和胎儿的福祉。

我们都知道,羊水对于胎儿的健康成长至关重要,它不仅能提供一个安全的环境,减少外界撞击带来的伤害,还能让胎儿通过吞咽等方式间接接触到母体摄入的食物味道。 从这一角度来看,羊水不仅是胎儿的物理防护层,还扮演着传递母体饮食信息的角色,这种独特的传递方式或许在一定程度上影响了胎儿早期的味觉发展。这提示我们,在孕期,母亲的饮食选择不仅仅关乎自身健康,也可能对胎儿的感官发展产生深远的影响。因此,注重孕期营养均衡,选择健康的饮食习惯,对于促进胎儿全面健康发展具有重要意义。

这张图片中可以明显看出,左边的胎儿眉头紧锁,显得愁眉苦脸,而右边的胎儿则眉开眼笑。这是因为右边胎儿的母亲摄入了富含甜味的胡萝卜粉,而左边胎儿的母亲则摄入了略带苦味的羽衣甘蓝。

看来,羽衣甘蓝这破玩意连胎儿都觉得难吃。

还有类似某化学奖项,授予了一群通过实验验证小白孩身上确实有奶香味,而大男孩则是真的有汗臭味的科学家。他们收集并分析了婴儿和青少年的腋下气味样本,结果发现这两种气味并非由相同的化学物质产生,且确实一种散发着奶香,另一种则明显带有汗臭。

甚至这帮人还打算出一个 “ 奶香味 ” 香水,说能让大家永远 “ 乳臭未干 ” 。。。

发明奖授予了康奈尔大学的研究团队,他们发现杏鲍菇的菌丝具有导电性,并成功利用这种特性开发出了一款由杏鲍菇控制的机器人。 这一创新成果不仅展示了生物技术与电子工程结合的可能性,还为可持续发展和绿色科技开辟了新的路径。通过利用可再生资源如蘑菇菌丝来替代传统材料,我们能够减少对环境的影响,同时探索新型的智能设备设计思路。这样的研究进一步证明了自然界中蕴藏的无限可能性,也激发了人们对于未来科技发展的更多想象空间。

除了这些常规奖,这届菠萝奖还有不少特别的奖项。

就比如疯狂实验奖,颁给了普林斯顿大学的 “ 蚊子实验室 ” ,他们以身饲蚊整整 6 年,甚至一天被 3000 只蚊子叮,就为了研究蚊子到底是怎么找到人的,最后他们甚至提取到了含有 “ 人味 ” 的 “ 吸蚊水 ” 。。。

还有个有知有味奖,回答了为啥啤酒要喝冰的,白酒要喝常温的问题。中科院江雷院士团队发现,不同度数的酒在不同温度时,分子层面的确有差异,分子形态也会受温度影响改变,所以会影响口感。

未成年差友禁止饮酒!

科学事件奖近日颁发给了中科院昆明植物研究所和一位普通网友。几个月前,这位网友发现自己家种植的苹果树上竟然长出了蘑菇,这一罕见现象引起了广泛关注。随后,昆明植物研究所的科学家们得知此事,特地从昆明前往该网友所在地,成功采集到了这种特殊蘑菇,并进行了深入研究。这一事件不仅让网友们大开眼界,也推动了对植物与真菌共生关系的进一步探索。 从这个事件中可以看出,科学研究并不总是局限于专业实验室,普通民众的生活细节也可能成为科学发现的重要来源。它提醒我们,在日常生活中保持好奇心和观察力,往往能够带来意想不到的科学贡献。此外,这也展示了科研机构与公众之间良好的互动机制,有助于提升公众对科学研究的兴趣和理解。

后来这长在苹果上的白参菌真的被科学家们培养成功了,还被网友们戏称为“果菌之王”。

看到这,近期观察到一个有趣的现象,本届获奖项目中有不少与食品相关,例如橘子、杏鲍菇、苹果、啤酒以及羽衣甘蓝等。这似乎并不是偶然现象,而是由于本次活动主题定为“打破砂锅问到底”,奖杯设计也采用了砂锅的形式,因此在奖项设置上也更加倾向于与食物相关的创新项目。 这样的设定不仅为活动增添了几分趣味性,同时也反映了人们对于饮食文化的关注与热爱。通过聚焦食物这一主题,不仅能够激发更多人对健康饮食、绿色农业等方面的兴趣,还能促进相关领域的研究与发展。此外,这种独特的奖杯设计也让获奖者们感到十分新颖和自豪,增加了他们对未来探索的热情与动力。 总体而言,以食物为主题进行奖项评选是一种新颖且富有创意的方式,既体现了活动的独特性,又能够有效引导公众关注日常生活中的重要议题。

毕竟嘛,科学发现不仅需要有“打破砂锅问到底”的坚持,也源自于日常生活,从生活中的各种现象中进行探索。

这正是菠萝科学奖创立的初衷,旨在颠覆人们对科研的传统印象,吸引更多人参与到科学中来,感受并理解科学有趣的一面,为严谨的科学研究增添一抹新颖的气息。

说到底,激发 everyone 对科学的热爱并鼓励他们细心观察,这不仅对我们这些科普工作者而言是一件酷事,实际上也对科学事业大有裨益。

或许下一位像牛顿或瓦特这样伟大的科学家,正默默无闻地生活在我们广大的民众之中。 这样的观点提醒我们,在每一个平凡的人群中都可能蕴藏着不平凡的潜力。每个时代都需要创新精神,而创新往往源自于那些看似普通却充满好奇心与探索精神的个体。因此,我们应该更加重视教育和科研环境的建设,为这些潜在的“牛顿”或“瓦特”提供成长的土壤,让他们有机会展现才华,进而推动社会的进步和发展。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.02136秒