传统文化纷争:年味大对决!

科技快讯中文网

还没到春节,春节再次成为热议话题——这个中国人最重视的传统节日终于成功申报非物质文化遗产!近日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会审议通过,决定将“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录。消息一出,饺子队和汤圆队又开始争论不休了。

12月4日,在巴拉圭亚松森联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会评审现场,大屏幕上播放的是春节宣传视频(新华社记者朱雨博摄)。春节申遗成功:饺子队、汤圆队又吵起来了。消息传来,我们忙着庆贺,“它们”却吵翻了天:春节这么重要的中国传统节日都成了全世界的遗产,这么大的功劳该算到谁头上呢? 饺子队:春节灵魂美食,必须是首席。饺子先声夺人:“俗话说‘民以食为天’,春节的美食可是春节的灵魂所在,我们饺子在春节的分量举足轻重。” 这次春节申遗成功,不仅是对中华民族传统文化的认可,更是对全球华人情感的一种肯定。春节作为中国最重要的传统节日之一,承载着丰富的文化内涵和历史积淀。从饺子队和汤圆队的争论可以看出,每一种食物都代表了不同地域和文化的特色,也反映了人们对春节这一重要节日的深厚情感和独特理解。无论是饺子还是汤圆,它们都是春节期间不可或缺的文化符号,共同构成了春节丰富多彩的文化景观。这也提醒我们,在传承和发展传统文化的过程中,应该更加注重多元性和包容性,让各种文化元素和谐共存,共同促进中华文化的繁荣与发展。

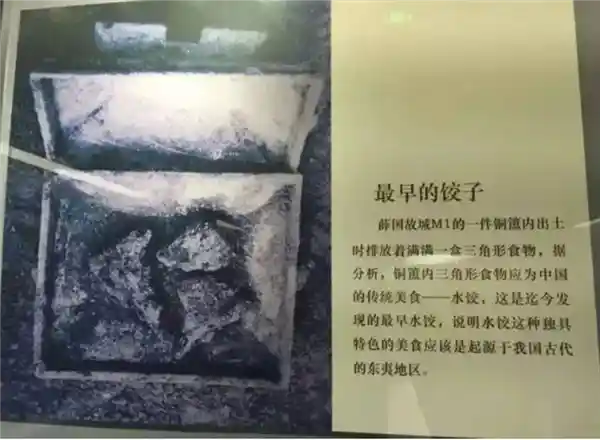

1978年,中国科学院考古研究所在山东滕县(今滕州市)张汪镇薛国故城发掘了多座薛国墓葬。在一座可能属于薛国侯的墓葬中,出土了一套青铜礼器。其中一件编号为M1:77的铜簠中,发现了排列整齐的三角形食物,表面覆盖一层白色粉末,这是由于当时的食物霉变所导致。一旦风吹过,白色粉末便会消失,露出这些三角形的食物,形状类似今天的饺子,但已经炭化,用竹签轻轻拨动即会破碎。 这种发现引发了广泛的关注和讨论,它不仅证明了早在春秋时期,人们就已经有了类似的饺子这样的食品,而且也展示了古代饮食文化的丰富性和多样性。尽管目前还无法完全确定这些食物是否就是饺子,但这一发现无疑为我们了解古代中国的饮食文化提供了宝贵的线索。此外,这也提醒我们,历史文物的保护和研究对于深入理解我们的文化遗产至关重要。通过这些珍贵的历史遗存,我们可以更好地认识和传承我们的传统,让古老的智慧在现代社会中焕发新的光彩。

”图片来源:《薛国故城勘查和墓葬发掘报告》春节申遗成功:饺子队、汤圆队再起争端。考古学者认为,这座墓葬年代距今约2500年,从形制上看,白色三角形食物可能为饺子,这或许是迄今为止考古发掘有实物证明的最早的饺子。饺子队信心满满,认为凭借其悠久的历史和重要的文化地位,能够在这场竞争中占据上风。然而,汤圆队不甘示弱,强调他们“制霸”南方春节餐桌的传统,认为吃汤圆象征着团圆,这是他们不可替代的优势。 这一发现不仅为春节增添了新的文化内涵,也引发了南北饮食文化的又一次碰撞。饺子和汤圆分别代表了中国南北方不同的春节习俗与文化传统。虽然两者在春节期间都承载着人们对美好生活的向往和对家庭团聚的渴望,但各自独特的制作工艺和食用方式,使得它们在不同地域有着截然不同的文化意义和社会地位。 这次考古发现无疑让饺子和汤圆的竞争更加激烈,同时也让我们看到了中国丰富多彩的节日文化和深厚的历史底蕴。无论最终结果如何,这样的讨论本身就是对中国传统文化的一种传承与发展。

”问题来了,汤圆想和饺子争功,它的资历争得过吗?古籍中疑似汤圆的东西很多,从“周公作汤团”,到西晋时期的牢丸、唐代的 “汤中牢丸”……但它们充其量只能说是疑似汤圆,更不能成为汤圆资历的证据。饺子适时地插了一个问题:“汤圆有出土文物为证吗?”汤圆一听泄了气,截止到目前确实还没发现“出土汤圆”。直到宋代,学界公认的汤圆前身“浮圆子”现身了。宋代周必大写的《元宵煮浮圆子诗》可能是中国最早描绘汤圆的诗:“今夕知何夕?团圆事事同。汤官寻旧味,灶婢诧新功。星灿乌云裹,珠浮浊水中。岁时编杂咏,附此说家风。

”汤圆这时感觉有了撑腰的,结果——春联队:就问你过年贴不贴“你也太心急了吧?我们大年三十前要贴的春联还没说话呢,你一个正日子在正月十五元宵节的汤圆争的哪门子功,你靠后排排吧!春节这么重要的节日,寄托着人们对春天的祝福。区区饺子之类不过满足了口腹之欲,怎敢妄称灵魂?再说了,过哪个节不能吃饺子啊?饺子根本算不上春节的独家产物,不像春联,是为春节而生的。”春联缓步上台,优雅地说道:“我们‘敦煌春联’发现于敦煌藏经洞、编号为S.0610的经卷背面中有一段晚唐以前的文字记载:岁日:三阳始布,四序初开。

福庆初新,寿禄延长。又三阳肇始,四序来祥。福延新日,庆寿无疆。‘岁日’、‘立春日’正是挂桃符的时候;句式以四言、五言对仗,符合楹联的格式;另外,文中还有‘书门左右’的明确交代,专家由此推测,我们可能是中国迄今发现保存最早的楹联……”等等,这点有争议。实际上,有些学者可认为敦煌春联并非春联。比较公认最早的春联实物之一是记载于《宋史》等处的蜀后主孟昶“新年纳余庆,嘉节号长春”一联,此联创作于公元964年,较“敦煌春联”晚了近两百年。

“敦煌春联”愣在台上不知如何应答之际——桃符队:没有我桃符,哪有你春联咚咚咚!一阵敲击声打断了“敦煌春联”。桃符上场掷地有声:“这我可就要问问了,孟昶那幅所谓的‘春联’是写在纸上的吗?当然不是,那是写在宫殿外悬挂的桃符上的,换句话说,春联的重要起源很可能是桃符。再说了,西汉时期就有桃符了,比‘孟昶春联’早千八百年。我们也有实证——”在内蒙古自治区的居延烽燧遗址出土的居延汉简中,就有几枚人面桃符,这些桃符很可能是汉人用来避恶鬼和凶邪的。这些桃符上端方方的,下端尖尖的,能方便地插在门户上。

没有我们桃符,哪有春联的事儿啊?桃符底气十足,声音提高了八度。“敦煌春联”听了气得脸红了!春节申遗成功,饺子队、汤圆队又吵起来了,压岁钱队在一旁静静地说:传的是情意,送的是祝福。“你以为就桃符能辟邪啊?”压岁钱不紧不慢地说,“虽然我们现在成了孩子们的零花钱,但压岁钱最早可是有辟邪祈福的功能!压岁钱最初称为厌胜钱或花钱,它并不是流通货币,而是寓意辟邪祈福与庆祝吉祥。” 这种关于春节习俗的争论,反映了人们对传统文化多样性的重视。每一种习俗都有其独特的历史背景和文化意义,它们共同构成了丰富多彩的春节文化。桃符、春联、饺子、汤圆以及压岁钱等,都是春节不可或缺的重要组成部分。这些习俗不仅承载着深厚的文化内涵,还蕴含着人们对美好生活的向往和对家庭和睦的期盼。因此,在传承与发展这些传统习俗的过程中,我们应更加注重对其背后文化价值的理解与尊重,让这些美好的传统得以延续和发扬光大。

因此,在厌胜钱的钱币上常可见到诸如“避凶迎祥”“富贵长寿”“财源广进”“国泰民安”等吉祥语,以及蝙蝠、龙凤、桃枝、日月等象征美好意愿的装饰图案。压胜钱可不是空口无凭,请看下面这枚铜钱!西汉压胜钱(图片来源:巨野博物馆官网)春节申遗成功:饺子队、汤圆队又吵起来了1971-1977年,在山东省巨野县红土山发掘的一座西汉崖墓,专家推测有可能是汉武帝时期昌邑哀王刘髆。在墓室后室清理出1枚厌胜钱,“外呈圆形中为菱形孔。面铸小篆体‘辟兵莫当’四个字。

春节是我国最重要的传统节日之一,承载着深厚的文化内涵和历史积淀。在这一节日中,厌胜钱作为一种特殊的民俗物品,其主要用途便是驱魔辟邪,象征着人们对平安吉祥的祈愿。“辟兵莫当”的说法也体现了这种文化符号背后所蕴含的避祸求福的美好愿望。 尽管随着时代的发展,厌胜钱等传统物件逐渐淡出人们的日常生活,但它们作为历史的见证者,依然在某些特殊场合发挥着作用,并且在现代社会中被赋予了新的意义。例如,在一些家庭中,厌胜钱仍然被视为一种具有保护意义的装饰品或收藏品。同时,它也是研究我国传统文化与民间信仰的重要实物资料,对于理解我国人民的精神世界具有不可替代的价值。 春节不仅是一个庆祝丰收、祈求来年好运的日子,更是一个凝聚民族情感、传承历史文化的重要时刻。通过各种民俗活动,如贴春联、放鞭炮、拜年等,人们能够感受到浓厚的文化氛围,加深对自身文化身份的认知。而厌胜钱等传统元素的存在,则进一步丰富了这一节日的文化内涵,使其不仅仅局限于表面的庆祝形式,更蕴含着深层次的文化意义和精神寄托。 总之,春节作为中华民族最具代表性的节日之一,其价值不仅体现在节日本身的形式上,更重要的是它所承载的历史记忆与文化传承。厌胜钱作为其中的一个小部分,虽然看似不起眼,却在无声中讲述着一个又一个关于过去的故事,提醒我们不忘根源,珍惜传统。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.019332秒