揭秘人体疼痛巅峰:分娩背后的惊人真相

这个问题必然会引发广泛的争议,因为每个人对疼痛的感受不尽相同,所以并没有一个统一的标准答案!

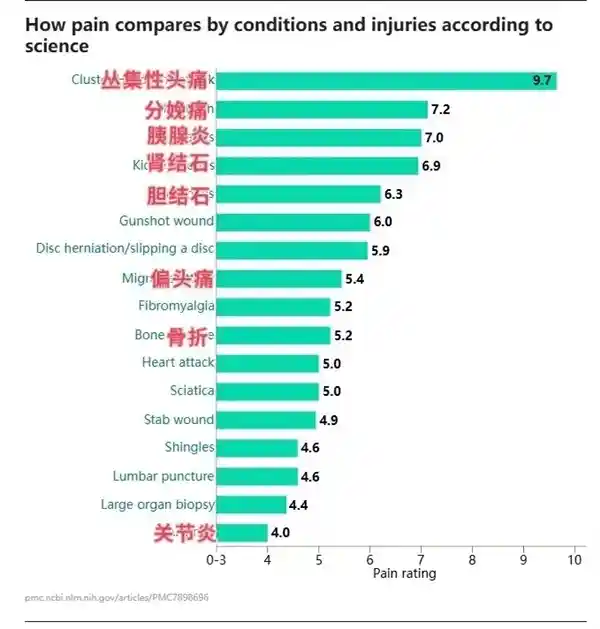

当大多数人仍在争论人类最痛苦的经历是“生孩子”还是“碎蛋之痛”时,一项研究得出了一个令人意外的结果:两者都不是。

这项研究于2020年发布时指出,英国约有65000人患有被称为“丛集性头痛”的罕见疾病。这种疾病的显著特征是患者会经历极为剧烈的头部疼痛,严重影响生活质量。尽管医学界对这一病症的研究已有一定进展,但其发病机制仍充满谜团。 在我看来,丛集性头痛虽然发病率相对较低,但它带来的痛苦却无法忽视。这不仅是一个医学挑战,更凸显了社会对罕见病关注的不足。目前,医疗资源更多集中在常见疾病上,而像丛集性头痛这样的罕见病往往得不到足够的重视。希望未来能有更多的科研投入和政策支持,让这些被忽视的患者能够获得及时有效的治疗,同时也呼吁公众加强对这类疾病的了解,减少误解与偏见。

此次研究的疼痛排名,就是丛集性头痛患者打分的。

近日,一项针对1604名丛集性头痛患者的调查显示,这些患者通过对比自身经历,对其他类型的疼痛进行了强度评分。这一评分系统从0到10分不等,分数越高表明疼痛越剧烈。这项研究不仅揭示了丛集性头痛患者对疼痛的独特感受,也让我们更深刻地认识到这种疾病对患者生活质量的影响。 在我看来,这项研究的意义不仅在于量化了疼痛的程度,还提醒我们关注慢性疼痛群体的真实体验。疼痛不仅仅是身体上的折磨,更是心理和生活上的巨大挑战。如何为这类患者提供更有效的治疗和支持,是社会需要共同思考的问题。同时,这也让我意识到,医学研究的进步对于改善患者的生活质量至关重要。希望未来能有更多类似的深入研究,帮助人们更好地理解和应对各种复杂的健康问题。

结果让人很惊讶,我们普遍认为分娩痛是疼痛指数中级别最高的,但在这次排名中,只排第二,评分7.2,肾结石只有6.9分,骨折5.2分。

排在首位的是9.7分的丛集性头痛,其疼痛程度远远超过分娩痛,而偏头痛的得分仅为5.4分。

像闹钟一样定时定点头疼

都是头疼,为什么丛集性头痛和偏头疼差这么多?

偏头痛,这个让人闻之色变的疾病,常被人们戏称为“自杀性头疼”和“闹钟头疼”。这种疼痛往往毫无征兆地袭来,就像一个不受欢迎的访客,让人措手不及。 在我看来,偏头痛不仅仅是身体上的痛苦,更是一种对生活质量的巨大挑战。它常常在人们最需要专注的时候突然发作,比如工作的重要时刻或家庭聚会的欢乐时光。这种突如其来的侵扰,不仅影响了患者的日常工作和生活,还可能带来心理上的负担。 因此,加强对偏头痛的研究和治疗显得尤为重要。我们需要更多的医学突破来帮助患者减轻痛苦,提高生活质量。同时,社会也应该给予这部分人群更多的理解和支持,让他们感受到温暖和关怀。毕竟,健康是每个人的基本权利,而偏头痛患者同样值得拥有一个没有疼痛的明天。

丛集性头痛是一种罕见疾病,属于三叉神经自主神经性头疼,约有 0.1% 的人会在一生中的某个时刻会患上这种疾病。

该疾病通常首次发病于20至40岁之间,男性为高发群体,其患病概率较女性高出4倍。目前,其确切病因尚不清楚(可能与下丘脑相关),无法根治,只能通过措施减轻症状。由于对其研究较少,准确诊断也十分困难。

发作前,没有先兆,症状说来就来。

发作时,常常是一侧头部出现剧烈疼痛,集中在眼部周围,同时经常伴随流泪、鼻塞和眼部肿胀等症状。

剧烈的疼痛往往比偏头痛等其他类型的头痛更为强烈,常被形容为烧灼感、刺痛、钻心的痛或压迫性疼痛。这种疼痛每次发作持续时间在15分钟到3小时之间,且每天都会发生。一个完整的发作周期可能会持续数周、数月甚至数年。

一般来说,上一次疼痛周期结束后,和下一次发作之间是有无疼痛缓冲期的,这期间和正常人是一样的。但慢性的丛集性头痛,几乎没有无疼痛缓冲期,更为折磨人。

这种疾病最恐怖的是它的密集程度和规律性。

发作时,每天几乎是定点定时发作的。

一天可能突然出现数次疼痛,次数在1到8次之间,且每天都准时“报到”,仿佛设定了“疼痛闹钟”。令人感到奇怪的是,这种现象并不是每天都发生,而是以一种近乎规律的方式,一年仅出现一两次。更神奇的是,每次发作的起始时间几乎完全一致,就像身体在特定的日子里会主动提醒主人它的存在。 这种现象引发了人们的深思。一方面,它似乎暗示了人体内部可能存在某种未知的生物节律,就像大自然中的潮汐变化或季节更替一样。另一方面,这也提醒我们,现代医学对身体的了解仍然有限,许多看似简单的现象背后,或许隐藏着复杂的生理机制。 对于患者而言,这种“疼痛闹钟”的出现无疑是一种痛苦的体验。然而,从另一个角度来看,这也提供了一个线索:如果能够找到触发这些疼痛的具体原因,或许就能找到治疗的方法。希望科学家们能进一步研究这一现象,为更多人解除病痛困扰。

这种安排让人觉得,患者仿佛在按照固定的时间和地点承受一种惩罚,而且不知何时才是尽头。

关键是,许多人都会在夜晚出现症状发作的情况,这让患者难以入眠,同时始终被即将到来的疼痛所困扰,生活在恐惧之中。

反复发作,反复折腾人,大部分都难以忍受。

有科学家将其称为“医学界公认的 humans 遭遇过的极为剧烈的疼痛之一”。对于经历过丛集性头痛的女性来说,这种痛苦甚至超越了她们对分娩痛的记忆,她们对其痛苦程度做出了这样的描述:

“发作起来甚至比生孩子还要痛苦数百倍。生孩子是一次性的经历,疼痛通常持续几小时便结束,但丛集性头痛却完全不同,一旦发作,一天内会痛好几次,而且连续痛上好几个月。之后虽然可能会有一段平静期,但仅仅几个月后,又会再次发作,这种反复无常的折磨实在令人恐惧。”

最后

目前,这种疾病目前尚无根治方法,患者不得不依据疼痛的发作规律来调整日常生活的节奏。面对这一现状,我们不仅需要进一步加强对该疾病的科学研究,更应关注患者的生存质量与心理状态。社会应当为患者提供更多支持与理解,帮助他们更好地适应生活。同时,医疗体系也需优化相关资源分配,确保患者能够及时获得有效的治疗和护理。只有这样,才能在一定程度上减轻患者的痛苦,提升他们的生活质量。

对于一些无规律发作的慢性病患者而言,生活仿佛被阴影笼罩。尽管他们努力尝试规避风险,但病情的不确定性依然让他们难以融入正常的社交生活。这种长期的恐惧不仅限制了他们的社交活动,还可能引发其他心理问题,使他们的生活充满挑战与艰辛。

其实,关于“哪种疼痛最为强烈”的讨论,我始终认为现有的某些排名存在一定的局限性。这些排名往往基于特定的医学研究或调查结果,但人类对疼痛的感受因个体差异而千差万别,难以用单一标准衡量。例如,有些人可能觉得分娩的痛苦无与伦比,而另一些人则可能认为严重烧伤带来的痛感更为剧烈。因此,这类排名更多反映的是群体平均值,而非个体的真实体验。 在我看来,疼痛的主观感受不仅取决于生理上的刺激强度,还受到心理状态、文化背景以及过往经历等多重因素的影响。比如,在某些文化中,人们可能会通过意志力来缓解痛苦,而在其他环境中,同样的疼痛可能显得更加难以忍受。此外,现代社会中,随着医疗技术的进步,许多曾经被认为是极端痛苦的情况如今可以通过药物或其他手段有效控制,这也使得疼痛的定义变得更加复杂。 综上所述,虽然科学尝试量化疼痛等级有助于更好地理解人体反应机制,但我们仍需承认,每个人对于疼痛的理解和承受能力都是独特的。未来的研究或许应该更注重个性化评估方法,以提供更具针对性的支持和治疗方案。

说到底,疼痛作为一种主观感受,其强度与影响因人而异,正如每个人对痛苦的定义和排序都可能不同。在医疗领域,这种个体差异常常成为医生制定治疗方案时的重要考量因素。然而,在社会层面,我们是否也该反思,如何更好地理解并尊重这些差异?例如,在公共健康政策上,除了关注普遍性的疾病预防,是否也能更多地倾听个体的声音,提供更为个性化的支持与帮助? 我始终认为,医学不仅仅是科学,更是一门需要人文关怀的艺术。面对疼痛这样的主观体验,我们需要的不仅是技术上的突破,还有对患者内心世界的深刻理解和共情能力。只有这样,才能真正实现“以患者为中心”的医疗服务理念。

丛集性头痛是一种较少见的疾病,多数人无法亲身经历,更难以感同身受。

就像女性难以理解“蛋疼”的痛感一样,男性也很难真切体会“宫缩疼”的剧烈程度,这种感受上的差异使得所谓的疼痛排名其实不必过于纠结。毕竟每个人对疼痛的感受和耐受力都不同,外界环境、心理状态甚至文化背景都会产生影响。因此,与其争论哪种疼痛更胜一筹,不如更多关注如何帮助那些正在经历痛苦的人们缓解不适,这才是更实际且有意义的事情。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.019366秒