双公双网聚势联动,车展新玩法引爆行业热潮

兄弟们,这年头想参加个车展是真不容易啊。

上个月开始,上海车展的媒体注册窗口早已开启,但直到现在,不少业内人士仍未完成报名手续。说实话,这种拖延现象每年都会出现,让人不禁感慨时间管理的重要性。作为汽车行业的重要盛会,上海车展不仅是新车发布的舞台,更是行业趋势的风向标。然而,像“脖子哥”这样临阵磨枪的情况,不仅可能影响后续的工作安排,也可能错失一些提前了解行业动态的机会。在我看来,无论是参展商还是媒体从业者,都应尽早规划,这样才能更从容地应对展会期间的各种挑战。毕竟,2025年的上海车展注定会是一场不容错过的盛宴,早做准备才能更好地把握住其中的机会。

这真的不能怪我有拖延症,同一个车展居然有两个主办方,各自运营着不同的公众号和官网。面对这种情况,普通观众难免会感到迷茫:到底该关注哪一个渠道才能获取最权威的信息呢?这种资源分散的现象不仅增加了公众获取信息的成本,也容易造成信息不对称。希望未来的主办方能够加强沟通与合作,统一信息发布平台,为观众提供更加便捷高效的服务。这样既能提升活动的整体形象,也能更好地满足公众的需求。

咋回事呢?一问原来是车展的主办方闹掰了。

上海车展一直以来是由上海贸促会、中国贸促会汽车分会以及中国汽车工业协会共同主办。这一组合不仅体现了政府与行业机构的合作,也彰显了车展在国内外汽车行业中的重要地位。从过去几十年的发展来看,这样的主办结构确保了展会的专业性和权威性,同时也为参展商和观众提供了高质量的服务和体验。 我认为,这种多方合作的模式值得肯定。它不仅整合了各方资源,还能够更有效地推动中国汽车产业的发展。尤其是近年来,随着新能源汽车和智能网联技术的兴起,上海车展作为行业风向标的作用愈发凸显。希望未来能继续看到这样的良性合作,为中国乃至全球汽车产业带来更多的创新和发展机遇。

自去年8月起,上海贸促会因“合作违约”向汽车分会发出了一份《终止合作通知函》,正式与其解除合作关系,并从官网主办方名单中移除。随后,主办方信息迅速更新为两家机构。

汽车分会自然不甘心就这样被取消资格,毕竟多年来他们付出了诸多努力,怎能说撤就撤?一气之下,他们决定将上海贸促会告上法庭。 这样的事情无疑让人感到遗憾,也引发了对行业规则与公平性的深思。一个行业组织经过多年发展,已经形成了一定的影响力和地位,突然被取消资格,难免让人质疑背后的原因是否充分且透明。而将对方告上法庭,则进一步凸显了双方之间的矛盾难以调和。这不仅关乎具体事件本身,更折射出行业内部对于规则制定和执行的争议。希望最终能够通过法律途径找到一个公正合理的解决方案,同时也提醒相关机构在处理类似问题时要更加谨慎和透明,以维护行业的健康发展和社会的信任基础。

从此,这事儿也就开始变得抽象起来。

咱们知道,筹备一场大型展会通常需要将近一年的时间。然而,在主办方尚未最终确定时,一方面上海贸促会正在积极筹办展会,另一方面汽车分会也在独立推进相关工作,双方之间缺乏沟通协调。因此,关于车展的预约入口出现了两个不同的平台。

原本上海车展应该是叫 “ 上海国际汽车工业展览会 ” ,结果现在又多个了 “ 上海国际汽车展览会 ” 的 “ 官方高仿号 ” ,没错,这就是汽车分会开的小号。

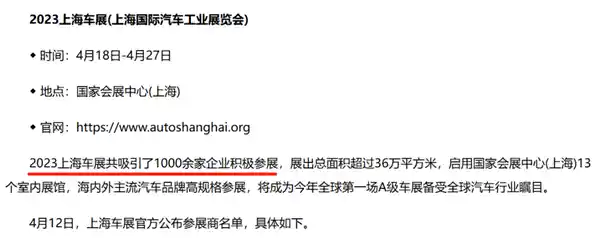

除了原有的www.autoshanghai.org,汽车工业分会又推出了一个新的域名sh.autochinashow.org,这两个网站在百度搜索“上海车展”时都会出现在首页,让人难以分辨。

最抽象的是,汽车分会的新主页存在不少尚未修复的BUG,某些按钮无法点击,显然还有很多工作没有完成,导致整个页面显得杂乱无章。这让人不禁怀疑汽车分会在匆忙之中上线了这一版本。

但你们这么玩,最终倒霉的还不是上海车展?

由于主办权争议的问题,一些真正的豪华品牌如兰博基尼和玛莎拉蒂决定不参加展会,韩国的现代起亚也选择了退出(这两家或许本身吸引力有限)。预计本次展会的展位收入将降低15%,参展商数量也将减少10%。

车企都不来,更别说咱们这些普通观众了,不仅是“脖子哥”这样的艺术爱好者,还有许多想要参展的朋友都对购票渠道感到迷茫。既然如此,不如索性大家都不急着买票,先观望一阵子再说。 这种现象其实反映了当前艺术展览在信息传播上的短板。一方面,主办方或许没有充分考虑到普通观众的需求,导致购票信息不够透明;另一方面,部分观众也可能缺乏主动获取信息的意识。我认为,无论是主办方还是潜在参与者,都需要更加积极地沟通与互动,这样才能让艺术活动更具吸引力和包容性。毕竟,艺术本应属于每一个人,而不仅仅是少数人的盛宴。

于是,申请窗口没开几天,关于谁才是 “ 官方 ” 的论战也开始了。

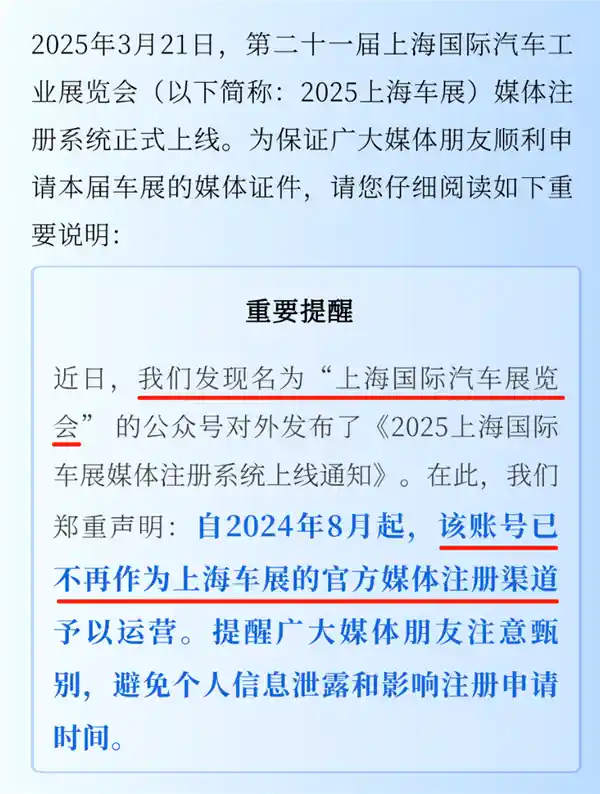

近日,上海贸促会发布通告称,汽车分会的官方微信账号将停止使用,提醒公众注意避免混淆。

但没过几天,近期,关于汽车分会的身份争议引发关注。双方各执一词,都声称自己才是真正的官方账号,并强调自身发布的内容真实且权威。这一情况无疑让公众感到困惑,也引发了对信息真实性与权威性的进一步思考。 在我看来,无论最终结果如何,确保信息的真实性和透明度始终是关键所在。在当下这个信息爆炸的时代,各类账号鱼龙混杂,公众难以分辨真伪。因此,无论是哪个机构,一旦被认定为官方渠道,就应当承担起更大的责任,以严谨的态度传递信息。同时,这也提醒我们,在获取信息时,应多方求证,避免轻信单一来源。 总之,这场争议不仅关乎两个组织之间的竞争,更关乎整个社会对权威信息的信任基础。希望相关方能够尽快澄清事实,恢复公众信心。

好家伙,上海车展即将拉开帷幕,关于那场真假美猴王的戏码,想必大家都还记忆犹新。两家车企的竞争已经白热化,但这种局面对行业和消费者来说未必都是好事。中国贸促会作为行业的桥梁和纽带,不妨主动站出来,组织一场高层对话,让双方坐下来喝杯茶、聊聊天,把彼此的想法摊开说清楚。 市场竞争本是常态,但过于激烈的对抗不仅容易消耗企业自身的资源,也可能扰乱市场秩序。尤其是在这样一个全球瞩目的舞台上,合作与共赢才是正道。希望这场“茶话会”不仅能为双方提供一个沟通的机会,也能为整个汽车行业树立一个良性竞争的典范。 在我看来,真正的赢家从来都不是在对立中产生的,而是在开放与协作中诞生的。期待看到这两家企业能够握手言欢,共同推动中国汽车产业迈向更高的台阶。

哎,近日,上海市高级人民法院作出裁定,维持了一审判决结果。根据该判决,汽车分会于2002年签署的《合作协议书》已于去年正式终止,上海贸促会在此次诉讼中胜诉。这一判决结果在3月底公布。

现在终于是能买票咯,之前如果有买错的朋友就不知道会咋样了。毕竟上海车展的官网已经挂起了 “ 严正声明 ” ,不管从另一个渠道买了票还是交了展位费,都得后果自负了。。。

而这里面的是非曲直,脖子哥作为吃瓜群众就不多说。

上海贸促会在上海车展的创办初期就占据了主导地位,这为其后续发展奠定了坚实的基础。然而,自1995年起,随着展会规模不断扩大,管理问题逐渐显现,混乱的局面亟需改善。于是,汽车工业领域的专业力量被引入,与上海贸促会共同承担起展会的管理工作。这一举措不仅弥补了贸促会在技术与行业资源上的不足,也为展会注入了更专业的运营理念。 在我看来,这种合作模式体现了多方共赢的战略考量。一方面,上海贸促会借助专业机构的力量提升了展会的整体水平;另一方面,汽车分会通过这一平台扩大了影响力,进一步巩固了其行业地位。更重要的是,这种结合推动了中国汽车产业的国际化进程,为全球汽车行业搭建了一个更加开放、高效的交流平台。未来,如何平衡各方利益,持续优化管理模式,将是上海车展能否继续保持领先地位的关键所在。

2001年,上海车展罕见地设置了三个场馆同期举行,这让不少车企感到有些失望。大家参加车展的目的就是希望有一个平台可以同台较量,但如今观众被分散到三个场馆,感觉性价比大打折扣,而且票价并未因此优惠。

很多车企开始退出,甚至连财大气粗的 BBA 都不来了。

就在这时候,中国贸促会汽车分会此次加入上海车展,无疑扮演了“救火队”的角色。与上海贸促会相比,汽车分会在大型车展的组织经验上更为成熟,无论是北京、成都还是广州车展,它要么是主办方,要么是承办方,积累了丰富的运作经验。更重要的是,它还掌握着大量优质的客户资源。这不仅为上海车展注入了新的活力,也为其带来了更多可能性。 从我的角度来看,中国贸促会汽车分会的加入对上海车展来说是一次难得的机会。一方面,它能够凭借自身的行业经验和资源网络,提升展会的专业性和影响力;另一方面,这也反映了汽车行业对于线下交流平台的需求依然旺盛。在全球汽车产业快速变革的背景下,这样的国际性大型车展不仅是展示最新技术成果的重要窗口,也是促进交流合作的有效桥梁。因此,期待通过各方努力,让上海车展成为更具吸引力和竞争力的行业盛事。

2003年,上海车展迁至新国际博览中心,众多优质车企再次回归,展会也得以重新启动。

到 2004 年,上海车展还成为国内第一家拿到了国际博览联盟 ( UFI ) 认证的车展,相当于是在国际上被认可,成为了国内车展的国际化标杆。

但办的好好的,为啥又非要把汽车分会踢走呢?肯定不光只有 “ 合作违约 ” 的问题,有业内人士说,本质上还是利益纠纷,说白了,还是为了争车展这个钱。

根据2000元每平方米的估算,2025年上海车展36万平方米的展览面积,预计将为场地租赁带来7.2亿元的收入,同时还有来自观众门票等其他方面的收益。

但这项收入来源可能越来越难以维持,因为参展商的数量正在减少。2001年,上海车展的参展商约为700家,到2007年增长至1300家,然而在近几年,参展商数量一直稳定在1000多家,甚至今年预计还会进一步下降,未来大概率会呈现“僧多粥少”的局面。

主要原因在于车展逐渐失去了吸引力,无论是参展商还是观众,都觉得车展变得索然无味。

车企逐渐意识到,参展似乎是一项投入与产出不成正比的活动。花费数百甚至上千万元参与一次展会,还得在有限的展期内争分夺秒地布置与展示,最终却只是在众多实力强大的竞争对手中争夺有限的关注度。

这么玩,与其继续举办车展,不如多举行几场新品发布会。因此,出现了北京车展上“围观雷军”的热闹景象,而成都车展则显得有些冷清,几乎没有重磅新车亮相。这似乎预示着车展行业逐渐走向衰落,已成定局。

2024年,作为全球五大车展之一的日内瓦车展因参展商数量锐减至仅20余家,遗憾宣布停办。而法兰克福车展同样遭遇参展商大量流失的问题,无奈迁至宝马总部所在地慕尼黑举行。令人意外的是,此次慕尼黑车展最终能够顺利举办,很大程度上依赖于来自中国的50多家企业积极参与。 这一现象无疑折射出国际汽车行业格局正在经历深刻变化。一方面,传统欧洲车展面临着吸引力下降的困境,这不仅与全球经济形势有关,也反映出汽车行业的创新动力逐渐向亚洲转移。另一方面,中国车企的崛起为全球汽车产业注入了新的活力,在国际舞台上扮演着越来越重要的角色。未来,如何吸引更多的优质品牌参与,以及如何更好地展示前沿技术和理念,将成为各大车展亟需解决的重要课题。

看得出来,欧洲已经领先咱们一个版本了。

过去国内的车展,各大主办方合作举办展览时,大家还能坐在一起和睦共处,甚至饭局上谈笑风生。然而如今,随着整个汽车行业的市场环境发生变化,参展商数量减少,观众的热情也有所降温,主办方之间的竞争变得愈发激烈。曾经的合作共赢关系逐渐被零和博弈所取代,大家都开始担心市场份额被瓜分,甚至可能陷入“抢饭碗”的境地。 在我看来,这种变化既是市场竞争加剧的结果,也是行业转型的一个缩影。一方面,随着线上营销和数字化展示手段的发展,传统的线下车展模式正面临前所未有的挑战;另一方面,这也促使主办方重新思考如何提升展会的价值,比如通过创新内容和服务来吸引更多参展商和观众。未来,那些能够适应市场变化、提供差异化服务的车展,才有可能在激烈的竞争中脱颖而出。而如何平衡好各方利益,避免恶性竞争,将是行业需要共同面对的重要课题。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.009671秒