电动汽车电池新国标发布:安全升级,告别火爆风险

4月15日消息,新能源汽车的快速发展让动力电池的安全性成为公众热议的焦点。随着技术的进步,新能源汽车在环保和经济性方面取得了显著进展,但电池安全问题始终是行业必须直面的核心挑战。 在我看来,动力电池的安全性不仅关乎每一位车主的生命财产安全,也是整个新能源汽车产业能否持续健康发展的关键所在。尽管近年来行业在电池技术和热管理系统上取得了一定突破,但偶发的自燃事件仍不断提醒我们,这一领域的研究和监管还有很长的路要走。未来,除了企业需要加大研发投入外,政府也应进一步完善相关标准和法规,推动全产业链的安全升级。只有这样,才能真正赢得消费者的信任,让新能源汽车走进千家万户。

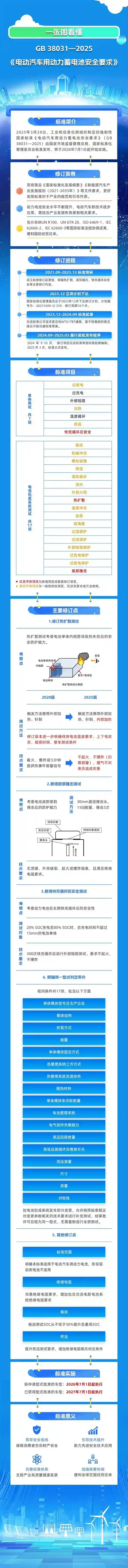

日前,近日,工信部正式发布了GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,该标准将于2026年7月1日起正式实施。此次修订不仅强化了动力电池的安全性能,还将此前“不起火、不爆炸”的目标从推荐性指标提升为强制性要求,堪称我国新能源汽车产业发展历程中的又一里程碑。 这一新规的出台无疑对整个行业提出了更高的技术门槛。动力电池作为新能源汽车的核心部件,其安全性直接关系到驾乘人员的生命财产安全以及社会公共利益。过去,行业内更多依赖企业自律和技术进步来推动安全性能提升,但随着新能源汽车保有量的快速增长,“起火事故”等安全隐患逐渐成为公众关注的焦点。因此,将“不起火、不爆炸”明确为强制性标准,不仅是对消费者权益的有力保障,也是对行业健康发展的必要约束。 值得注意的是,这项新规并非简单地提出要求,而是通过更加科学严谨的技术规范,引导企业在研发、生产过程中注重全生命周期的安全管理。例如,针对热失控防护、过充过放保护等方面设定了更为严格的技术指标,这将进一步倒逼产业链上下游协同创新,推动新材料、新工艺的应用落地。 可以预见,随着新规的实施,那些在技术研发和质量管控方面落后的中小企业将面临更大的生存压力,而具备核心技术优势的企业则有望借此机会扩大市场份额。长远来看,这将有助于构建一个更加规范、有序的市场环境,促进我国新能源汽车产业持续健康发展。 总体而言,这一“史上最严电池安全令”体现了国家对于新能源汽车产业高质量发展的坚定决心。它不仅提升了行业的准入门槛,也为消费者提供了更可靠的产品保障。未来,如何平衡技术创新与成本控制、满足法规要求与市场需求,将是所有从业者需要共同面对的重要课题。

新标准涵盖了7项单体测试与17项电池包或系统测试,其中特别引入了电池底部撞击测试和快充循环后的安全性测试,进一步强化了热扩散的安全要求。这一系列更新表明,行业对于动力电池安全性的重视已提升到全新高度,不仅体现了技术的进步,也反映了消费者对新能源汽车安全性能日益增长的关注。未来,随着这些标准的实施,我们有理由相信新能源汽车的整体安全性将得到显著改善,同时也能为行业的健康发展提供更坚实的保障。

据了解,相较于2020年版的国家标准,其中要求电池热失控后5分钟内不得起火、不得爆炸,新版规定调整为“不得起火、不得爆炸(但仍需进行报警),且产生的烟气不应对乘员造成伤害”。

将从产品设计端降低动力电池自燃事故发生率,进一步保障消费者生命财产安全。

同时,新规进一步强化了底部安全测试,规定电池包需经受住直径30mm钢球以150J能量撞击,且测试后不得出现泄漏、起火或爆炸的情况。

新增快充循环后的安全检测项目,完成300次快充循环试验后进行外部短路测试,要求设备在此过程中不得出现起火或爆炸的情况。

免责声明:本站所有文章来源于网络或投稿,如果任何问题,请联系648751016@qq.com

页面执行时间0.031009秒